芥川龍之介の『鴉片』をどう読むか① 松瀬青々 初冬や谷中わたりの墓の菊

よく考えてみると、芥川の時代には編集者という仕事があり、校正迄は行っていたとして、まだ校閲という仕事は確立していなかったのではないか。そんな風に思い調べてみると、

ずっと昔から職業、あるいは仕事上の役割として編集人と並んで成立していたことが解る。だから仮に何か間違いがあったとしても、それは芥川だけが責められる話ではないのだ。

ところで芥川龍之介の『鴉片』という作品は殆ど世間に認知されていないようだ。

クロオド・フアレエルの作品を始めて日本に紹介したのは多分堀口大学氏であらう。僕はもう六七年前に「三田文学」の為に同氏の訳した「キツネ」艦の話を覚えてゐる。

こう書き始められているにも関わらず、クロード・ファレールのウィキペディアの記事には堀口大学に関する記述はない。

僕はこの頃矢野目源一氏の訳した、やはりフアレエルの「静寂の外に」を読み、もう一度この煙に触れることになつた。尤もつともこの「静寂の外に」は芳しい鴉片の匂の外にも死人の匂をも漂はせてゐる。「ポオとボオドレエル」兄弟商会の造つた死人の匂をも漂はせてゐる。

矢野目源一のことも書かれない。芥川龍之介作品はほとんど顧みられることがないのだ。

残念ながら。

なほ最後につけ加へたいのは鴉片の煙は煙草のそれよりも、――殊に紙巻や葉巻のそれよりも東洋的香気の強いことである。若もし鴉片の煙の匂に近い匂を求めるとすれば、それは人気のない墓地の隅に寺男か何かの掃き集めた樒の葉を焚いてゐる匂であらう。従つて鴉片の煙の匂は清朝の支那人は暫く問はず、僕等現代の日本人にも墓、――死人、――死などと云ふ聯想を伴ひ易いものである。が、それ等の聯想は必しもあの「悪の華」の色彩を帯びてゐるとは限つてゐない。僕はこの文章を草しながら、寧ろいつか読んだことのある青々の発句を思ひ出してゐる。――

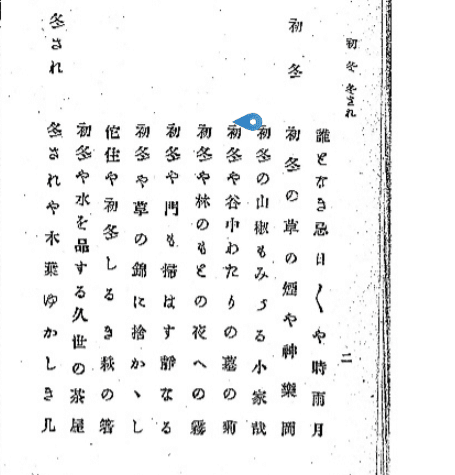

初冬や谷中あたりの墓の菊

これを読むと芥川龍之介が鴉片の匂いを嗅いだことがあることが解る。そして芥川が青々の発句を間違えて記憶していることが解る。しかしそんなことを誰も指摘しない。

初冬や谷中わたりの墓の菊、が谷中あたりに転じている。

この方はそのことには気がついていないようだ。

ちなみに「初冬や谷中わたりの墓の菊」でグーグル検索すると「検索条件と十分に一致する結果が見つかりません」と表示されてしまう。つまりこの句は芥川の記憶のままに読み替えられた形でしか残らなかったのだ。

願わくば百年の後の世に我が句一首あれかしと松瀬青々は望まなかっただろうか。

ちなみに松瀬青々の語彙に於いて「だいたいそのへん」という言葉が「わたり」であり、

逆に「あたり」は「だいたいそのへん」ではなく「そのまわり」「周囲」という意味に限定されているようである。そういう意味では芥川はたまたま「初冬や谷中わたりの墓の菊」を間違えて記憶しただけで、松瀬青々の句を一語一語味到したわけではなさそうだ。

残念ながら。

文京区立森鷗外記念館特別展「千駄木の鷗外と漱石~二人の交流と作品を歩く」の図録は、帯を外すと二人が共に住んでいた千駄木の家の写真が見られるお洒落な作りです。「鷗外と漱石ー献呈本の交流」を寄稿しました。会場に行けない方も会期後にミュージアムショップで購入される価値があると思います。 pic.twitter.com/umcxoxeArS

— 初版道 (@signbonbon) October 7, 2023

墓地に植ゑた罌粟の花から絶好の鴉片が得られると云ふのはフアレエルの想像の生んだものであらうか? それとも又上に掲げた支那の俗伝の生んだものであらうか? 僕は勿論どちらとも断言する資格を持つてゐない。唯この俗伝を生じたのも或は虞美人の血の化して虞美人草となつた話に根ざしてゐるかと思ふだけである。

こうして「虞美人草」を持ち出しながら、「夏目先生の……」と余談に走らない。千駄木の先生から顔を背けながら、ついつい「谷中の……」と書いてしまう芥川のツンデレが可愛い作品が『鴉片』である。

なおこの「谷中」と漱石の関係に関しては『夢』という昭和二年の作で、なおゆるくゆるくからむ。

モデルは次の日もやって来なかった。わたしはとうとうMと云う家へ行き、彼女の安否を尋ねることにした。しかしMの主人もまた彼女のことは知らなかった。わたしはいよいよ不安になり、彼女の宿所を教えて貰った。彼女は彼女自身の言葉によれば谷中三崎町にいるはずだった。が、Mの主人の言葉によれば本郷東片町にいるはずだった。わたしは電燈のともりかかった頃に本郷東片町の彼女の宿へ辿り着いた。それはある横町にある、薄赤いペンキ塗りの西洋洗濯屋だった。

この「本郷東片町」は『虞美人草』を書いていた頃の漱石邸宅があった場所である。何だか付いているような付いていないような話に思えるが、この辺りを歩いて芥川が漱石のことを思わないことはむしろかなり不自然なことではなかろうか。小説で言えばまだたまたまで逃げられるが、これが俳句なら付いていると認めざるを得ないだろう。

この谷中の話はもうすこしゆるくゆるく続く。

— 会話 (@bad_texter) October 7, 2023

一部をペーストして右クリック、グーグル翻訳で「ページ全体を翻訳」で日本語で読めます。

【余談】

たいていの文學者は、何かの動物に譬へられる。例へば佐藤春夫は鹿であり、芥川龍之介は狐であり、谷崎潤一郎は豹であり、辻潤は山猫の族である。ところで、同じ比喩を言ふならば、室生犀星は蝙蝠である。彼はいつでも、自分だけの暗い洞窟に隱れてゐる。彼は鷲や鷹のやうな視覺を持たない。けれども翼の觸覺からして、他の禽獸が知らないところの、微妙な空間を感覺して居る。すくなくとも彼だけの洞窟では壁の裏側に這つてる小蟲や、空氣の濕つぽい臭ひまで、殘る隈なく觸覺してゐる。彼は他の世界に出られない。そこでは盲目になるからである。しかし自分だけの世界に於ては、宇宙第一の智慧者である。

萩原朔太郎が言うんだから、まあそうなのだろう。昭和四年、谷崎は眼光鋭い野獣のような顔をしていた。