ペンキ塗りたてなのは雨蛙か青蛙か? 芥川龍之介の俳句を読む①

この芥川の句はまず雨蛙か青蛙か定かではない。そもそも芥川の『蛙』が何蛙なのかが明かでない。

この蛙については、鳴き声の「ころろ、からら」という特徴から日本アマガエルではなく、青蛙の一種ではないかと以前は推測した。

しかし問題は芥川の他の作に「雨蛙」の文字が二度現れるのに対して、「青蛙」の文字が見られないことだ。

僕は路ばたの砂の中に雨蛙が一匹もがいてゐるのを見つけた。その時あいつは自動車が来たら、どうするつもりだらうと考へた。しかしそこは自動車などのはひる筈のない小みちだつた。しかし僕は不安になり、路ばたに茂つた草の中へ杖の先で雨蛙をはね飛ばした。

ぢや早速眼をつぶつて、雨の事でも考へるとしよう。春雨、五月雨、夕立、秋雨、……秋雨と云ふ言葉があるかしら? 秋の雨、冬の雨、雨だり、雨漏り、雨傘、雨乞ひ、雨竜、雨蛙、雨革、雨宿り、……

ただの「蛙」は『蛙』『河童』『侏儒の言葉』『沼』『邪宗門』『庭』『僻見』『Mensura Zoili』『蜘蛛の糸』『発句私見』『糸女覚え書』『妖婆』に出てくる。いずれも何蛙と種類の特定はしかねるが、なんとはなしに雨蛙か青蛙かと思える程度である。

というのも芥川は「蟇」を明確に区別していて、『妖婆』『素描三題』『偸盗』『侏儒の言葉』『ピアノ』『羅生門』『野人生計事』『戯作三昧』に「蟇」が現れるからだ。つまりただ「蛙」と書くのは蟇ガエルではない。

しかし逆に芥川に雨蛙と青蛙の区別が明確にあったのかどうかが怪しい。

件の句を眺めてみると、

雨蛙汝もペンキ塗りたてか

青蛙汝もペンキ塗りたてか

青蛙おまへもペンキ塗りたてか

雨蛙は雨蛙でペンキ塗りたてのウエット感、 Just paintedという感じを引き立てているし、青蛙は青蛙で毒々しい緑の鮮やかな色を匂わせる、Freshly paintedというところか。

ところがこれがネットでは、

青蛙おのれもペンキぬりたてか

が正解とされている。そしてフランスの小説家ジュール・ルナールの「博物誌」にある詩「青とかげ ― ペンキ塗り立てご用心」が元ネタだとされている。

さて、では『博物誌』に「青とかげ ― ペンキ塗り立てご用心」と書かれているだろうか?

とかげ

私がもたれている石垣の割れ目からひとりでに生れて来た子供のように、彼は私の肩に匍はい上がって来る。私が石垣の続きだと思っているらしい。なるほど、私はじっとしている。それに、石と同じ色の外套を着ているからである。それにしても、ちょっと私は得意である。

塀――「なんだろう、背中がぞくぞくするのは……」

蜥蜴――「俺だい」

トカゲのことはこれしか書いていない。

例えば「ペンキ」は、

雲雀

私はかつて雲雀というものを見たことがない。夜明けと同時に起きてみても無駄である。雲雀は地上の鳥ではないのだ。

今朝から、私は土くれや枯草を頻りに踏み回っている。

灰色の雀や、ペンキの色のなまなましい鶸が群れをなして、茨の生垣の上で波打っている。

樫鳥は公式の服装で木から木へ閲兵して回る。

この一か所だけである。

蛙

ぱっと留め金が外れたように、彼女らはその弾機をはずませる。

彼女らは、煮立ったフライ油のねっとりとした雫のように、草のなかから跳ね上がる。

彼女らは、睡蓮の広い葉の上に、青銅の文鎮のようにかしこまっている。 一匹のやつは、喉をいっぱいに開けて空気を飲み込んでいる。その口から、腹の貯金箱の中へ、一銭入れてやれそうだ。

彼女らは、水底の泥のなかから、溜息のように上って来る。 じっとしていると、水面に覗いている大きな眼のようでもあり、どんより澱んだ沼の腫物のようでもある。

むしろウエット感と緑色を表現しているのは、この「蛙」の下りではあるまいか。

インターネット上ではさも見てきたようにルナール『博物誌』が元ネタであると断言されているが、友人に語ったという芥川の言葉の伝聞にあっさり騙されてはいまいか。

ひとりで悩まずにあなたの声を聴かせてください。

— NPO法人全国自死遺族総合支援センター<グリーフサポートリンク> (@izokucenter) October 7, 2023

日曜日、木曜日の2日、お電話お待ちしています。

自死遺族 相談ダイヤル

03-3261-4350

毎週日曜日 10:00~18:00

毎週木曜日 10:00~20:00https://t.co/oyD3kQHboz#自死遺族 #自死 #自殺#相談ダイヤル#相談しよう pic.twitter.com/VfuZifLd38

みな訳知り顔で「解説」してしまうが、その前に何故調べないのだろうか?

ここまでは解ったけれど、ここはちょっと解らないなと何故正直になれないのだろうか?

そうまでして人に教えようとするのは何故なのか?

ちなみに国立国会図書館デジタルライブラリー内には「青蛙おのれもペンキぬりたてか」の句は見つからない。元ネタも不確かなら、「雨蛙」か「青蛙」か「汝」か「おまへ」か「おのれ」かも曖昧で、どうもこの句は正体が掴めない。

芥川の語彙としては「おのれ」は時代物でよく使うけれど、現代語にしては少々乱暴なので「青蛙おのれもペンキぬりたてか」が絶対に正しいのかどうか、私には曖昧だ。

ルナール『博物誌』が元ネタとなっている『動物園』では「お前」が多用され「おのれ」はない。またくりかえすが他の作品では芥川は「青蛙」という言葉を使っていない。

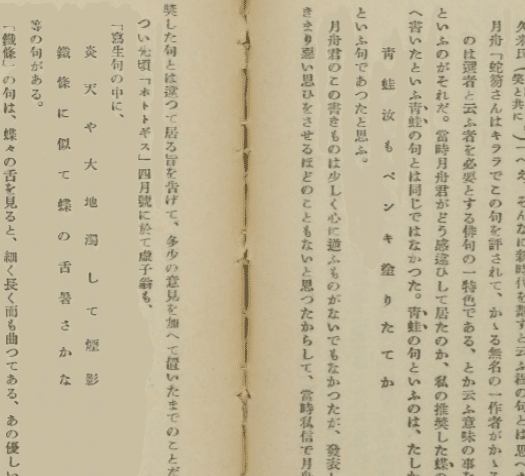

一応全集では「青蛙おのれもペンキぬりたてか」となつており、大正八年の書簡でも三度ほどその句が確認できるので「初出」では「青蛙おのれもペンキぬりたてか」であったのであろう。芥川はこの句が得意のようだ。それがいかにして北原白秋、飯田蛇笏、佐藤惣之助という錚々たる詩人たちのなかで「雨蛙汝もペンキ塗りたてか」「青蛙汝もペンキ塗りたてか」「青蛙おまへもペンキ塗りたてか」と転じたのか、その経緯を見極めなければまだ芥川を読んだとは言えまい。

今日はその確認まで。

【余談】

この鵠沼の時であつたが、吾々は皆海岸へ出た。皆で海に這入らうと云ふことになつたが、芥川は賛成しなかつた。自分はその頃洋服を着ると(妙な話だが)猿又を用ゐない習慣があつたので、そのことを云つて海へ這入れないと云ふと、芥川はそれではと彼のをその場で脱いで自分に貸してくれた。芥川が、佐藤は詩人にも似合はずなか/\立派な体をしてゐると、その後時々言つたのは、この時に自分の裸を見て以来である。

芥川はこの時自分の猿股を脱いで佐藤春夫に渡している。

ということは?

芥川は?

で、佐藤春夫はそのぬくぬく猿股をすぐ履く?

【余談②】

おれの詩

おれの頭の中にはいつも薄明い水たまりがある。

水たまりは滅多に動いたことはない。

おれはいく日もいく日も薄明い水たまりを眺めてゐる。

と、突然空中からまつさかさまに飛びこんで来る、

目玉ばかり

大きい青蛙!

おれの詩はお前だ。

おれの詩はお前だ。 (大正十二年十一月)

出てくるな。