虚子の句の前につけたか 芥川龍之介の俳句をどう読むか⑪

竹林や夜寒のみちの右ひだり

竹林や夜寒の路の右左

この表記も見られるが、昭和四十六年筑摩書房版の『芥川龍之介全集』では「竹林や夜寒のみちの右ひだり」である。

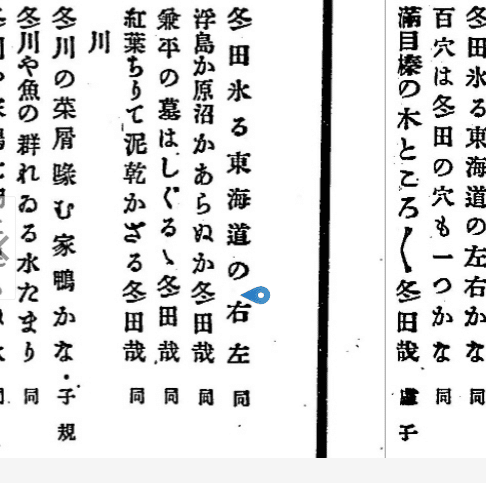

この句もやはり私は高浜虚子の、

冬田氷る東海道の右左

との連想で見てゆきたいと考えている。

凩や竹にかくれて靜まりぬ 芭蕉

これではあるまい。

ただの「右左」の文字列は、他にも鳴雪の、

鹿の子や巫女が袂の右左

同じく鳴雪の

畦道や蛙飛込む右左

があるものの、

前者が鹿の子が巫女の袂の左右を餌を求めて臭う動作であるのに対して、後者が畦道の蛙が人の気配に驚いて左右の田んぼに飛び込む動作であり、高浜虚子の「冬田氷る東海道の右左」にある旅人が左右を見まわす動作とはやや趣が異なる。「竹林や夜寒のみちの右ひだり」の頼りなさそうな、うら寂しそうな左右を見まわす動作とはやはり高浜虚子の「右左」が一番近いように思える。

こんな句もあるがむしろ芥川がそれほど広く俳諧を読んでいたかどうか。

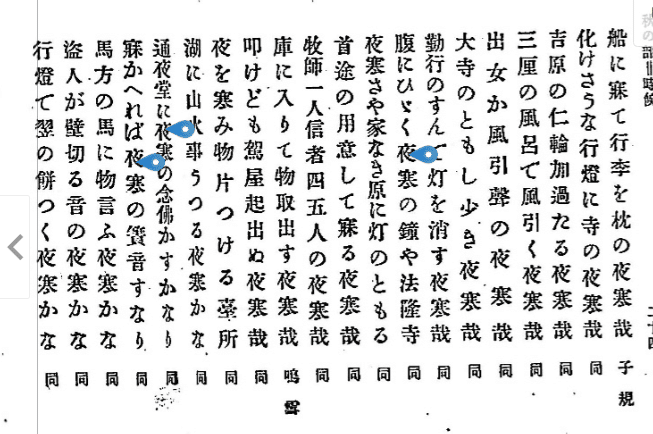

また「夜寒」に関しても、屋外で自らの体験として感じている句は、

子規の、

松火に落ち武者探す夜寒かな

鳴雪の、

畑中に焼け出されたる夜寒かな

があるも、二句とも景色が物凄い。そんなことあるのという句だ。芭蕉を好む芥川の趣味ではなかろう。その点虚子の、

灯明るき大路に出たる夜寒かな

は、「竹林や夜寒のみちの右ひだり」の真逆と言うか、「答え」のような句である。つまり「竹林や夜寒のみちの右ひだり」は「灯明るき大路に出たる夜寒かな」の前に付けたような句になってしまっているのである。

これは偶然だろうか?

それにしても芥川は寒い夜に竹林で何をしていたのかと考えさせるものがある。明治四大大家の「竹林」の句は一つしか見つからなかった。

この本面白い。

【余談】

例えば「右ひだり」と言う表記そのものは馬琴や近松の影響かも。

この「たけくらべ」とは関係なかろう。

ところで芭蕉に

乳麵の下焚きつくる夜寒哉

と言う謎の句がある。乳麵? 直接煮るんじゃないの? スープを作ってから素麵を入れて煮るということか?

きりぎりす普門品よむ右左

というのもある。きりぎりすがあちこちで観音経を読むように泣いているという意味?

そういえば音読みなら左右なのに、訓読みではひだり右とは言わないなあ。

本当に余談。