江上賢悟さんに聞く「サルパが語る海洋マイクロプラスチック」

今回は江上賢悟さん(東京大学大学院修士1年)にインタビュー。サルパ類を使い海洋マイクロプラスチック(=海洋を漂流している5mm以下のプラスチック片)を研究。サルパ類ならではの研究手法に迫っていきます。

そもそもサルパ類とは

佐々木:サルパという言葉を聞いてぱっと生物がイメージできる人って少ないと思うんですよね。

江上:そうかもしれませんね(笑)。海に詳しい方でもあまりピンと来ない方は多いかもしれませんね。

佐:簡単にサルパ類という生き物の紹介をしてもらってもいいですか?

江:はい。サルパ類はホヤに近い生物で尾索動物に分類されます。話し出したら切りがないんですけど、サルパ類で面白いのは生活史と摂餌生態です。

生活史については有性生殖と無性生殖を世代間で交互に行います。有性生殖では卵を産んで増えていくんですが、無性生殖では連鎖個体と呼ばれるクローンを大量に生み出します。このクローンが有性生殖をして…という風に繰り返されます。

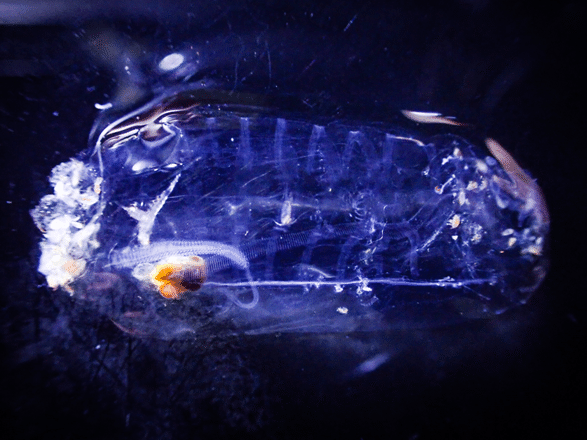

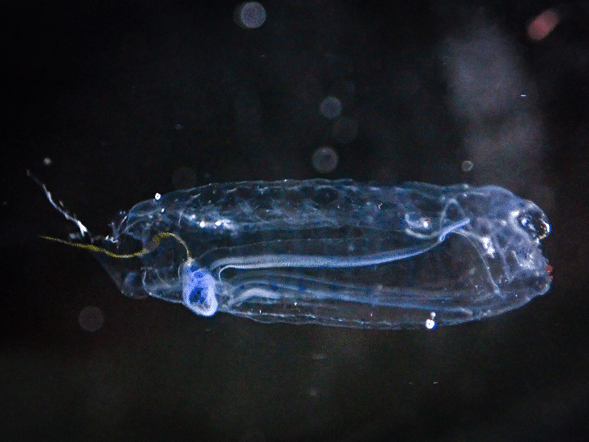

Gut=消化管、Muscle Band=筋束、Oral Siphon=入水管、Atrial Siphon=出水管、Mucous Net=粘液網、Gill=鰓、Endostyle=内柱網

サルパ類は、筋束(上図muscle band)をポンプのように収縮させることで出水管(上図atrial siphon)から海水を噴射し、移動します。その際、取り込んだ海水の通り道を塞ぐように粘液でつくった網(上図Mucous Net)を張ることで、海水中の生物や粒子を濾しとって食べています。

サルパ類は動物プランクトンの中で最も高い濾過効率を持ち、海水中の餌粒子を非選択的に摂餌しているとされているんです(Sutherland et al., 2010)。このような摂餌生態から、私はサルパ類がマイクロプラスチックを消化管内に効率的に集積している可能性に着目し、今の研究を始めました。

サルパ類を使ったマイクロプラスチックの研究

佐:江上さんはサルパ類を使ってマイクロプラスチックの研究をしているとのことですが、どのような研究なんでしょうか?

江:簡単に言うと、濾過食であるサルパ類を使って、サルパ類がどのくらいのマイクロプラスチックを濾過しているかを調べています。サルパ類を通過していく海水の量と体内に蓄積されたプラスチックの個数がわかれば、その海域に存在するマイクロプラスチック量が推算できるのではないかと考えています。

近年は海洋プラスチックの研究が盛んになってきていますが、まだまだ課題も多いです。特にサイズが300 μm以下のマイクロプラスチックの量を測定するのには課題があります。

(青色のビーズが約300マイクロ、オレンジ色のビーズが100マイクロ)

海にはこのサイズのプラスチックがたくさん漂流しているが、研究はまだ進んでいない

とにかくサイズが小さいので、正確な量を測定するにはニューストンネットでは網目が大きすぎます。かといって、目を細かくしすぎると、ゴミが引っ掛かりすぎて仕事になりません。そこで、サルパ類を使ってマイクロプラスチックを採集し、定量できないかと研究しています。

研究のきっかけ

佐:研究をはじめたきっかけはどこにあるんでしょうか?

江:遡っていくと、大学生になってから始めたダイビングにあると思います。大学入学後、サークルに所属し様々な海に潜り、本当にたくさんの海洋生物を見てきました。それと同時に海ごみの存在にも気づかされました。

実際に漁網に絡まり足が壊死したウミガメや白化したサンゴを目の前にして自分にできることはないかと考えるようにもなりました。また、自分のダイビング歴の中でもひしひしと環境が変化していくのが感じられたのも大きかったと思います。温暖化に伴って、以前は南方の海でしか見られなかった生き物が見られるようになったり、最近では越冬する南方魚種も増えてきたように感じます。

佐:大学3年生のときにはあるプロジェクトを行ったと聞きましたが。

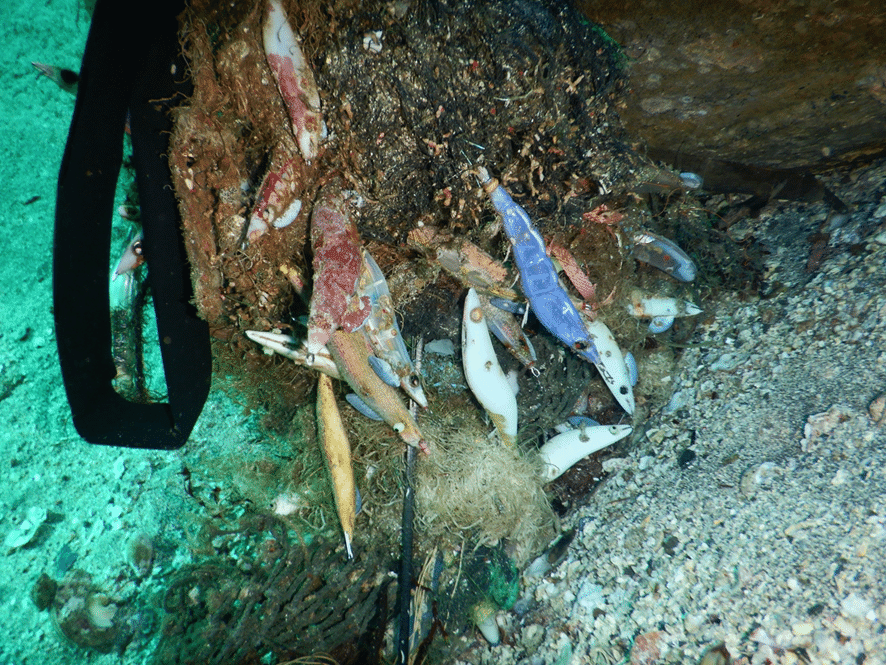

江:はい、ちょうどコロナで大学も自粛中だったので、その期間を利用して海中清掃プロジェクトを実施しました。クラウドファンディングで支援を募り、海中清掃を行いました。

佐:海中清掃プロジェクトの中で気づいたことはありますか?

江:海域によって集まる海ごみに違いがあることもそこで気づきました。例えば、岩場には釣り具やルアーが多く、砂場には空き缶や空き瓶、靴下が多かったですね。風の向きなんかによっても海ゴミの集積するポイントが変化してました。

それから、海に潜れば潜るほど、自分が海や環境にできることは何だろうと考えるようになり、環境問題に関連する研究テーマをやりたいとも考えるようになりました。

↓↓↓ 江上さんの活動の様子

https://www.youtube.com/watch?v=quHMQRpTqdk

意外なところにプラスチック

佐:研究をしていく中で変化したことはありますか?

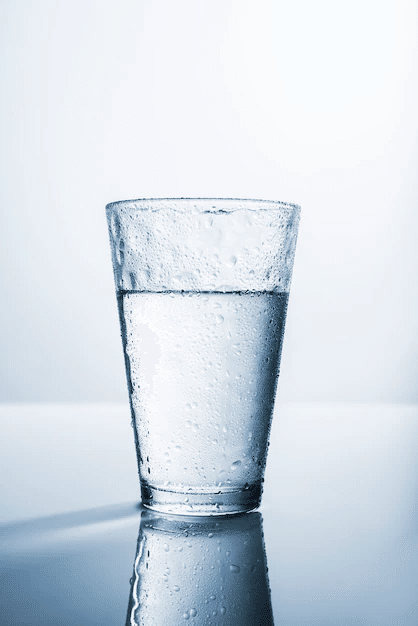

江:そうですね、色々とありますが……プラスチックを扱っている研究ならではというんですかね、寝室にコップを持ち込めなくなりました。

佐:寝室にコップを持ち込めなくなった、どういうことでしょうか?

江:というのも普段研究で扱っているのが目には見えない小さなプラスチックなので、毛布や布団からも大量のマイクロプラスチックが巻き上がっているのは容易に想像できるんです。そういうのが頭にちらつくので、飲み物にも大量にプラスチックが入っていくんだろうなと想像してしまいます(笑)。

佐:なるほど。その視点は意外と新鮮かもしれませんね。ちなみに、地球上でプラスチックのない場所があったりするんでしょうか?

江:ない場所について断言するのは難しいですが、北極海や南極海、それからマリアナ海溝からもマイクロプラスチックは発見されているんです。

佐:もう少し時代が進めば、地層からプラスチックの発見される時代もくると言うことでしょうか?

江:それは十分にあり得ると思います。実際に第二次世界大戦のあった1940年頃の地層からマイクロプラスチックが発見されています。後の時代の人類はプラスチックの量とか組成で地層の時代を特定するようになるかもしれませんね。

佐:今の世の中プラスチックのない空間の方が珍しいということですね。

江:はい。なので寝室に限らずコップの上に蓋をしたくなることは多いです(笑)。まぁ、言い始めたらきりがないんですけどね。

考えるというサイクル

佐:他にはどのような変化があったでしょうか?

江:論理的思考力は養われたと思います。仮説→調査→検証→評価→考察→仮説…というシンプルですが最も強力なサイクルを繰り返し訓練したようには感じます。単に研究だけでなく、色々な場面で必要となる思考だと思いますし、研究をやったからこそ身についたと思っています。

今後について

佐:修士を卒業後は就職するとのことですが、何か理由があるのでしょうか?

江:はい、環境問題への関わり方をアカデミックな方向以外から取り組んでみたいというのがあります。研究では調査をメインに行っていて、最新の事実がわかるという面白さがある一方で、今度はより私たちの社会に近いビジネスというアプローチで課題解決に貢献できたらと思っています。今の研究もおもしろいですが、一度社会にでて環境問題にどのように取り組めるか挑戦してみたいです。

それから、研究をしてみて気づいたのは意外と世界が狭いなっていうことでした。一度他の世界に出て視野を広げたいというのもありますね。

佐:就職に決めたのはいつくらいの時期ですか?

江:大体、夏前の5,6月ですかね。もちろん、博士に進むかも悩みました。ただ、今自分にとって関心があるのは、海洋プラスチックの現状を把握することではなく、海洋プラスチックを減らせるようなビジネスモデルを作ることだと考えたので、就職することに決めました。

佐:ぜひ、就職後にまた、江上さんの変化を教えてください。

経歴

江上賢悟(えがみけんご)

東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻修士1年。海洋マイクロプラスチックについて研究。趣味であるスキューバダイビングをきっかけに、海洋プラスチックゴミ問題に興味を持ち、クラウドファンディングを通じて海中清掃事業を立ち上げる。現在は、海洋問題解決に挑戦するベンチャー株式会社イノカにてインターンシップを行う。