半月板損傷術後-競技復帰に向けた戦略-

臨床+3週目を担当する佐藤康です。

今月の臨床+のテーマは「膝関節疾患の術後対応」です。

今回、私はスポーツ場面でのケガも多くみられる

「半月板損傷」についてまとめていきます。

術後のリハビリテーションでは、術後の関節水腫(水がたまった)や疼痛を防ぎ、再損傷を予防しながらスポーツ復帰を果たすことが第一目標です。そのためには、損傷の要因となる異常動作の改善を図り、各動作・トレーニングを開始を許可する時期に、オーバーストレスとならないよう見極める必要があります。

その対応について今回お伝えしていきます。

■半月板の機能

まずはじめに「半月板」の機能について簡単におさらいしていきます。

半月板の機能を理解することで、術後のリハビリテーションにおけるリスクを把握・予測することができると思います。

半月板の機能は、膝関節の荷重(接触)面積を増加することで、荷重の圧が分散され、関節にかかる負荷が分散されます。また、衝撃吸収や関節の副運動の補助としても重要となる役割です。

それでは解剖学的・運動学的特性についておさらいしていきます。

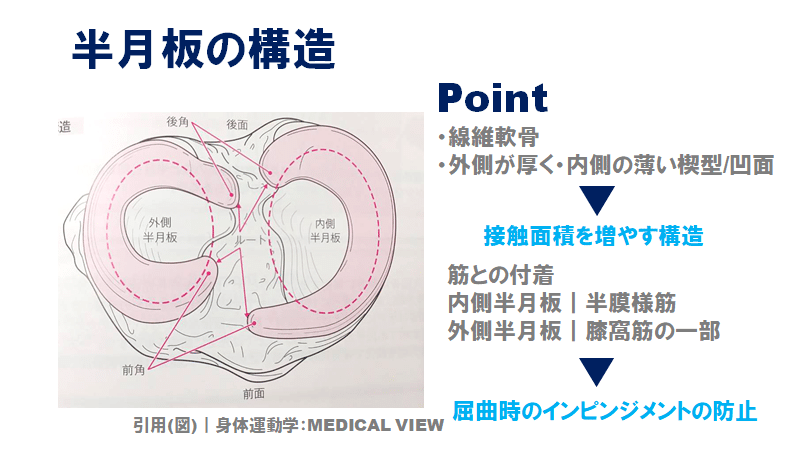

|解剖学的特性

半月板には、

脛骨の関節面の内側にC型をした内側半月板 (MM)と

外側にO型をした外側半月板 (LM) があります。

MMは辺縁部が関節包や骨と癒合し、内側側副靱帯とも線維性の結合があります。半月板を縦に切ると「くさび形」をした構造となっています。

|半月板の血行

半月板にはその辺縁部にしか血行が存在しません。

辺縁から約1/3は血行があるため、断裂しても癒合・再生能力がありますが、内縁は血行に乏しいため、断裂すると癒合は難しくなります。

乏しい部分には血行の進入がないため、滑液から栄養供給されています。

※MEMO

半月板の血行のある領域での損傷では再生による治癒も可能

→縫合術の適応

血行の乏しい領域での損傷

→部分切除の適応

|運動学的特性

膝関節伸展・屈曲に伴う半月板の動きをおさらいしていきます。

脛骨と大腿骨の接触面は、

伸展とともにに前方に移動し、屈曲では後方に移動していきます。

これに伴い、

伸展域では半月板の前節、

屈曲域では後節に圧が加わります。

|膝関節屈曲

接触面|後方移動(大腿骨は脛骨上を後方に転がり運動)

半月板|膝関節屈曲時に大腿骨の動きに伴って後方移動

|膝関節伸展

接触面|前方移動(大腿骨は脛骨上を前方に転がり運動)

半月板|膝関節伸展時に大腿骨の動きに伴って前方移動

※また、伸展時には半月板の前節に圧力が加わる。

■半月板損傷の病態を考える

ここから半月板損傷(+術後)について整理していきます。

大事にしたいポイントとして、以下を整理していきます。

損傷部位に何が起きているのか?(半月板の損傷メカニズム)

どのようにして損傷するのか?(発生機序)

なぜ損傷するのか?

どのくらい損傷しているのか?(ope適応と重症度)

|半月板の損傷メカニズム‐発症機序-

受傷機転

荷重下で屈曲した膝関節に異常な回旋力が加わることによって、半月板の一部が脛骨と大腿骨の間に挟まり損傷されてしまいます。

半月板損傷は

膝関節の屈曲と回旋の動作が加わって生じると考えられています。

急性外傷ではLM損傷が多い傾向です。

これは、急なストップ動作や膝の捻った動きにより、膝関節の外反強制によって圧迫力+回旋力が加わるため、外側半月板へのストレスが増大します。

また、前十字靱帯損傷後に関節の不安定性を放置してしまうと、徐々にMM の退行的変化によって変性や断裂が生じてくることも報告されています。

単独損傷|靱帯損傷なし

複合損傷|靱帯損傷の合併

単独損傷

複合損傷

靭帯損傷に合併した複合損傷では、タックルを受けたり、ジャンプの着地で膝を捻るなとど明らかな外傷を伴う場合がほとんどです。

前十字靭帯損傷後の二次的障害として半月板損傷が生じることが多く、前十字靭帯損傷後に二次的に合併する半月板損傷の約80%は内側に生じています。

この場合、特に内側半月板の後節部に過剰なストレスが加わり、中節から後節にかけての縦断裂が生じることが多いです。前十字靭帯損傷では、前方亜脱臼の繰り返しにより、内側半月板の後節辺縁部にストレスが加わったことで、縦断裂が生じると考えられています。

|断裂のタイプ

半月板損傷は、断裂の様式により以下に分けられます。

縦断裂では断裂部の拡大に伴い開大することがあります。(バケツ柄断裂)→特に内側半月板に生じ、ロッキングの原因

【ロッキングとは?】

— 臨床+|リハビリの情報発信 (@rinsho_plus) April 13, 2021

半月板損傷でみられるロッキング

半月板損傷では

断裂した半月板の一部が大腿骨顆間窩に挟まることで膝の伸展運動が制限されます👆@ko_bmk

👉今月の臨床+は膝疾患の術後対応について https://t.co/lp1EI5ORRP pic.twitter.com/mIQvF1gYb9

水平断裂では特に、膝関節に過度な回旋を伴う動作特性が挙げられます。回旋により、半月板の上層と下層間に剪断力が生じることが、水平断裂の原因であると考えられています。

半月板の血行のある領域での損傷では再生による治癒も可能

→縫合術の適応

血行の乏しい領域での損傷

→部分切除の適応

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?