【Now 分散型メディア時代】SEO対策に追われていませんか?

こんにちは!コンテンツディレクター・たかおみきよ です☆彡

激戦が繰り広げられているコンテンツマーケティング業界。各社、どのようなメディアで、どのようなコンテンツを配信すべきかと工夫を凝らしていることと思いますが、そのなかで私は今、声を大にしてお伝えしたい。

「SEO対策だけに追われるのは、もったいない!」

ということを。

今回はその言葉の真意をお伝えするとともに、今、そしてこれからのコンテンツメディアマーケティングにはどのような要素が必要になるのか、詳しくお話していきたいと思います。

※今回のお話は、コンテンツディレクターとして活動中の私による主観を大いに含む内容です。

「SEO時代」で立ち止まっていませんか?

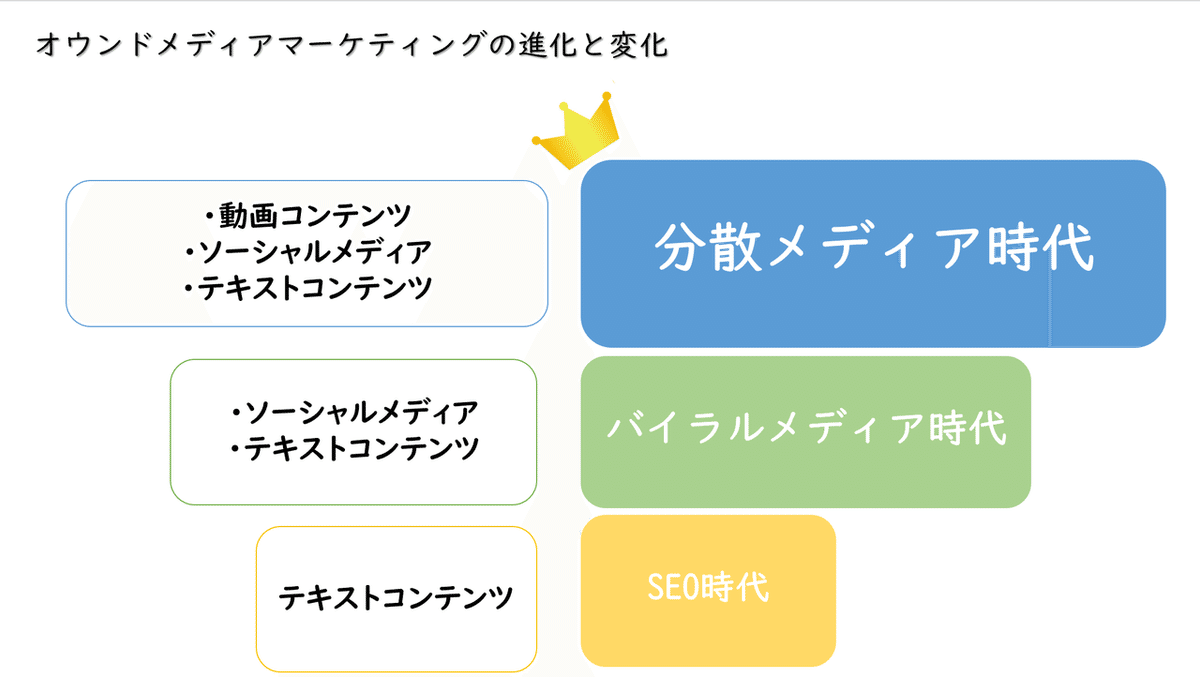

WEBに掲載する記事というと、真っ先に「SEO」を想像される方も多いことでしょう。それはきっと、「オウンドメディアのスタートが、そういう時代だったから」。

だいぶフワっとした説明になってしまいましたが……

つまりはこれまでのWEBメディアでは、SEOが優位にある環境だったということです。

なぜなら従来は、テキストコンテンツが主流だったから。いわば、これが、SEO時代ですね。

この時代の特徴は、このようなもの。

・検索エンジンで上位表示されることがミッション

→→→ テキストコンテンツメディアが主流に!

パソコンの普及と同時に広まったSEO時代には、検索エンジンでユーザーが知りたい情報を探し、答えとしてオウンドメディアにたどり着く、というのがコンテンツの存在意義でした。

SNSが登場した「バイラルメディア時代」

しかし、2012年、我が国の移動通信システムが4Gになると、人々にとって主流のデバイスはパソコンではなく、当然のようにスマートフォンに変化。

画像はもちろん、動画といった容量の重いデータも小さなデバイス・スマートフォンで処理(送信・アップロード)できるようになりました。すると、みなさんがご存知の通り、SNSが爆発的に流行!

・ソーシャルメディア(SNS)の出現により、「拡散」が重要視される

・検索エンジンのアルゴリズムが複雑化

これこそが、バイラルメディア時代です。

今でいうSEO制作会社が増加したのは、まさにこの時代ではないでしょうか。検索エンジンのアルゴリズムが複雑化することで、プロの力を使って、目に触れやすい検索上位を狙う!まさにコンテンツマーケティングが重要視されるきっかけとなった、大事な時代と言えそうですね。

いよいよ、「分散型メディア時代」の到来!

そして、現代。そう、分散型メディア時代!←今、ココ!

・YouTubeの出現

→→→ 動画が人気メディアに君臨!

・ソーシャルメディアが一つのメディアとして確立

→→→ SNS上だけでメディアが盛り上がる

・検索エンジンのアルゴリズムが進化

→→→ SNSやYouTubeなど、コンテンツメディア以外の評価も重要視

SNSがさらに盛んとなったことで、検索エンジンでコンテンツ(情報)を探しに行く時代から、「SNSで配信されるコンテンツ(情報)を知る」時代へ。これによって、検索エンジンからオウンドメディアという動線よりも、SNSからオウンドメディアという動線で流入されることが多くなったのです。

分散型メディア時代は、5Gでさらに加速する?!

このように、メディア事情は年々、目まぐるしいスピードで進化しています!

さて、ここでみなさん、お気づきでしょうか?

多くのメディアが、「WEBサイトに掲載する記事」として、まだまだ重要視している「SEO」。これ、メディア時代でいうと、2世代も前のことなんです!!

そう考えると、SEO施策だけでは、現代のコンテンツマーケティングを乗り切ることができないという事実は、明確ですよね。

さらに2020年、日本の移動通信システムは、5G(第5世代移動通信システム)に変化を進めることとなります。

5Gになることで起きるコンテンツマーケティングの変化については、また後日お話しますが、まずは今、何をすべきかを考えてみましょう。

以前お話した、トリプルメディアの必要性は今後も変わらずなので、当然、SEO施策も大事なコンテンツマーケティングのカギとなることでしょう。

しかし、ただ単にSEOだけを意識してコンテンツ制作をすればいい時代は、とうの昔に過ぎ去りました。

これからは、分散型メディア時代が加速化。

いや、もっと新しいメディア時代に突入するかもしれません。

だからこそ、今、意識しなければいけないのは、「価値のあるコンテンツ」。企業やコンテンツ制作者の自己満足ではなく、ユーザー需要をクリアした、良質なコンテンツを作らなければなりません。

そしてコンテンツはこれから、「情報」から「物語」へと進んでいくことでしょう。

物語のように、魅力的で語り継がれるコンテンツこそ、価値のあるコンテンツとして「拡散」と「共感」を得られるのではないでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!