ロビング・フィッシュのコツ センスではなく練習あるのみ👍

今回はロビング・フィッシュのコツというテーマでお話していく。どちらも後陣に下がって相手の強打をしのぐ術であり、ロビングは天井に届きそうなくらいにボールを高くあげて返す技術、一方フィッシュはより低い軌道で返球する技術だ。

共通して卓球台より遥か後方に下がり、コートを目一杯使ったプレーで華やかだ。中陣から後陣でのプレーに抜群の安定感のある水谷隼選手は特に得意としており、後ろからの逆襲が決まったときなどはとてもエキサイティングである。

その反面、センスが必要な技術という印象を持たれることが多く、得意でない選手も多いのではないだろうか。しかしそれは、ただ単にロビングやフィッシュの練習をしていないからに他ならない。意識をして練習の時間をとり、ほんの少しのコツを覚えれば一気に上達するので、ぜひチャレンジしてみてほしい。

(1)ロビング・フィッシュの前提となる考え

まず最も大事なのは、ロビング、フィッシュともに、とにもかくにも「台の深く」にボールを返球することだ。

着地点が台のエンドラインギリギリになれば、打つ側としてはかなりやっかいだ。ボールが深いほど入射角の関係で返球が卓球台に収まる範囲がかなり狭くなる上に、こちらに届くまでに距離がある分、ボールの威力も弱まってくる。さらにコースもある程度予測がしやすいと、良いことしかないのだ。

逆にコートの浅く、つまりネットを少し超えたあたりに着地してしまったなら、一発で撃ち抜かれてしまことを覚悟したほうがよい。

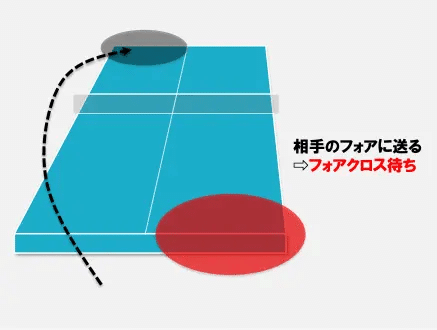

ちなみに返球のコースについては、基本的には相手のフォア側に送るのがよいだろう。なぜなら右利きの選手なら台が邪魔になるので踏み込んだ打ち方ができず、ある程度打たれるコースもフォアクロスに限定されるからだ。

ただコースに関してはそこまで気にせずともよいので、とにかく深く返球することをまずは心がけてみよう。

それらの意識のもとで、まず安定してコートに入れられるようになろう。無理に後陣からのドライブで逆襲しようなどと考えなくていい。逆襲しても打ち抜ける確率は低いし、ブロックされたら、そのあとは自分も大きく前に動くことになるので、負荷が高くて分が悪い。

それよりも「何本も返ってくるぞ…どうしよう…」という気持ちを相手に植え付けることがまず大事だ。その上で一本くらい攻め返すボールも見せておけば、相手としては「甘いボールを送ると逆襲されるぞ」という気持ちになり、よりプレッシャーがかかってミスも増える。結果的に試合全体を通してより効いてくるというわけだ。

(2)自分のボールの落下地点から、相手の打球コースを予測して備える

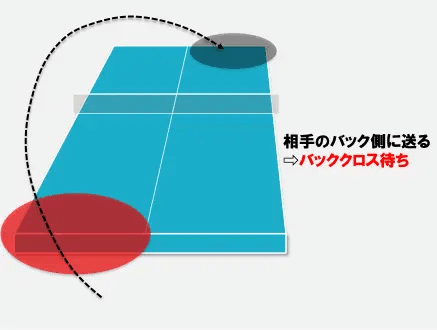

自分の打ったボールが相手のバック側へ落ちたのなら、7割はクロスである自分のバック側に返ってくると予想してバック側に身体を寄せておいて待とう。またバックサイドを割る厳しいコースにいったのなら、8割はバック待ちだ。

このように自分のボールがどこに落ちたかで、次の相手の打球コースを予測してしっかり備えることが大切だ。これは普段のラリーでも全く同じことが言えるのだが、ロビングやフィッシュなら時間的余裕があるので、より丁寧に行うことができる。

このように打球コースの予測をし、先回りして位置取りをしておくことが苦手な方にはとって、その練習にもなるので非常におすすめだ。

さらに言えば、ロビングやフィッシュの場合は前後のボールへのケアも考えなければならない。自分の打球が浅く入りそうだなと感じたら、ストップも警戒して少し前に詰めておく、ということも必要になってくるだろう。

慣れてきたら自分がロビングやフィッシュをあげた瞬間に、浅く入りそうだとか、オーバーするか深く入るかギリギリだな、といったことが感覚でわかるようになってくる。

そしてもちろん、同時に相手の動きを観察することも重要になってくるので、ストップの構えに入りそうだと察知したら素早く前に駆け戻るようにしよう。

(3)練習の仕方

では、実際にロビングやフィッシュの練習をしてみよう。最初に感覚をつかむまではクロスのコースで限定して相手にボールを打ち込んでもらう。練習相手には、まずは5~6割くらいの力で打ち込んでもらい、できるようになったら7~8割と、ボールの威力を徐々に上げていってもらおう。そしてある程度慣れてくれば全面に広げてやってみるのだ。

大切なのは言うまでもないが、絶対にふざけてやらないことだ。ロビングやフィッシュは、打つ方も打たれる方も楽しい。だがそれ故に、無理矢理で強引な打ち方をお互いにしてしまいがちである。

しかし、「絶対にミスをしてはいけない」という試合と同じ状況でやることで初めて、試合で飛んでくる「生きた」ボールに触れることができる。「緊張する試合でそんなリスクのある打ち方はしないだろう」といったボールを受けても意味がないのだ。

打ち込んでもらう練習相手にも、そのことは重々理解してもらった上で、真剣な練習だという意識のもとで取り組んでみよう。

(4)ロビングとフィッシュどちらがいいの!?

最後に、ロビングとフィッシュのどちらがいいのかという疑問についてだ。もちろん状況や相手の力量によって大きく変わるので、一概に言うことはできないが、筆者の意見としては自分のミスのしにくさで言えば、フィッシュがいい。なぜならこちらが打つボールも、打たれるボールも、普段の弾道と近いからだ。

逆に、ロビングは時には自分の顔り高い位置のボールを処理しないといけないので、普段の打ち方とは全く違ったものになるわけだ。また、ロビングを上げる際はプレー環境に大きく左右されることが多い。卓球台前後の広さや、天井の高さ、照明の位置や色等、会場によっていろいろな要素が変わってくるため、なかなか難しいのだ。

だが自分がやるのが難しい技術は、当然それを受ける相手も難しいはずだ。以前の記事でも書かせて頂いたように、ロビング打ちを苦手とする選手は非常に多い。

なので、

♦自分がミスをしないことを重視→フィッシュ

♦相手にミスをさせることを重視→ロビング

というように考えて、自分の考えに合った方を選んでみよう。

♣まとめ

ロビングやフィッシュを多用しろ、と言いたいわけではないし、無理にプレースタイルを変える必要はない。だが男子選手は特に、とっさにロビングやフィッシュをせざるをえない場面は必ずある。そこで1本「粘る」ことができるか、点を拾いにいけるか、それが試合全体を通して非常に大きな1点になるのだ。

とっさのプレーは、急には絶対にできない。日々の練習でできているからこそ、とっさの状況でも自然とでるのだ。つまり日々のプレーに取り入れることが、試合でも行う事ができる唯一の条件だ。ボールタッチの感覚を磨く練習にもなる。ぜひ5分でもいいので、普段のメニューに取り入れてみよう。

次回は、ロングサーブに対するレシーブの3つのポイントを紹介させていただきたいと思います。