[昭和怪事ラボ006]「コミュ力は生まれつき」説を、信じますか?― チームコラボレーションを生み出す“スキル”としてのコミュニケーション

「コミュニケーションスキルは、生まれつきの共感力がものをいう」

そんな風な表現を聞くことがありませんか?

確かに、暴力的な言葉を使うことのあるメンバがいると、「あぁ、このチームでディスカッションはムリかも。。」と、諦めたくなることもあります。

とはいえ、イノベーションを起こすチームの中では、メンバが暴力的な言葉や怒りを振りかざしている状況は、他のメンバの心理的安全性を損ない、全体の多様な意見が共有できなくなってしまう致命的な状況です。

ここでは、「生まれつきで変えられない」と諦めるのではなく、コミュニケーションスキルを「変えられる」ものとして整理していきます。

こんにちは。HCI (Human-Computer Interaction)という分野を専門に研究しているnacoです。

[昭和怪事ラボ]では、イノベーションを起こそうと日々取り組んでいる私たちを悩ませる、昭和時代から連綿と正体不明のままになっている怪現象に取り組んでいます。これまで“PoC止まりの怪事”に対する対応方法を、5本の記事にまとめました。この記事からスタートする“物言わぬメンバの怪事編”では、イノベーションを起こすチームメンバとして、自分自身やチームメンバに心理的安全性をもたらしチームコラボレーションの力を最大化していく為に、私たちがどのようなスキルを備えていくのが良いのかを見ていきます。

あなたのチームの、イノベーションへのやる気はどのくらい?

「ミーティングが終わったあと、何だか皆の表情がイキイキしていた」

「新しいアイデアがどんどん出て、ポジティブなエネルギーが感じられた」

あなたのチームが、そんな状態なら、やる気は十分というところかもしれませんね。

一方で、もし会議中に発言を求めても沈黙が続いてしまったり、ネガティブな表現が多かったり、ロボットみたいに顔の表情が固まっていたりするなら、メンバの心理的安全性が損なわれていることを疑う必要があるかもしれません。

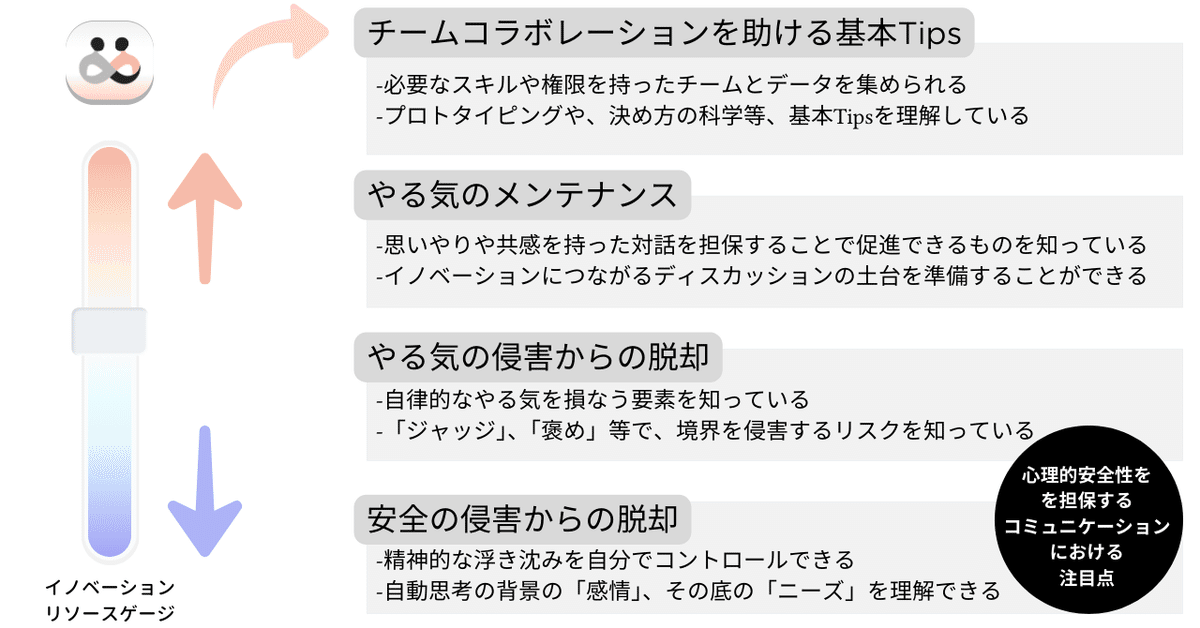

上図では、そのようなイノベーションに向けたリソースが殆どない状態から一歩一歩脱却する為にできることをまとめてみました。2025年から新しく取り組みを始める[昭和怪事ラボ]の“物言わぬメンバの怪事編”では、続く記事で、以下の順に各ステップを深堀していきたいと思います。

安全の侵害からの脱却

やる気の侵害からの脱却

やる気のメンテナンス

チームコラボレーションを助ける基本Tips

意見を求められている場面でも、メンバが沈黙を選択する理由は、色々とあると思いますが、今回の記事の中では、まず、コミュニケーションスタイルについて見ていきたいと思います。

「物言わぬメンバ」の沈黙の原因?―侵襲的なコミュニケーションスタイル

上図には、対照的な2つのコミュニケーションスタイルを示しています。

上図の上半分に示した、侵襲的なコミュニケーションスタイルを採用すると、実は、「コミュニケーションスキルは生まれつきで変えられない」という考えが、現実のものとなってしまいます。そして、程度の差はあっても、多くの人が影響を受けているコミュニケーションスタイルでもあります。

以下では、具体的な例を用いて、このコミュニケーションスタイルの起こす問題点を見ていきましょう。あなた自身や、周囲にいる人々が、どんな風に侵襲的なコミュニケーションスタイルの影響を受けているのか、ぜひ、近い事例を思い浮かべてみて下さい。

(a) 思っていることを、そのまま口に出す

「僕は、5分前行動が出来ない人を信頼しないことにしている」

人の信条は様々ですが、そのメッセージを受け取る人はメッセージに影響を受けてしまいます。遅刻は一般的には、しないに越したことはありませんが、最優先事項でない時もあります。

(b) 自動思考やジャッジを事実のように伝える

「あなたが遅刻するのは、このチームが気に入らないんだね」

「あなたは、いつも遅刻ばっかりで、信頼に値しない人だね」

ここで、自動思考(他者の言動に対する無意識の解釈)というのは、他者の「遅刻」行動について、「このチームが気に入ってないから」という解釈を生み出していることをいいます。また、ジャッジ(他者自身への決めつけや評価)は、「いつも~ばっかり」という決めつけや「信頼に値しない」という評価を生み出していることをいいます。

例えば、この人物が家族の看病をしていて、やむにやまれず遅刻をした時に、「チームを気に入ってないのだろう」とか「信頼に値しない人」と言われてしまうと、悲しい気持ちになってしまうでしょう。

(c) 他者をコントロールする意図を含める

「おまえの遅刻は、皆の時間をムダにしている!(と怒鳴る)」

「5分前行動が出来て、素晴らしい(と褒める)」

「社会人は、5分前行動が出来ないと信頼されない(と規範として伝える)」

いずれの発言の背後にも、他者に5分前行動をさせたいという意図があったとすると、それが一見、ソフトな表現であったとしても、他者の自律的な判断と行動を侵害していることには変わりがありません。

(d) 力関係で影響を拡大する

「僕は、5分前行動が出来ない人を信頼しないことにしている」

これを友人が発した場合と、組織長がいった場合とでは、受け手にとって影響の度合いが異なります。(a)-(c)いずれの場合でも、メッセージを受ける側が、メッセージを発する側の力を自分よりも大きく強いものだと感じている場合には、より大きな影響を受けます。特に、家庭環境や学生時代の部活動等によって年長者優位の環境に慣れていたりすると、この力関係を含めたコミュニケーションスタイルが受信側も発信側も強く出てしまうケースがあります。

(e) 受け入れがたい言葉を受け入れる

メッセージの受け手が、この侵襲的なコミュニケーションスタイルを許容してしまった場合、状況を改善することは難しくなります。

いかがですか?

あなた自身や、あなたの周囲の発言の中にも、近いものが見つかるのではないでしょうか?

(私自身も、「あ”。。」と発言前や、発言直後に気付くことは、よくあります)

このコミュニケーションスタイルの場合、メッセージの発信者が自分の中で思考を整理するプロセスが明示されていないので、「コミュ力は生まれつき」の共感力に依存していて本人の努力で変えられるものではない、と諦めムードが漂ってしまうのも仕方がないことのように思えます。

「変えられる」コミュニケーションスキル

一方、上図の下半分に示した、メッセージ交換としてのコミュニケーションスタイルを採用すると、コミュニケーションスキルを「変えられる」ものとして捉えることができるようになります。

ポイントは、以下の2点を大切にしている点です。

自己認識に基づいた思考の整理‥自分の中にある自動思考やジャッジに気付き、感情やその根底にあるニーズを整理する

自律性の担保‥メッセージの内容を受け取るかどうか、行動するかどうかは、メッセージ受信者自身が決めることが前提である為、メッセージの内容は、発信者の感情表現(感動・感謝・共感の気持ち等)/情報共有/自己認識に基づいて整理した感情やニーズに根差したリクエスト(依頼や質問等)といった形態をとります。

このメッセージ交換としての、コミュニケーションスタイルの利点のもう一つは、対話相手が侵襲的なコミュニケーションスタイルを採用していても、自分自身の心理的安全性を守る為の行動が可能になるということです。

「コミュニケーションスキルは生まれつきで変えられない」、「上の人の暴力的な言動は享受するしかない」、そんな諦めの心境にある方は、このメッセージ交換としてのコミュニケーションスタイルを試してみるのはいかがでしょうか?

具体的な取り組み方については、続く記事で整理していきたいと思います。

つづく、“物言わぬメンバの怪事編”では?

さて、今回の記事では、[昭和怪事ラボ]の新たなシリーズ:“物言わぬメンバの怪事編”の全体像を概観しました。

次回は、「安全の侵害からの脱却」について、より具体的な方法を取り上げていきたいと思います。まずは、自分の中の怒りや、否定的な自動思考について、自分で思考を整理できるスキルを身に着けることで、自分自身と、チームメンバの心理的安全性を担保していけるよう、皆さんと一緒に取り組んでいければと思います。

【関連記事】

[昭和怪事ラボ000]昭和のままのスキルに気付いた時、私たちと、その組織は、成長し始める?

https://note.com/kmcxfujitsu/n/n63b22a0ef2a3

マガジン:[昭和怪事ラボ] PoC止まりの怪事編

-システム中心のデザイン依存によって失われているもの?

-ユーザがあなたのサービスを使わない理由?

-ユーザの目的は実現しない、けど使い続けてもらえる不思議なサービス?

-会議室のツルが鳴かずにすむ戦略的な判断基準?

-デザイン原則にのっとっても、「私向けのサービスじゃない」と思われてしまう理由?

https://note.com/kmcxfujitsu/m/mb0eb62124d32

文責:naco

[昭和怪事ラボ]シリーズ全体は、昭和時代から連綿と正体不明のままになっている怪現象へ、取り組んでいきたいと思っています。“物言わぬメンバの怪事編”では、心理的安全性を担保するコミュニケーションスキルについて5本程度でまとめられればと考え中です。リクエストなどあれば、ぜひお願いします~