日本発グローバルテックが生まれない理由

はじめに

こんにちは!株式会社ハイヤールー代表の葛岡(@kkosukeee)です。

Japan As No.1と呼ばれていた時代には、グローバルで通用する企業としてTOYOTA等を筆頭に日本企業が時価総額ランキングのトップを占めていましたが、今ではほとんどアメリカ、中国の企業です。日本の企業は上位50位にやっと一社入る程度です。

本記事では、今後日本が発展していく中で、私が考える日本企業、特にインターネットを主軸とする企業の問題と、今後どのように発展することでJapan As No.1に返り咲くことができるのかをまとめたいと思います。

本記事が少しでも経営者の方、これから起業を考えている経営者の方に響く内容となれば幸いです。

TL;DR

1989年には世界の時価総額ランキングTOP50の内、32社が日本企業であった。だが30年後にはわずか一社になってしまった。

これには大きく3つの原因が関与していると筆者は考える。それらは以下である

日本の人口減少と、中途半端な国内市場規模

プロダクトを差別化要素と考える経営者が少ない

海外での成功事例がなく、ファーストペンギンがでてこない

人口が減少する国では、市場の拡大は見込めない。今後スタートアップではグローバル進出が大きな鍵を握ると考える。

プロダクトで国境を超えるのは、セールスで国境を超えるより容易である。なので今後モノづくりにこだわりを持った気鋭の起業家が重要になる。

メルカリ上場時にジャパニーズドリームと言われたように、グローバルでもっと大きな成功をし、スタートアップが轍を作る必要がある。

新しい潮流で大きな変革をもたらすのは常にスタートアップである。我々スタートアップが大胆に挑戦し成功することでこれからの日本経済は発展すると考える。

日本経済の現状

失われた30年。1989年には世界の時価総額ランキングTOP50の内、なんと32社を日本企業が占めていました。ですが、その30年後にはなんと1社のみ。悲しいことながら厳しい現実です。

日本が無双状態であった、Japan As No.1と言われていた時代から一転、今ではどこのメディアも、「日本は後進国になった」、「日本に未来はない」等、ネガティブな内容ばかりです。日本は沈没船なのでしょうか?私はそうではないと考えます。問題はトヨタ自動車等、これまでの日本経済を支えてきた大企業を超える企業がアメリカや中国では生まれているのに対し、日本では生まれていないことにあると考えます。

事実、右図と左図のいずれにもランクインしているトヨタ自動車は絶対値で見ると時価総額は上がっていることから、それらの日本企業が衰退したとは考えられません。ですが右図のトップである、アップル、マイクロソフト、アマゾンを見ると、絶対値が9000億ドル以上と、日本のトップ企業であるトヨタ自動車の5倍以上の差があります。これらGAFAMと呼ばれる企業の全てが、インターネットをコアとしたビジネスを展開していますが、日本企業でTOP50に入っている企業は、トヨタ自動車一社で、インターネット企業ではありません。

GAFAMと呼ばれる企業も、かつては我々のようなスタートアップでした。わずか数名の野心的なリーダーが大きなビジョンを掲げ、インターネットを武器とした企業は次第に大きくなり、国境を超え、これまでとは比較にならない速度で成長を遂げました。何故日本からそのような企業が生まれないのでしょうか私はその原因は大きく3つあると考えます。

日本の人口減少と、中途半端な国内市場規模

プロダクトを差別化要素と考える経営者が少ない

海外での成功事例がなく、ファーストペンギンがでてこない

日本の人口減少と、中途半端な国内市場規模

日本では少子高齢化が続き、結果として人口が年々減少傾向にあります。人口が十分にいない国では、国内の市場規模が十分に大きくなく、ユニコーン企業を狙うようなスタートアップであれば必然的に海外を視野に入れるでしょう。例えばイスラエルのスタートアップがグローバルにサービスを展開し、アメリカ企業がM&Aする例は全体のM&Aの約5割と非常に割合が多く、Day1からグローバル展開を前提としている会社も多いです。

一方日本は、現在でこそ人口は減少傾向にありますが、それでも約1億人の人口の国です。それ故に、製造業や、広告業においても十分な市場規模が国内にあります。不確定要素の高い中、事業を展開するスタートアップからすると、Day1から国外を目指すという選択肢は極めて少なく、まずは国内で実績を作り、その後海外展開をするという考えを持つのはごく自然なことかと思います。

ですが事業が順調に進む中で、リスクを取って海外事業を成功させることよりも、既存の国内事業の規模を大きくすることのほうがリスクも少なく、現実的であることから、結果として海外展開を目標から外すというケースもあります。国内市場が順調に大きくなり続けるのであればそれでも良いかもしれませんが、人口が増えない国においては、国内市場が伸び続けるということをいつまでも楽観視はできません。日本企業はもっと危機感をもってグローバル進出を目指すべきなのです。

プロダクトを差別化要素と考える経営者が少ない

情報革命後、モノづくりの形は大きく変わり、高い品質のプロダクトを時間をかけて作り納品して終わりという時代から、いかに時間をかけず最低限の価値を届けられるプロダクト(MVPと呼ばれる)を作り、顧客に価値を届け、その後いかに早くアップデートし、価値を最大化できるかが、成功の鍵を握ります。これを可能にしたのがインターネットで、GAFAMと呼ばれるような、世界の時価総額ランキングで名を連ねる企業の多くが、情報革命後の90年代に勃興したインターネット企業です。

日本でも情報革命後、DeNA、サイバーエージェント、楽天等のメガベンチャーが同じ90年代後半に設立されました。ここまでの流れは海外と国内で大きく変わりません。ではなぜ日本から国境を超えるグローバルプロダクトがその後出てきていないのいでしょうか?私は原因はそれらの企業が、プロダクトを最大の差別化要素と考えていないからだと考えます。展開している事業や、フェーズにより、プロダクトを最大の差別化要素と考えることの良し悪しは別れますが、国境を超える上で卓越したプロダクトは必須と私は考えます。

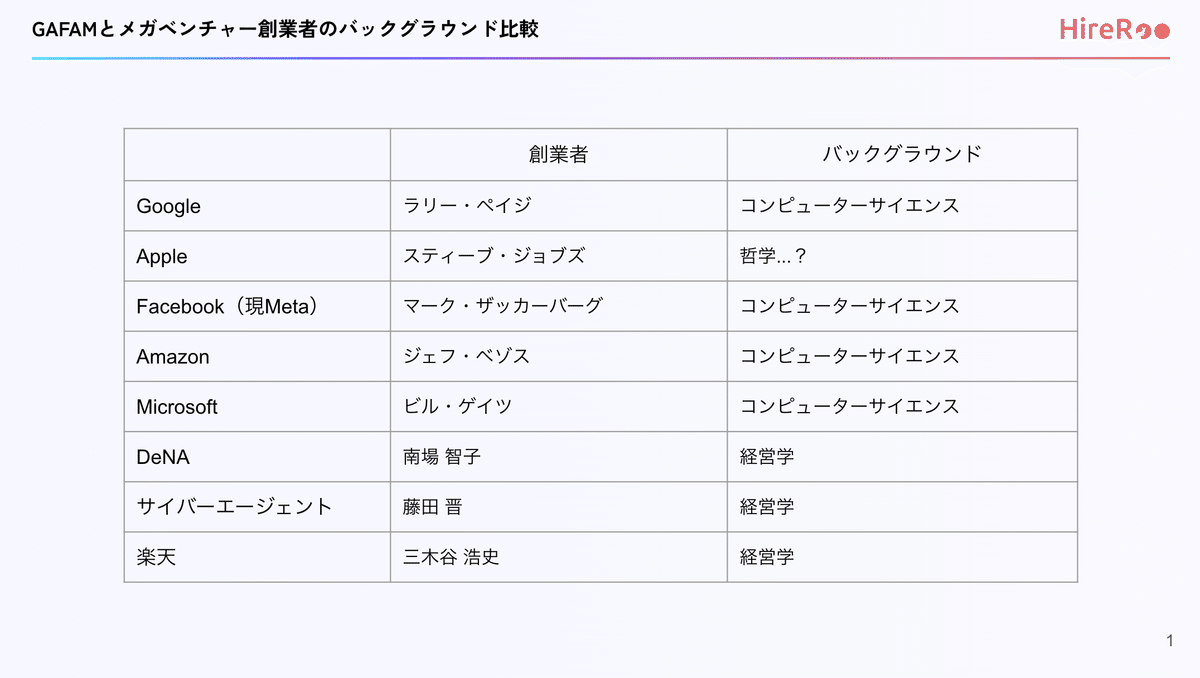

GAFAMと日本のメガベンチャーの創業者のバックグラウンドを比較すると、グローバルテック企業の創業者にはコンピューターサイエンスのバックグラウンド、すなわちエンジニア出身の起業家が多いことがわかります。下図を見て分かる通り、GAFAMではAppleを除き、全ての会社がエンジニア出身起業家です(Appleは例外ですが、御存知の通りApple共同創設者のスティーブ・ウォズニアックは生粋のエンジニアです)。

ミッション・バリューの重要性の記事に書いたとおり、創業者のパーソナリティはその後の会社のカルチャーに大きく影響を与えるものとなります。エンジニア出身の起業家が作った会社は、プロダクトへのこだわりが非常に強く、プロダクトこそが最大の差別化要素と考えているはずです。グーグルはわかり易い例ですが、以下はグーグルのバリューになります。

・Focus on the user and all else will follow.

・It's best to do one thing really, really well.

・Fast is better than slow.

・Democracy on the web works.

・You don't need to be at your desk to need an answer.

・You can make money without doing evil.

・There's always more information out there.

・The need for information crosses all borders.

・You can be serious without a suit.

・Great just isn't good enough.

It's best to do one thing really, really wellやGreat just isn't good enoughのバリューから、検索エンジンに対する圧倒的なこだわりや、とにかく卓越したモノづくりをするという会社の社風が伺えます。実際にグーグルは後発の検索エンジンでありながら、既存プロダクトが全然関係のない情報を返してくることに疑問を持ち、自分たちの方が良い検索エンジンを作れると思い立った、コンピューターサイエンス専攻の学生二人が作った会社です。その後圧倒的な検索性能の高さ等から、一気にシェアを広げ、今では世界中の検索の6割以上がグーグル上で行われています。グローバル化においては、それぞれの国で最低限ローカライズはされているものの、大部分は共通化されています。圧倒的に良いプロダクトはこのように、瞬く間に国境を超えるのです。

一方プロダクトを最大の差別化要素と考えない企業では、海外展開をする際にその国々で、自社が強みとする武器で差別化をし、0→1の立ち上げを行う必要があります。例えばセールス出身の起業家が経営する会社は、プロダクトではなく、優秀なセールス組織を構築し、現地法人を作り、自社プロダクトを売り込むことでしょう。その国々でセールスの手法も異なれば、言語ももちろん異なります。このことからもプロダクト主導のグローバル化は、セールス主導のグローバル化よりコストが低く、リードタイムが短いことがわかります。

一昔前だとSONYやHONDA等、モノづくりにこだわりを持った日本企業がグローバルの市場でも非常に優位なポジショニングをしていました。今後は新しい企業がどんどんインターネットを活用し、国境を超えなければなりません。そうでなければ国外から卓越したプロダクトがどんどん国内に入り、市場を独占され、益々日本の経済は停滞することでしょう。

海外での成功事例がなく、ファーストペンギンがでてこない

「出る杭は打たれる」ということわざ通り、日本はどうしても大胆な挑戦を好んでする人が出にくい文化があると思います。実際に大学卒業後のキャリアパスに対する意識調査の結果、起業して創業者になるという回答が国外と比較して約1/6の結果であるということが調査の結果わかっています。2018年の調査では調査対象である54ヶ国中なんと最低の水準であるということも調査の結果分かっています。

今後国内だけではなく、国外で大きく成功する起業家が増えるためには成功事例が必要と考えます。例えば2018年にメルカリが国内で大規模上場をした時、ジャパニーズ・ドリームとまで言われていました。メルカリをファーストペンギンとし、その後続々と起業という選択肢が若い起業家の中でも選択肢に入り、結果としてスタートアップのエコシステムは確実に盛り上がってきています。

一方国内スタートアップが海外で成功したいという事例はまだまだ少なく、多くの起業家の選択肢に海外という選択肢は入っていないでしょう。ですが、最近のスタートアップで、AutifyがDay1からUS展開をしたり、commmuneやCADDiのようにある程度国内でPMFした状態でUS市場に挑戦するスタートアップが増えてきています。メルカリのユニコーン上場のように、国内初のスタートアップがUS市場で成功をし、ファーストペンギンになることで、より国内から本気でグローバルを目指すスタートアップが現れると私は考えます。

もちろんこれら3つの問題点以外にも課題はたくさんあります。例えば雇用の流動性が低いことや、ストックオプションの認知の低さや法律の柵等、優秀な人材が大企業からスタートアップに流れてこない理由であると考えます(最近変わってきてはいる)。

スタートアップの存在意義

このような新しい潮流において変革を起こすのは常に新興企業のスタートアップです。前述した、GAFAMと呼ばれている企業もかつては我々のようなスタートアップ企業でした。ですが日本のスタートアップでまだグローバルで大成功し、時価総額ランキングに名を連ねる企業はいないのが現実です。我々スタートアップが先陣を切り、国内市場だけで満足せず、グローバルで挑戦、成功し、轍を作ることが今後の日本の発展に繋がると考えます。

近年、スタートアップイベント等に参加し、エンジニア出身起業家等、モノづくりに強いこだわりを持った起業家がどんどん増えていると感じます。このように日本の世界トップクラスのモノづくりで、国内だけではなく、グローバルに進出することで、Made in Japanのブランドがハードウェアだけでなく、ソフトウェアにおいても高い信頼を得て、日本からどんどんグローバル企業が輩出される、そんな未来は遠くないと考えています。

我々ハイヤールーは、Day1からグローバル進出をしているわけではないですが、2年目が終わり、3年目に差し掛かった今、年末のファイナンスと同じタイミングでグローバル進出を出来るよう、プロダクトのグローバル化と組織のグローバル化を進めています。打席に入るからには、ツーベースヒットではなく、場外ホームランを打ち、日本からグローバル企業を輩出する、そんな轍を作りたいと本気で考えています。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。起業当初はただただ仲間とのモノづくりが楽しい、そんな勢いで始めたスタートアップでしたが、会社の事業フェーズや、昨今のスタートアップを取り巻く環境、そして偏ったエコシステムを見ている中で価値観が変わり、同時にエンジニア出身の起業家だからこその使命を感じるようになりました。

本記事では私なりの見解で日本からグローバルテックが生まれない理由を中心に、今後スタートアップが日本経済に与える影響を執筆しました。まだ成功をしたわけでもないのに偉い口を叩くなと思われる方もいるかも知れませんが、私はこれらの問題とスタートアップが轍を作ることで、日本経済は間違いなく再発展し、Japan As No.1になる日がまた来ると信じています。それではまた、次回の記事で👋