『モノづくり』にかける我々の想い

はじめに

この度ハイヤールーは、シリーズA 1stクローズで、3.13億円の資金を調達しました。シード、プレシリーズAラウンドと、累計調達額は5.5億円となります。本ラウンドで調達した資金は、弊社のミッションである「日本をもう一度、『モノづくり』で一番へ。」を達成するべく、既存事業への投資、組織規模の拡大、新規事業の創出のために大切に使います。

本ラウンドは、既存株主含め、新たに2社の株主を迎えました。同時に銀行融資による調達も実施しました。預かった金額は弊社に寄せられている期待に比例しています。改めて、弊社のミッションに共感いただき、期待を寄せてくださったことへ、この場を借りて感謝を申し上げます。

本記事では、弊社の創業背景と達成したい未来、そしてなぜ今回の調達は始まりでしかないのかを執筆したいと思います。また弊社では、新しい仲間を大大募集中です。もし少しでも本記事を通して興味・共感を持っていただけましたら、私のX(@kkosukeee)宛にDMいただけますと幸いです!

創業の背景

私が会社を起こすきっかけとなったのは、自身の学歴と就職活動の経験でした。最終学歴は中卒であり、中学卒業後に世界一周を経てエンジニアを志しました。英語・数学・コンピューターサイエンスを独学し、高校・大学の7年分の知識を埋めるために、極限まで自分を追い込みました。その結果、ようやく自身でモノを作れるようになり、iOSアプリをリリースしました。

これで手に職を得たと考え就職活動を始めましたが、多くの企業は学歴や経験年数を重視し、学歴フィルタにより応募すらできない現実に直面しました。絶望していたところ、あるスタートアップ企業からスカウトを受けました。そこでは書類選考はなく、作った自作アプリのデモを行い、面接を経て無事入社が決定しました。この企業の「何ができるか」を重視した採用によって、私はエンジニアとしての道を切り開くことができました。

その後、エンジニアとしてキャリアを築く中で、頻繁に「エンジニア人材が不足している」と耳にするようになりました。一方で、私が体験したような、学歴や職歴によるフィルタが存在し、多くの才能が埋もれている事実も知っていました。この現実を変えたい、見るべきは経歴でも学歴でもなく、真のスキルという強い思いから、私は株式会社ハイヤールーを2020年12月に設立しました。

『モノづくり』にかける思い

我々は、「Japan as No.1, Again 日本をもう一度、『モノづくり』で一番に。」というミッションを掲げています。実はこのミッションには2つのメッセージがあり、社内ではよく表ミッションと裏ミッションと言っています。個人的には裏ミッションに対する思いに熱い思いがあり、よく社内ではミッションについて語ることはあるのですが、社外には主に表ミッションしか語っていません。

Japan as No.1

日本経済は戦後、高度経済成長期を迎え急成長し、一時は「Japan as No.1」というタイトルの本も出版され、今では想像できませんが、米国が日本経済を分析し、参考にしていた時代がありました。文字通り、「日本が一番の時代」があったのです。

その日本経済を支えたのが当時の製造業、まさに『モノづくり』であり、日本は高品質のモノを安く製造できる力において、群を抜いていました。あのインテルですら、元々の主軸事業であるメモリ事業をピボット(事業転換)に追い込んだのは日本企業のメモリ事業進出であったと、インテル元CEOのアンドリューグローブ著、「パラノイアだけが生き残る」に書かれています。

1980年代半ばに、日本の半導体メーカーがわれわれに戦略転換点をもたらした。彼らの圧倒的な力のため、われわれはメモリーから撤退し、まだ比較的新しい分野だったマイクロプロセッサーに進出せざるを得なくなった。

首都高速や新幹線、東京タワー等、日本のシンボルや社会インフラ等も高度経済成長に作られ、我々はそのようなインフラなしではもはや生活ができません。今の経済大国日本を築いたのはそんな戦後の高度経済成長期であり、その基盤にはモノづくりがありました。

失われた30年

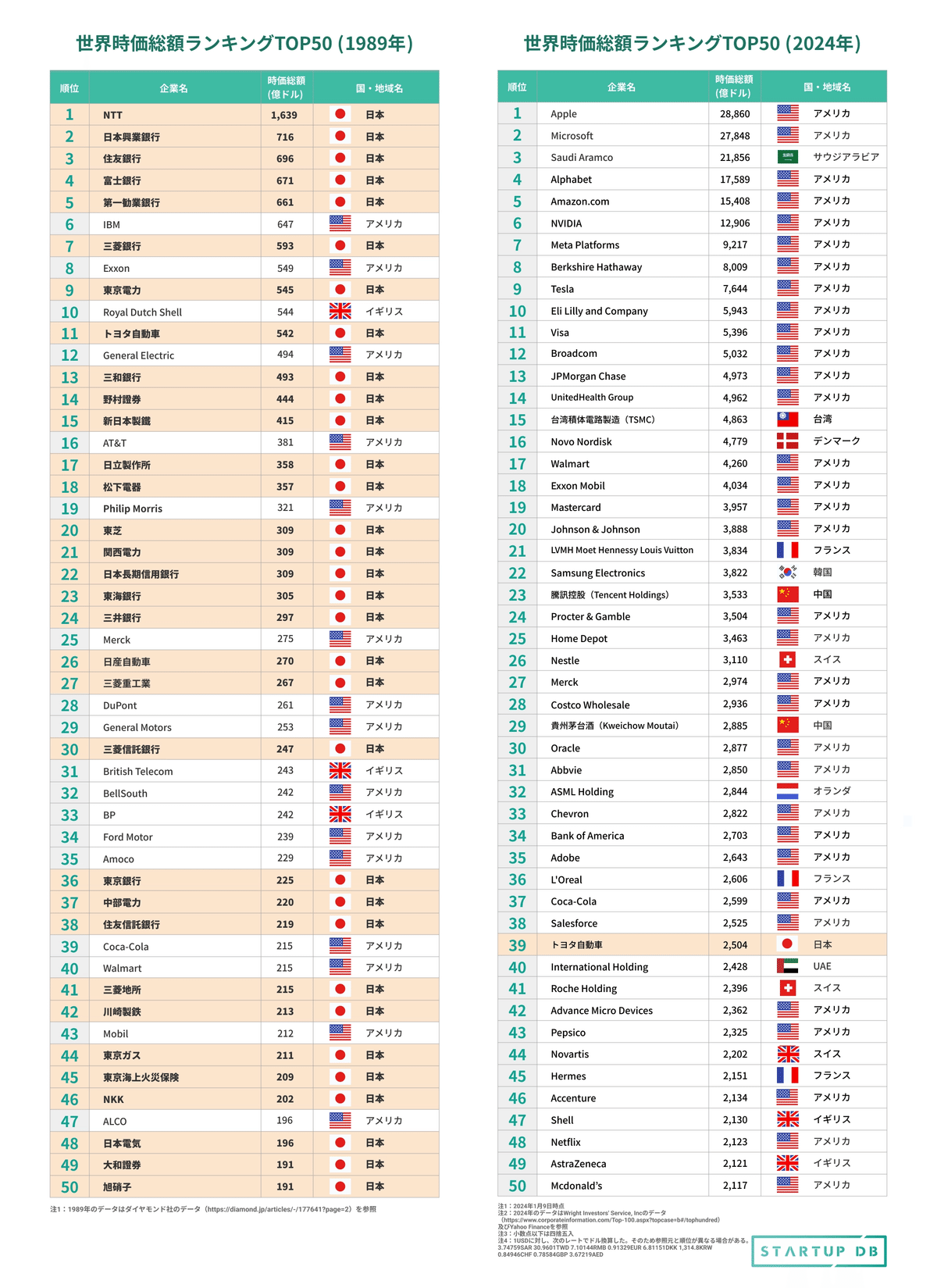

さて、時代は平成元年、Japan as No.1の名の通り、世界時価総額ランキングのTOP50のなんと過半数以上を日本企業が占めていました。その30年後、平成という時代も幕を終え、令和の時代を迎えました。そんな30年後の平成31年の時価総額ランキングは以下の通りで、なんとTOP50に日本企業の名は一社のみ、トヨタ自動車が43位にかろうじてランクインとなりました。

この30年を「失われた30年」といい、バブル崩壊から平成の幕が降りるまでの30年を指します。この30年の間でもはやJapan as No.1ではなくなり、米国、中国といった経済大国との大きな差をつけられてしまいました。

バブル崩壊の1990年代中頃、新たにインターネットが急速に普及し、Google(1998年設立)やAmazon(1994年設立)といった新興テクノロジー企業が急速に成長し、あっと言う間に時価総額ランキングの上位にランクインしました。アップル、マイクロソフトといった企業もテクノロジー企業として米国経済を牽引し、時価総額ランキングではTOP1,2となっています。

上記が顕著に現れていることから、平成31年の時価総額ランキングTOP10の企業の過半数以上の企業がテクノロジー企業が占めており、平成元年の通信・金融業界から、モノづくりの舞台はテクノロジーに移り変わったことは時価総額ランキングからも顕著にわかります。

同じ1990年代に創業した日本のテクノロジー企業としては、DeNA(1999年設立)、楽天(1997年設立)、サイバーエージェント(1998年設立)等の企業が該当しますが、それらの企業は時価総額ランキングTOP50には名を連ねていません。このことから、グローバル規模で成功したテクノロジー企業はまだ日本から生まれていない事がわかります。

現代の『モノづくり』の担い手

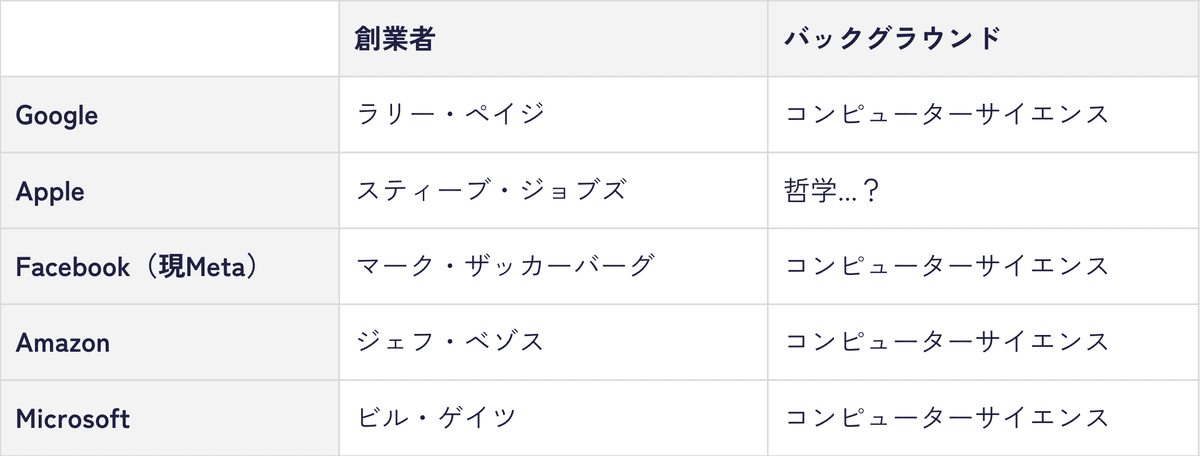

日本経済を支えた製造業のモノづくりの担い手は現場作業員、工場員でした。ではテクノロジー時代のモノづくりの担い手は誰でしょう?それはソフトウェアエンジニア(以後エンジニア)です。GoogleやFacebookがわかりやすい例ですが、創業者も根っからのエンジニアで、モノづくり好きの延長線上で会社ができ、その後急速に成長し、国境を超え、後にビッグテック企業と言われるまでになりました。

それらビッグテックと言われるテクノロジー企業の代表に共通しているバックグラウンド、それはアップルを除く(共同創設者のウォズニアックは根っからのエンジニア)全ての企業の代表はコンピューターサイエンスを専攻しており、いずれもテクノロジストであったことがわかります。上記の時価総額ランキングに名を連ねていませんが、Tesla, SpaceX代表のイーロン・マスクやNetflix代表のリードヘイスティングスも同様にコンピューターサイエンスの専攻でした。

モノづくりのバックグラウンドを持つ起業家が起こした会社のコアコンピタンスはもちろんモノづくりであり、大きな差別化の要素にソフトウェアがありました。Googleの例はわかりやすく、創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンはマーケットに存在していた検索エンジンがどれも納得いかないということで、新たにページランクというアルゴリズムを発明し、Googleの初期の成長を支えていました。

日本でも時代を遡ると、本田技研工業の創設者 本田宗一郎氏や、京セラの創設者 稲盛和夫氏等、当時のモノづくりに精通した経営者が、今でも日本経済に大きく貢献するような偉大な会社を設立していました。このことからも、今後の日本経済を考えると、現代のモノづくりに精通している経営者が時代と国境を超える偉大な企業を作らなければいけないと私は感じます。そうしないと、いわゆるZ世代の我々は、過去の遺産を食いつぶしてしまいます。

『モノづくり』の鍵

さて、そんなモノづくりの鍵を握るのは経営者だけではありません。実際にモノづくりを行うのは、エンジニアであり、そんなエンジニアの力を最大限に引き出す必要があります。そしてエンジニアの力を最大限に引き出すためには、強いエンジニアリング組織の構築が必須です。

私はこれまで、DeNA、メルカリといったいわゆるメガベンチャーでキャリアを積みました。それらの強いエンジニアリング組織を持つ企業に共通して点は大きく3つ:

テック企業として認知があり、質の高い母集団の形成ができていて

一貫した選考プロセスで自社に合った人材を見極めることができ

人事評価を通して、継続的な能力開発・育成を行うことが出来る

という点でした。今後次世代のモノづくりを担う企業を日本から生み出すためには、上記の点をより経営層が重要視することは必須だと思います。つまり、モノづくりの力を向上させるには、モノづくりを担うエンジニアの力を最大限に引き出す必要がある。そしてエンジニアの力を最大限に引き出すためには、採用から育成まで、組織構築に必要なプロセスに投資をする必要があるということです。

我々ハイヤールーは、エンジニアリング組織を構築するプラットフォームを構築します。エンジニアリング組織プラットフォームとは、採用から育成まで一気通貫に行う基盤を指しています。

このプラットフォームを通して、企業が抱える人材不足の課題や、期待値と実績のズレにより生じる採用ミスマッチの課題、更に採用後の人材に対する、継続的な能力開発等の組織課題を解決します。

そうすることで、企業がエンジニア組織を構築する際に抱える大きな課題である、採用課題と組織課題を解決し、日本のエンジニアリング力を底上げします。そうすることで我々のミッションである、日本がもう一度、『モノづくり』で一番になる未来があると我々は信じています。

我々の存在意義

弊社のミッションにはもう一つのミッション(通称:裏ミッション)があります。この裏ミッションとは、エンジニア起業家をもっと増やしたいという、代表の私自身の強い思いです。すぐに達成できることではないかもしれませんが、せめてもっと、エンジニアにとって『起業』という選択肢が気軽に、そして身近になってほしいという、私なりの思いがあります。

前述の通り、海外では、ビッグテックを筆頭に、エンジニア出身、またはプロダクトバックグランドがある経営者が起こした会社がたくさんあり、日々世界を変えています。最近だとOpenAIもその一つです。一方日本ではエンジニア出身の経営者が大成したという事例はまだまだ多くありませんし、まだまだエンジニアにとって挑戦するのに最適な環境とは言えません。エンジニア自身もそうですが、エコシステムが変わる必要があると考えています。

日本は二周目に強い国です。例えば製造業において、車を発明したのはフランスですし、車を民主化したのはアメリカのフォード社です。日本ではありません。ですがその後、トヨタ等の日本企業が、高品質・低価格帯の車を次々開発し、自動車業界全体を牽引する存在になりました。前述の半導体の話にも共通する話(発明はアメリカ)で、Invention(発明)より、Innovation(革新)に強い国なのです。そして同じことがインターネットにおいても起きると私は思っています。

私は日本が大好きです。エンジニアという職を愛しています。そして我々ハイヤールーはモノづくりの集団です。かつて前人未到の、1マイル4分の壁をロジャー・バニスターが超え、その後次々と記録更新がされ続けたのと同じように、日本においても、エンジニア出身の作った会社が大成功することで、轍を作り、その轍をたどりエンジニア出身の起業家がもっともっと増えると考えます。そしてその轍を作るのは、モノづくりの集団である我々ハイヤールーです。まだまだ遠い未来かもしれませんが、そんな思いが弊社のミッションの裏側には隠されています。

現在地とこれから

壮大なミッションとビジョンを掲げている弊社ですが、到達したいゴールから逆算すると、まだまだ山の二合目あたりでしょうか。山頂には程遠く、プラットフォームと呼ぶにも、プロダクトはまだ一つしかありません。会社の設立から早4年が経ち、これから5年目に差し掛かるところです。いつまでもアーリースタートアップという甘えも聞かないフェーズです。

ハイヤールーは、エンジニアリングカルチャーの強い、15名程の小さな会社です。ですがモノづくりにかける熱い思いは、どこの大企業よりも強い自信があります。そんなモノづくりにかける熱い思いがつけた灯火を絶やさず、革新の中心になるためには、もっとたくさんの人の力が必要でまだまだ人が足りていないのも現状です。

2022年のコーディング試験サービスリリースから早2年、お陰様で多くの企業様に導入いただき、約150社、累計選考数4万件、売上も大台を突破しました。ですが、エンジニアリング組織プラットフォームの世界観において、これはあくまで通過点でしかありません。

2025年はハイヤールーにとって勝負の年です。既存事業のさらなる成長に加え、プラットフォーム完成のため、新しい事業のリリースも控えています。コーディング試験サービスのハイヤールーから、エンジニアリング組織プラットフォームのハイヤールーへ、革新を起こしていきます。

さいごに

私は別記事で書いた通り、世界一周の末、エンジニア職に出会い、愛するようになりました。その後起業をしたわけですが、会社を立ち上げた当初は日本からビッグテック企業を作るんだ!と意気込んでいたわけではありません。ただただ仲間と集まってモノづくりをするのが楽しかった、それが気づけば会社となり、気づけばモノづくりでこの国を盛り上げるというミッションと使命感になっていたのです。

スタートアップは大人の青春です。数年前は影も形も無い企業が、数年後に売上100億円の会社を作る、世界を変えるなんてのは正気の沙汰ではありません。ですが、同じ志を持ち、熱くなれる仲間が集まってがむしゃらに一つの目標を追いかけるとミラクルが起きるんです。Googleも、Facebookもかつてはそうでした。そうして世界は変わってきました。大人になってなにか一つにそこまで夢中になれるって素晴らしくないですか?それがスタートアップです。

私はこのミッションに人生を捧げています。そしてこのミッションを心から信じています。もし本記事を読んで、少しでも弊社のミッション、モノづくりにかける思いに共感した方がいれば、気軽に私宛にX(@kkosukeee)でDMをいただければと思います。全方位採用中です。