展覧会 #17 瑛九—まなざしのその先に― @横須賀美術館

横須賀美術館を初めて訪れました。

電車とバスを乗り継ぎ約2時間で三浦半島の東海岸沿いに建つ美術館に到着。

自然光をふんだんに取り入れたガラス張りの建物は地下ギャラリーやエントランスの吹き抜け構造により開放的な空間になっています。

建物内から一面の青い空と海が見える抜群のロケーションで、屋上の展望広場からも東京湾を一望できます。

交通アクセス(公共交通機関の場合)

京浜急行「馬堀海岸駅」

1番乗り場から京急バス「観音崎」行(須24、馬24)「ラビスタ観音崎テラス・横須賀美術館前」(約10分)下車、徒歩約2分

京浜急行「浦賀」駅

1番乗り場から京急バス「観音崎」行(浦3)終点「観音崎」(約15分)下車、徒歩約5分

JR横須賀線「横須賀駅」

3番乗り場から京急バス「観音崎」行(須24)「ラビスタ観音崎テラス・横須賀美術館前」(約35分)下車、徒歩約2分

今回の目的は企画展「瑛九 ― まなざしのその先に ―」の鑑賞。

私が瑛九(えいきゅう 本名:杉田秀夫 1911年~1960年)を知ったのは2016年に東京国立近代美術館で開催されたコレクションによる小企画展。

この時はデビュー前後の3年間(1935年~1937年 24~26歳)に焦点を絞った内容でフォトグラムとコラージュが中心の展示でした。

作品の面白さと「瑛九」という印象的なアーティスト名が心に残り、それ以来気になっている作家です。

その後も時々展覧会で作品に出会うことがあり、今年はポーラ美術館の企画展でコラージュ作品を観ています。

今回の展覧会は初期から絶筆に至るまでの油彩画を中心に、写真、銅版画やリトグラフなど各分野の作品約100点を紹介する内容となっています。

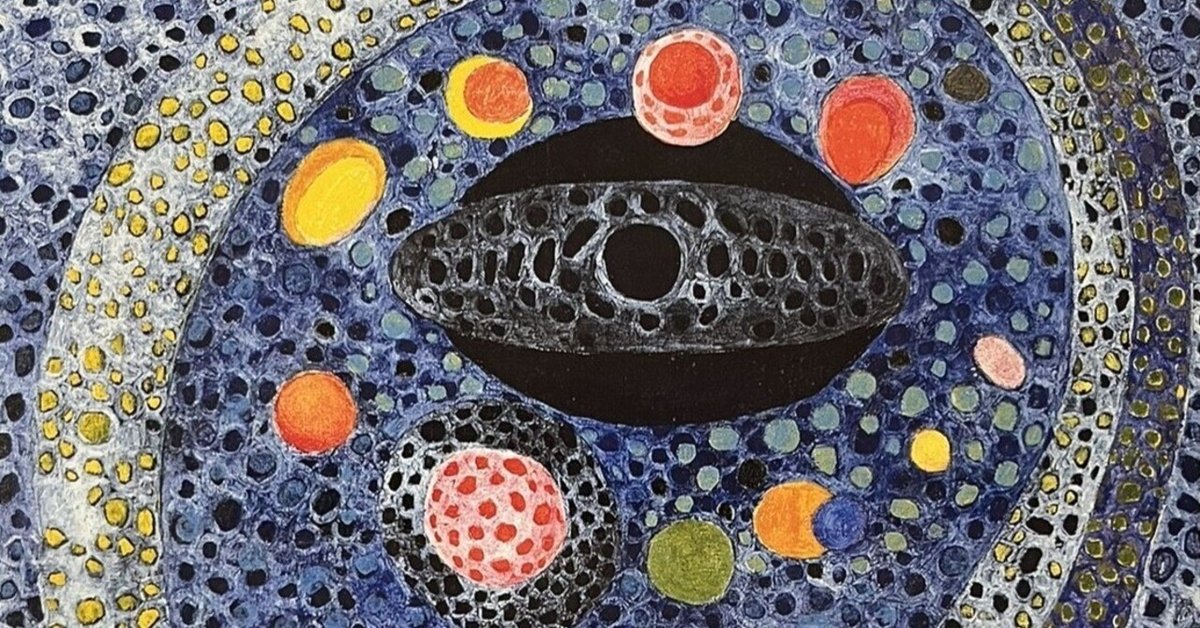

瑛九といえばフォトグラムかコラージュという私のイメージを覆すかのようにメインビジュアルは絵画作品。

展示室前に掲げられていた「瑛九を知る6の事柄」のひとつに名前の由来がありました。瑛は水晶球のことなんですね。

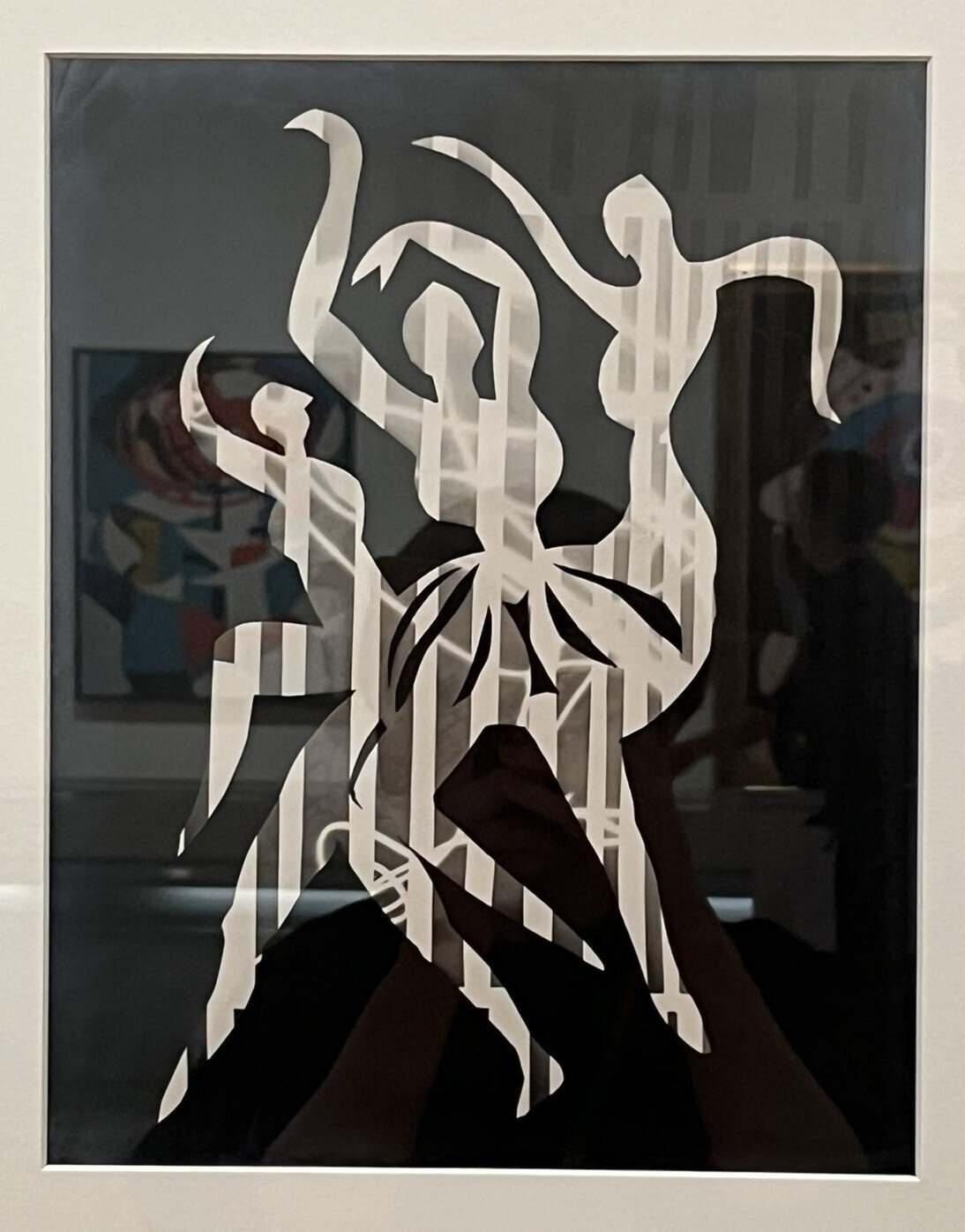

フォトグラムとコラージュ

画家を志して上京した瑛九は画家としてなかなか芽が出ない中、写真学校でフォトグラムの技法に出会いその表現の可能性に魅力を感じて制作を開始します。

そして評論家・外山卯三郎と画家・長谷川三郎にフォトグラム作品が評価されたことが転機となり、1936年にフォト・デッサン集『眠りの理由』で画壇デビューを果たします。

フォト・デッサン集『眠りの理由』はネガポジの影絵を見ているような感じで幻想的な雰囲気が漂っています。

東京国立近代美術館蔵

東京国立近代美術館

こちらはコラージュ作品。人物写真の大小さまざまなパーツが融合したインパクトのあるオブジェクトが闇の中に浮かび上がっています。

フォトグラムとコラージュの両方に共通しているのは幻想的な闇の中に浮かび上がる人物の幻影。その幻影が逆にリアルな人間の存在を思い起こさせる、そんな風に感じました。

西洋絵画の研究

1938年頃から油彩画の制作を再開させた瑛九は写実から抽象、印象派やキュビスム、シュルレアリスムまで西洋の様々な表現に取り組んでいきます。

この時期の作品は独自の画風というより西洋絵画の技法に倣った表現という印象が強いです。

1950年代の前半の油彩画はなんとなく既視感があり、私にはぎこちなく思えました。

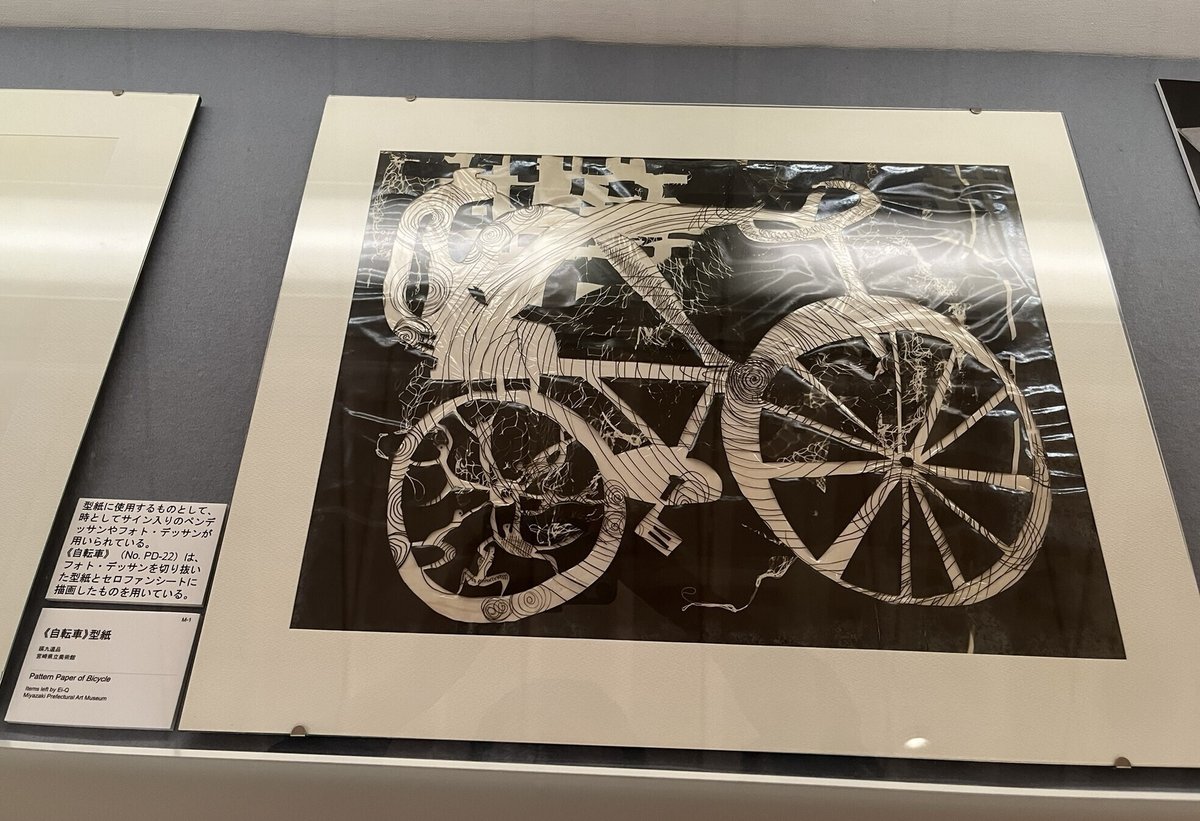

エッチング・リトグラフ、そしてフォト・デッサンの再開

1950年代に入るとエッチングとリトグラフに取り組むようになり、リトグラフについては自ら「リト病」というほど熱中したといいます。

そしてこの時期に再びフォト・デッサンを制作します。

油彩画に比べて版画の方が想像力が解放されて自由闊達に表現しているように見え、版画の技法がこの時期に瑛九が表現したかったことに合っていたのかなと思いました。

宮崎県立美術館

宮崎県立美術館

展示室2にはフォト・デッサンの制作に関する様々な資料が展示されていました。フォト・デッサン制作中の瑛九を撮影したのはなんと写真家の細江英公。

技法の解説を読んでもなかなかイメージしづらいので制作の様子や道具を見られるのは嬉しいです。

油彩画や版画の経験を取り入れたフォト・デッサンはより複雑で多層的な構成になっています。

瑛九の油彩画

1957年に集中的に制作したエアー・コンプレッサーで吹き付けを行った油彩画はフォト・デッサンで得た型紙などの手法を応用したもの。

このあたりから絵画の表現が大きく変化していくのが分かります。

1957年以降、瑛九は埼玉県浦和のアトリエで油彩画の制作に傾注していきます。

絵畫の中に突入できるかどうか、最後の冒険をこころみようとしています。

網目に覆われた画面から徐々に丸が現れ、丸の集合体で画面が構成されるようになります。

このあたりになると以前の油彩画から脱却して瑛九のスタイルが確立していきます。ここまで正直油彩はいまいちかなと思っていたのでこの展開は嬉しいです。

背景の黒とブルーの対比が綺麗

網目から丸が生まれていく途中?ミクロの生物世界を見ている感じ

丸の集合体シリーズのお気に入りは下の2点。

石をはめ込んだモザイクタイルを連想させる平面的で密度のある画面構成と背景に散らばる黄色が好きです。

こちらは丸が密集しているけれどなぜか開放的に見えて宇宙空間を連想させる。上の作品と対照的な印象を受けるのが面白いです。

そして丸が次第に密度を高めて短い筆致に変化し、最晩年には細かい点で構成された画面に昇華していきます。

49歳という短い生涯で目まぐるしい変化を遂げた画業を初期から絶筆までたどり、様々な分野の技法に取り組みながらも常に油彩画への情熱を持ち続けていたことを知りました。

フォトグラム、コラージュ、版画、油彩画のどれか一つだけ切り取って観ただけでは到底分からなかったことが、この展覧会を見て年代別に整理して理解することができました。そこが今回の大きな収穫です。

遠出して観にきた甲斐があったなと思える展覧会でした。

ACQUAMARE STANDのアイスクリーム

美術館の外にあるキッチンカー「ACQUAMARE STAND」ではパニーニなどイタリアンの軽食とドリンクやジェラートを販売しています。

9月半ばでもまだまだ暑い猛暑日の昼下がり、海を眺めながらアイスクリームを食べました。

イタリアンジェラートのさっぱり感を期待していましたが、濃厚でねっとりした口当たり。

最後までお読みいただきありがとうございました。

瑛九 ― まなざしのその先に ―

会期:2024年9月14日(土)~ 2024年11月4日(月}

観覧料:一般 1,300円 高校生・大学生・65歳以上 1,100円 中学生以下 無料