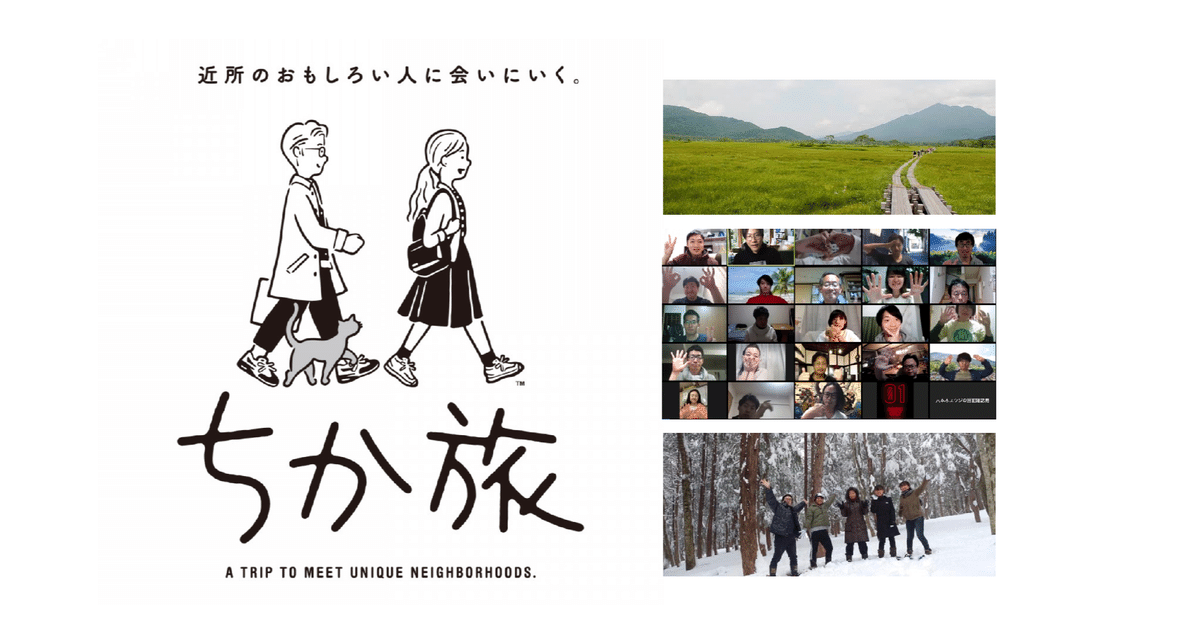

まちづくりおじさんvs若者問題|山・里・街づくりのプロに聞いたら、やさしい時間が流れた①【ちか旅オンライン】

お出かけしづらい今こそ、お家の中で旅しませんか?

ぐんまの人に会いにいくバーチャルツアー「ちか旅」。

「はやく遠くへから、ゆっくり近くへ」

オンラインのゲストハウスでまったりしてから、群馬の美しい景色の中へ。

歩いておさんぽをしながら、自分とは違う仕事をしている「ふつうの人」の人生(ライフストーリー)を聞いて、焚き火を囲むように、ゆるりとトークセッションします。

「おでかけできない」「家や職場だけだと、息が詰まる」「本当の気持ちを話せる場所がない」「一方的に、YouTubeやNetflixを浴びつづけるのに疲れた」。そんな声に応えて、続けています。

「気づいたら、つながって学べる遊び」としてお役に立てば幸いです。

今回の集合写真!

地域でのオトナvs若者問題?

とある就職活動中の学生さんからこんな声が上がりました。

大人は、若者を自分の利害のために利用していることがあるじゃないですかあ!

そんな言葉が聞かれたとき、大人が腕を組み、参加した若者がウンウンと頷く。今回のちか旅では、そんなシビれる場面がありました。

さてなぜ今回そんな展開になったのでしょうか。

その呼び水となっていただいたのが、今回のストーリーテラーでした。

今回の語り手

六本木ユウジ|フランスパリ市、群馬県前橋市+北毛地域

たいへん失礼かつ語弊だけしかない言い方をしておくと、六本木さんは「まちづくりおじさん」です。

そしてすぐさま訂正しますと、六本木さんは、中山間地域で、いわゆる「地域コーディネーター」的なはたらきをされている、私が尊敬する地元の先輩です。多様な関係者、異なる人と人の間に立つ素養というのは、今後、ますます問われてくるように思い、彼のストーリーを伺いたいと思いました。

そんな、六本木さんのお話のあらすじがこちらです。

尾瀬の山小屋で育つ

群馬県北部にある、片品村で幼少期を過ごしました。家業が尾瀬の山小屋だったので。プロジェクトデザイナーとして活動しており、ライフワークは地域の活性化。過疎・超少子高齢化である片品村は、その最前線です。

青年期、片品村と前橋で暮らしていたが、それが嫌だった。群馬ダサいな、出たいな……と思って東京で暮らしていたことも。それでも、手応えを感じられなかった。何かが、思っていたのと違う。。

一路パリへ

そこで、思い切って国を変えてみようと、英語もフランス語も全く喋れない状態でフランスに赴きました。およそ3年間、「パリピ」になりました。

多文化の国で、自分のアイデンティティについて考えざるを得ませんでした。いろいろな国・立場の人と話す中で「お前、誰だ」「日本から来たユウジだよ」「日本のどこだ」「群馬だ」「群馬には何があるんだ」「・・・・」という。それで、おもしろいと思ってもらえない。

「単なる情報」しか話せない自分に直面しました。自分なりに受け取って、自分なりに表現するまでに落とし込んだ話ができなかったんです。

自分が空っぽだったことに気づいて、0才からやりなおすつもりで群馬に戻ってきました。

元・パリピの六本木さん

失ってはいけないもの

そこで、さまざまなまちづくり活動に、プレイヤーとして参加していきました。

いつしか傲慢になって、自分のキャパを超えたことをし始めたように思います。

文化を切り口に、大きなイベントをしました。集客や規模は大きくなって、「成功」をおさめました。でも、その時に、お金、気持ちなどを使い果たしてしまったんです。

何より使い果たしてはいけないもの・・・友だちというか、『信用』を失ってしまった。自分の手元に何の残っていなくて、一ヶ月くらい引きこもってしまったんです。

自分のためにしかしていなかった

そこから細い糸を辿って、大学講師となったり、プロジェクトでも学生の後方支援に回ることなどを通じて、自分の活かし方を学んできました。

そうして、これまでの失敗のもとに気づいていきました。それは、「私は、地域の活性化を、自分のためにしかしていなかった」ということです。

思えば、大人の自己実現のために、地域で若者たちが消費されていたり、次世代へとバトンが回っていないと見えることが、あります。

六本木流「オトナ論」

まるで乾電池のように「使い捨て」をするのでは、若者が地域に、根付くことをさせないようにしているようなものです。むしろ、「根伐り」ですよね。

地域が元気になるためには、大人がいいと思うことを「やらせる」また「やってあげる」のでは、いけないと思います。若者本人が、自分で考えて、自分らしく活躍できることが必要です。

大人は「環境になる」、若者が活躍するためのインフラになるということが大切なのではないでしょうか。具体的には、したいことをしてみる学びの機会をつくったり、(大人の手柄だけではなく若者本人の)実績をつくって差し上げたりするなどです。

当日はもっとたくさんのお話がありましたが、テキストではここまで。(後半で改めて少し紹介します)

そして話し合いの幕が上がった・・

六本木さんがこのようにステキな問題提起をしてくださったところで、さまざまな世代の24人の旅トークが始まりました。

毎度、ちか旅のおもしろいのはこのパートです。いくつもの視点がまざり合わさる、答えのない話し合い。

すべてをここに残すことはできないのですが、一部シェアします。ぜひ場面を想像しながら、多様な響きを楽しんでください。

つづきは後編で

今回もお読みいただきありがとうございました。

次回のちか旅(2020.5.16)のお申し込み・詳細はこちらから

いいなと思ったら応援しよう!