技術と美学を盛り合わせたペルーの古代テキスタイル

ティシオ・エスコバルの文献を紹介した記事の冒頭に、先住民のアートに詳しいクラスメート、サラの話をした。私たちはコロナで外出できなくなっていたころ、他のクラスメートも誘ってZoom女子会をしていた。話題は修論の話になり、そこでサラにテキスタイルについて教えてもらうと盛り上がった。翌週、Zoom越しにサラはプレ・コロン時代のテキスタイル文化について教えてくれた。その話が本当に面白かったので、紹介していきたいと思う。

今回の記事の内容はサラのパワポと知識をお借りしています。

サラ・ライオン(Sarah Lyon)

美術史家。ペルーのクスコ地域を中心としたアンデス圏のテキスタイルを専門とする。北米Williams Collegeで美術史とラテンアメリカ中心の国際関係学を専攻(BA取得)。ペルーのCentro de Textiles Tradicionales del Cusco (CTTC)の教育部コーディネーターとして数年働き、現在は委員として同団体に携わっている。

現在、アンディナ・シモン・ボリバル大学院エクアドル校の修士課程に在籍。文化学学科、文化政策専攻。参加型アクションリサーチを通して、クスコのケチュア先住民コミュニティーの織工の知的財産や集団的権利への侵害、文化の盗用について研究を進めている。

プレ・コロン文明にとってのテキスタイルとは

はじめに強調すべきことは、プレ・コロン時代(コロンブスがアメリカ大陸に辿り着く前までの時代)において、テキスタイル(織物や反物)はとても重要なものであった。研究によると、プレ・コロン文明では、テキスタイルの生産技術がどの工芸技術よりも先に発展し、それは陶器よりも1000年前から存在していた。そこは、陶器が先に発展したメソポタミア、地中海文明、アジアの古代文明と大きく異なる点である。その証拠の一つに、プレ・コロン文明の陶器を見ると、テキスタイルのデザインとよく似ていることがわかる。なぜテキスタイルのデザインを陶器に応用したのかがわかるかというと、テキスタイルは平面で正方形や長方形の形の中にデザインが収められているのに対して、陶器は立体的で曲線があるにも関わらず、デザインが平面的で直線使いが目立つからである。

El Centro de Textil Tradicionales de Cusco (クスコ伝統織物センター)という非営利団体が1996年に設立され、伝統的な織物生産と職人を支援している。最初はチンチェロという先住民コミュニティーだけが参加していたが、活動が拡大し、今では10ヵ所の先住民コミュニティーに支援が広がっている。10ヵ所のコミュニティーにはそれぞれ特有の伝統テキスタイル技術がありその技術やデザインが持続的に引き継がれることを目標とした活動である。

ペルーの首都リマには、プレ・コロン時代のテキスタイルを所蔵、展示する「アマノ博物館」(Amano, Museo Textil Precolombino)がある。リマを訪れる際は行ってみたい場所の一つである。ちなみに、スペイン語で「ア・マノ」は「手作業」という意味なので、この博物館の名前も手作業で生産された古代テキスタイルにちなんでついているのかと思うと、実は違うのである。天野さんという日本人の方が創立した博物館だからアマノ博物館らしい。ホームページの日本語文にも「天野プレコロンビアン織物博物館」とある。へ〜。

インカ帝国時代までの略年表

シャヴィン(紀元前1200〜400)

シャヴィン時代は布の上に塗料で模様などが描かれているのが特徴である。確認されているだけで70〜80色の色彩が存在した。この時代のテキスタイルは次に来るパラカスとナスカ文化に大きな影響を与える。

パラカス(紀元前700〜西暦200)

シャヴィン文化に影響を受けたパラカス文化は刺繍が有名だ。パラカスの人々は世界で二番目に乾燥している砂漠とも言われるイカ砂漠に住んでいた。そのためアンデス山脈から水を引く高度な灌漑システムを発展させていた。この砂漠の乾燥した気候のおかげでこの時代のテキスタイルは非常に良い保存状態で発見された。

写真でわかる様に、非常に細かい刺繍を手縫いしていた。さらには「3D刺繍」と呼ばれる立体的な刺繍も行っていた。そのテクニックで仕上げられた一番大きな布が「ヨーテボリの外套(がいとう)」である。次の写真が実物である。(全体と一部拡大)

ヨーテボリはスエーデンの街の名前である。なぜ「ヨーテボリの外套」かと言うと、1920〜30年の間、イカ砂漠の遺跡発掘現場でたくさんのプレ・コロン時代のテキスタイルが発掘された。それを狙って泥棒たちが発掘物を盗み、ブラック・マーケットで売り払った。そこで当時のスエーデン大使が大量に購入し、スエーデンに持ち帰った。それは長い間知られていなかったが、21世紀に入って、スエーデンのヨーテボリ美術館がこれら文化遺物を「パラカス:盗まれた世界」と題された展覧会で公開した。ペルー政府がこれに気付き、返還を求めた。三回に分けて返還する合意の下、返還プロセスが始まった。2021年に最後の返還が行われる予定である。

クスコ伝統織物センターは、2年かけてこの「3D刺繍」を再現することに成功した。

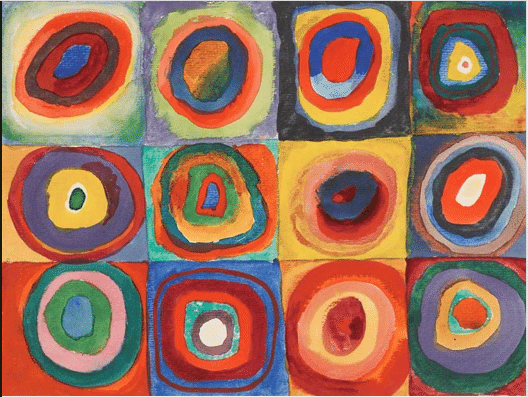

また、パラカス文化はデザイン性の高いパイオニアだった。この時代のデザインに魅了された20世紀の芸術家もたくさんいた。その一人がワシリー・カンディンスキーである。次の画像を比べてみよう。上がパラカス文化の織物。下がワシリー・カンディンスキーの水彩画である。

カンディンスキーがパラカスのデザインに感銘を受けていたことがわかるだろう。この様に、パラカス文化は色彩感覚や幾何学的なデザインに長けていた。

ナスカ(100年〜800年)

この時代の遺物はパラカス時代のものと間違われることが多い。特に、パラカスから継承した3D刺繍をさらに高度に発展させていることから、似ている点がたくさんある。この時代の人々は魚のほねやサボテンのトゲを使って刺繍を施していた。これら織物は、美術館では虫眼鏡などと一緒に展示されていて、虫眼鏡越しでなければわからないぐらいディテールが超極細の仕上がりになっている。

ナスカ文化は南米で初めて「絞り染め」を行った。次の画像を見ればわかるが、絞り染めといっても、タイダイの様な大雑把な染め方ではなく、染め方もかなり凝って、意図的なデザインに仕上げていたからすごい。全体的に古代南米の人々は凝り性な民族性だったのかと想像してしまうほどそれぞれの技術を極めている。

ワリ(600年〜1200年)

パラカスとナスカ文化を引き継いだワリ文化は、チチカカ胡周辺で暮らしていたティアワナコ文化と同時代を生きた人々である。

ワリ文化はタペストリーを極めた熟練者たちだった。ワリ文化の幾何学的抽象デザインはドイツのバウハウスに影響を与えた。繊細でデザイン性の高い「ウンク」と言うチュニックをたくさん生み出した。(下:ウンクの例)

また、ワリ文化のシャーマンが使っていたと言われている帽子も残っている。四角い形をして、4点の角があるのが特徴である。こうした立体物も作る様になるほど技術が発展していったのがわかる。

シムー(1000年〜1200年)

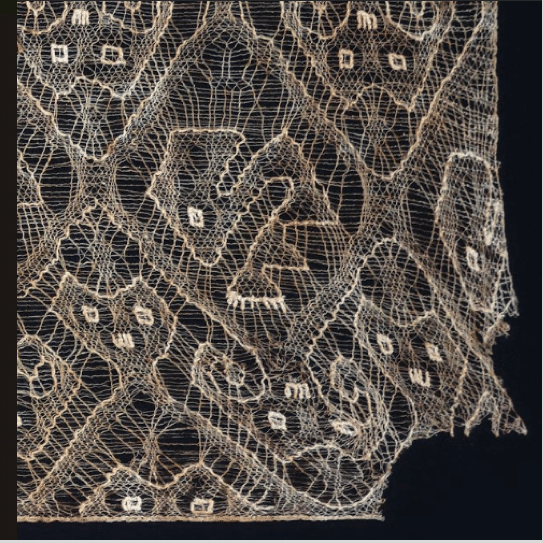

ペルーのコスタ(海沿い)に住んでいたシムー文化は地域で馴染みのある動物、ペリカン、魚、サルなどをモチーフにして袖のついたウンクを生産していたことが特徴である。また、メッシュのような編み方を独自で開発した。下の画像はペリカン模様のメッシュ編みテキスタイルである。

メッシュの編み方がさらに進化し、綿糸を使用したガーゼやシフォンのような布を開発していた。それが想像を超える完成度と繊細さである。

↑これが手織りだから本当に驚きだ。

他にも金銀を使ったアップリケがついたウンクも生産していた。しかし、当時の人々にとって、金銀自体に価値はなかった。あくまでその輝きがデコレーションに適していたという理由で使われていた。テキスタイルに価値を与えるのは技術の高さ、ディテールの難易度といった要素だった。

(下:金のアップリケを施したウンク)

また、コスタには鮮やかな色の羽を持った鳥が多く生息していたので、野鳥の羽を使ったウンクも生産していた。

確信は持てないが、考古学研究によると、シムーの人々は鳥の羽を採取するため、野鳥を捉えてエサを変え、羽の色を変化させていた形跡がある。また、羽や綿はコスタで取れる材料であるが、いろんな場所で使われていたのが発掘されている。そして、シエラ(山岳地帯)で生産していたアルパカやリャマの毛糸、セルバ(熱帯雨林)で取れる植物繊維などの材料がコスタでも使用されていたことが発見されたことから、三地帯の間で材料の貿易ネットワークがあったと推測される。

シムー文化の織物によくでてくるこのデザイン(画像内の赤い四角で囲われている部分)は海の波を表していて、今でもクスコのテキスタイルでも使われているモチーフである。

シャンカイ(1200年〜1470年)

シャンカイ文化はインカ帝国が急成長する直前まで存在した文化である。のちにインカ帝国の支配下になるが、シャンカイのテキスタイルがあまりに高品質で高精度であったため、その技術や文化が評価され、インカ帝国公認の文化となった。

シムー文化の後継者であるシャンカイ文化はガーゼ織をさらに極めた。その例がこちら:

画像から伺えるように、シャンカイよりもさらに繊細な仕上がりになっている。インカ帝国がその素晴らしさに圧倒されるのもわかる。

他にも、シャンカイはこのような具象的な絵柄も多く取り入れていた。こちらは人間をモチーフにした柄であるが、他にもピューマなどの動物も人気のモチーフだった。

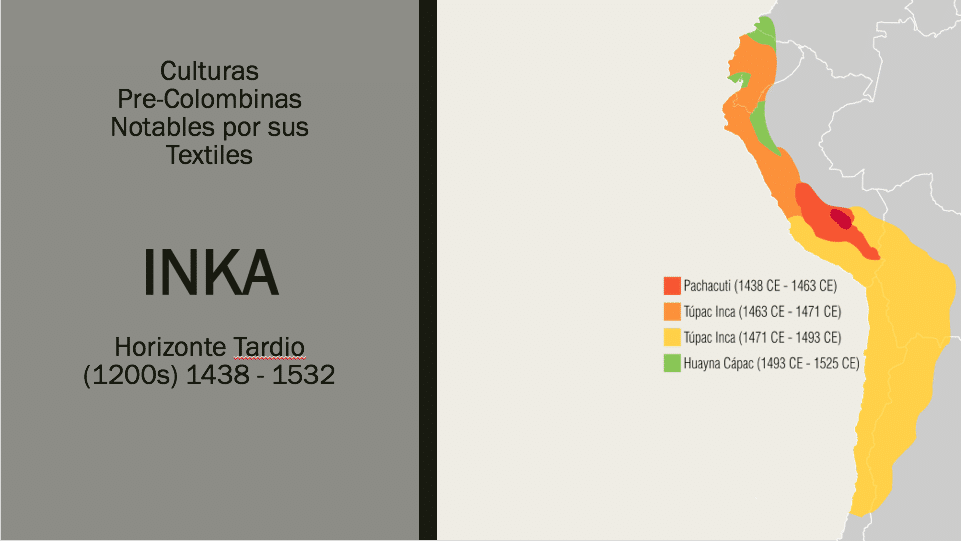

インカ帝国(〜1532)

インカ帝国はとても有名な古代文明としてその名を知らしめているが、ふっと湧いて出てきたのではなく、上記で紹介したような、様々なプレ・コロン文化、全ての後継者である。

そんなインカ帝国のテキスタイルを少し紹介しよう。

こちらはインカ帝国の兵隊のウンク。デザインとしてはシンプルである。

他にもエリート層や司祭だけが着ることの許された「トカプ」と言うタイプのウンクもあった。トカプは四角の中に絵柄やデザインが入っていることを示す。こちらがその一例である:

トカプ仕様のウンクの中で一番保存状態が良く、有名なのは現在ワシントンDCの美術館に所蔵されている。こちらがそのトカプ仕様のウンクである:

たくさんの絵柄があるのがわかるだろう。そして、よく見ると、四角の中には、他のウンクの模様が隠れている。青い四角で囲われている模様に注目してほしい。左から、兵隊のウンク模様、エリートのウンク模様、そしてワリ文化で頻繁に使われていた山の模様も入っている。

ウンクのデザインは文字として解釈すべきなのか、ただのデザインなのか、正体は未だ不明であり、常に議論の中心にある。謎に包まれているのがウンクの記号である。

インカ帝国時代のテキスタイル文化

「キプス」と言う数字で表せるあらゆる情報を記録したプレ・コロン時代の書物がある。キプスに記された当時の国勢調査を見ると、そこには人口についての記録があるが、その記録がテキスタイルの重要さを語っている。まず最初に人間の数が記録されているが、その次にテキスタイル生産に必要な繊維を生み出す動物(アルパカ、リャマ、ビクーニャ等)の数がくる。その次に記録されているのがテキスタイルの数である。そのあとに、その年の食物の収穫量や金銀の発掘量が記されている。この順位が示すように、テキスタイルとその生産はプレ・コロン時代にとって、食物や金銀財宝よりも重宝されるものであった。

テキスタイルは識別システムとしても機能していた。インカ帝国は、新しい地域を征服すると、その民衆の貴族やエリート層の人々とテキスタイルを交換した。そして、インカ帝国の使いや権力者がその地域を視察などで訪れる際は交換された現地のテキスタイルを着用して訪れた。地域や民族によってスタイルが違ったテキスタイルはインカ帝国にとって広大な帝国を管理する識別システムとしてとても便利だった。

テキスタイルの生産

実はインカ帝国では、ウンクなどは一度しか使用しなかった。同じウンクを二度着用することはなく、一度使ったら燃やしていた。そのため、その需要に間に合う生産量を保つシステムを確立していた。

帝国のあちこちにはアクジャワシー(Acllawasi)という、帝国が設置し、管理する、いわゆる「国営」の生産所がたくさんあった。そこには選りすぐりの美女が送られ、アクジャクナ(akllakuna)と呼ばれる肩書きの下、インカ人、貴族、宗教に使う布や司祭が着用する儀式用の外套などを生産していた。そこではテキスタイルだけではなく、チチャという発酵した飲み物も生産していた。そこで働く女性は織物だけではなく、チチャ作りのエキスパートでもあった。

しかし女性だけがテキスタイル職人になっていたわけではない。男性の職人もたくさん存在し、コンピカマヨック(qompi-kamayoq)と呼ばれていた。コンピは「最も繊細なテキスタイル」という意味で、「マヨック」は「師」なので、コンピカマヨックは高度な技術で繊細なテキスタイルを生産している師匠たち、というわけだ。インカ帝国文化でのジェンダーとテキスタイルの関係性は未だに議論され続けており、全てに関してはっきりとはわかってはいないが、一つわかっていることは、ここでは織物生産は必ずしも「女性的な」仕事ではなかったことだ。多少女性の存在や関わりが強かったようではあるが、西洋社会ほど織物が極端に「女性的」「女性の仕事」という概念はなかった。

西洋圏の研究者はプレ・コロン時代においてのテキスタイルの重要性を軽視している傾向があり、「テキスタイル/織物=女性の仕事」というジェンダーの固定概念があるため、社会的に「下」と見られる女性が携わるテキスタイルは「芸術」ではなく「工芸」とカテゴライズする。実際には、当時の暮らしの中でテキスタイルは「工芸」としてだけではなく、貨幣価値があり、アイデンティティーを可視化する道具であり、もちろん芸術でもあった。

生産所ではインカ帝国によって生産工程やデザインなどが厳重に管理されていた。インカ帝国がスペインの侵略者に征服され、植民地時代に移る間、インカ帝国は以前のように生産所を管理しきれなくなった。そのため、人々は、新しい植民地支配の中で少しでも自分の地位を上げるため、本来は貴族やエリート層だけに許されたデザインや形を少しづつ(勝手に)使い始め、新しい統制の中で身分を誤魔化そうとした。このため、インカ時代からスペインの植民地時代に変わる時期のテキスタイルはデザインが統一されておらず、混ざり合っているため、研究者や専門家でも解読しにくいのである。また、ピューマなどネコ科の動物をモチーフにしたデザインなどは、時にスペイン勢に媚びて、スペイン王室の家紋(と呼ぶのだろうか?)にもあるライオンに似せたりしていた。こうしてインカ人たちは植民地支配の中で少しでも優位な立場に登ろうとした。

これまでは「ウンク」という男性用の衣類の話が中心だった。それは、当時の社会を知るには男性について研究することが前提とされていること(女性は社会的な貢献や責任はなかったという固定概念)のため、流通している情報が主に男性についてであるからだ。

しかし、女性についての研究も進められ、わかっていることもある。男性のウンクに対して、女性はアクスという着物を着ていた。アクスは一枚布を体に巻き付け、二つの金具で留めていた。こちらの画像は参考だが、残念ながら、巻き方が間違っているらしい。アクスの縞模様はいつも横向きになっているべきで、こちらの画像では縦向きに巻かれている。

ウンクもそうだが、プレ・コロン時代の服は布を切ったり縫い合わせることは一切しなかった。それは、織物は神聖なものであったため、切ったり縫ったりは織物への冒涜だという考えからだった。また、そのため服の形も人間の体型に合わせていないのが特徴である。

余談

赤・白・黄色・緑・紫は司祭や儀式のため生贄として捧げられる人間が着用する服に使われていた色である。儀式は山の頂上など、気温が低く積雪がある場所で行われたため、生贄だった人間のミイラは驚くほど良い保存状態で発見されることが多い。

発見された中でも特に保存状態がよかったミイラは「フアニータ」というニックネームがつけられた。フアニータは1990年代に発見され、発掘史上最も保存状態の良いミイラとして知られている。どれだけ保存状態がよかったかというと、腸内の物質も調査でき、捧げられる前に摂った最後の食事を特定できるほどよかったらしい。彼女は捧げられる時点で12-14歳だったと推定されている。着ていた服のレプリカが上のアクスの画像である。

読者のことを考えて、ここに直接画像は貼らないが、実物に興味のある方は「Inca Momia Juanita」で検索してみてください。