スランプの話

スランプだったことはありますか?と聞かれました。

あります。デジタルで制作するようになってからはないのですが、油彩で描いていた頃はなんとなくいつもスランプだったような気がしないでもないです。とはいえ、仕事の依頼があれば描いていましたので、決定的に絵が描けなくなったということは無いです。

ただ、その頃のある時期、何を描いても自分の絵がつまらないように思えて悩んでいました。油彩という画材が真面目すぎて、重いからいけないのではないか、別の技法を試したらよいのではないか。そういうふうに思って試行錯誤していました。

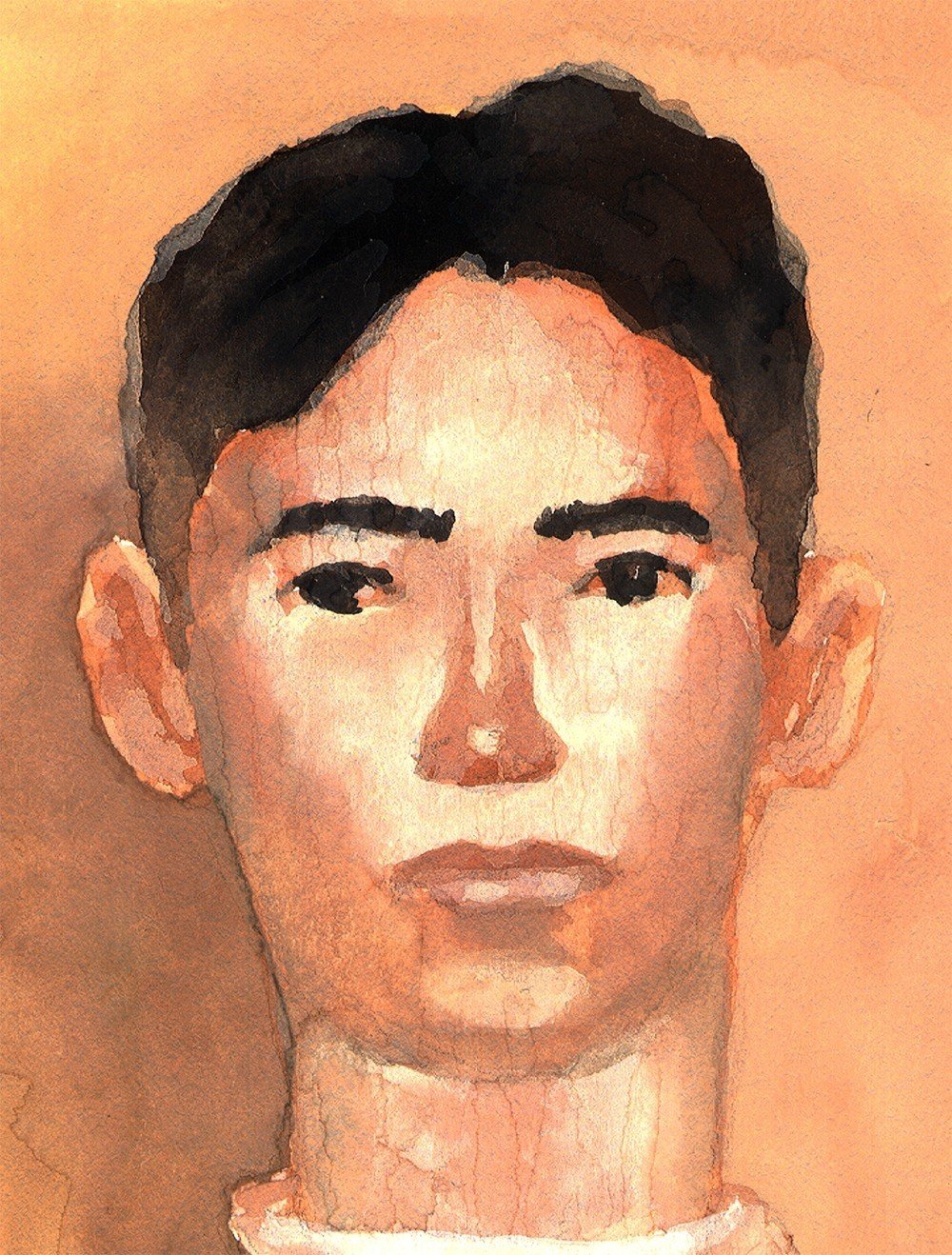

このときは主に色々なやり方で顔を描くことを研究していました。

これらは今でもけっこう気に入っている描き方なのですが、あえてガッシュで(アクリル・ガッシュではなく)透明水彩のように薄い層を重ねていました。そしてかなり滲みの跡を強調したような雰囲気に仕上げてます。そのために一旦乾いてから部分的に水を垂らして滲みの跡を作ってたりしました。

これらはリキテックスを、やはり透明水彩のように薄く重ねて描いたものです。ガッシュとは少し違う雰囲気になってます。

これはリキテックスですが、ドライブラシ的な描き方。

こちらはリキテックスで下塗りをした後に油彩。

それでこれは普通に油彩で描いたものです。油彩になると一気に絵の具の厚みが出てきます。これが良いところであり、重く見えるところでもあります。いずれも頭の大きさが5センチから10センチくらいの絵です。

あと、色の研究もけっこうやってまして、色のフィルターをかけたような感じをどうにかして再現できないかと試行錯誤してました。

たとえばこれは油彩ですが、黄色のフィルターをかけたような感じ。仕上がった絵の上から全体に透明な黄色を塗ったりするのは何かズルい気がして、なんとか混色した絵の具の色そのものの配色だけで実現できないか試行錯誤していました。このときは黄色のカラージェッソで下地を作ってから、その画面の中に置いたときに、青なら青っぽく見える色を混色するようにしてました。あとポイントとしては、白はチューブのままの白をそのまま塗ることはせず、かなり黄色を混ぜてから塗るということです。

青いフィルターの実験です。この絵はリキテックスで描いてます。

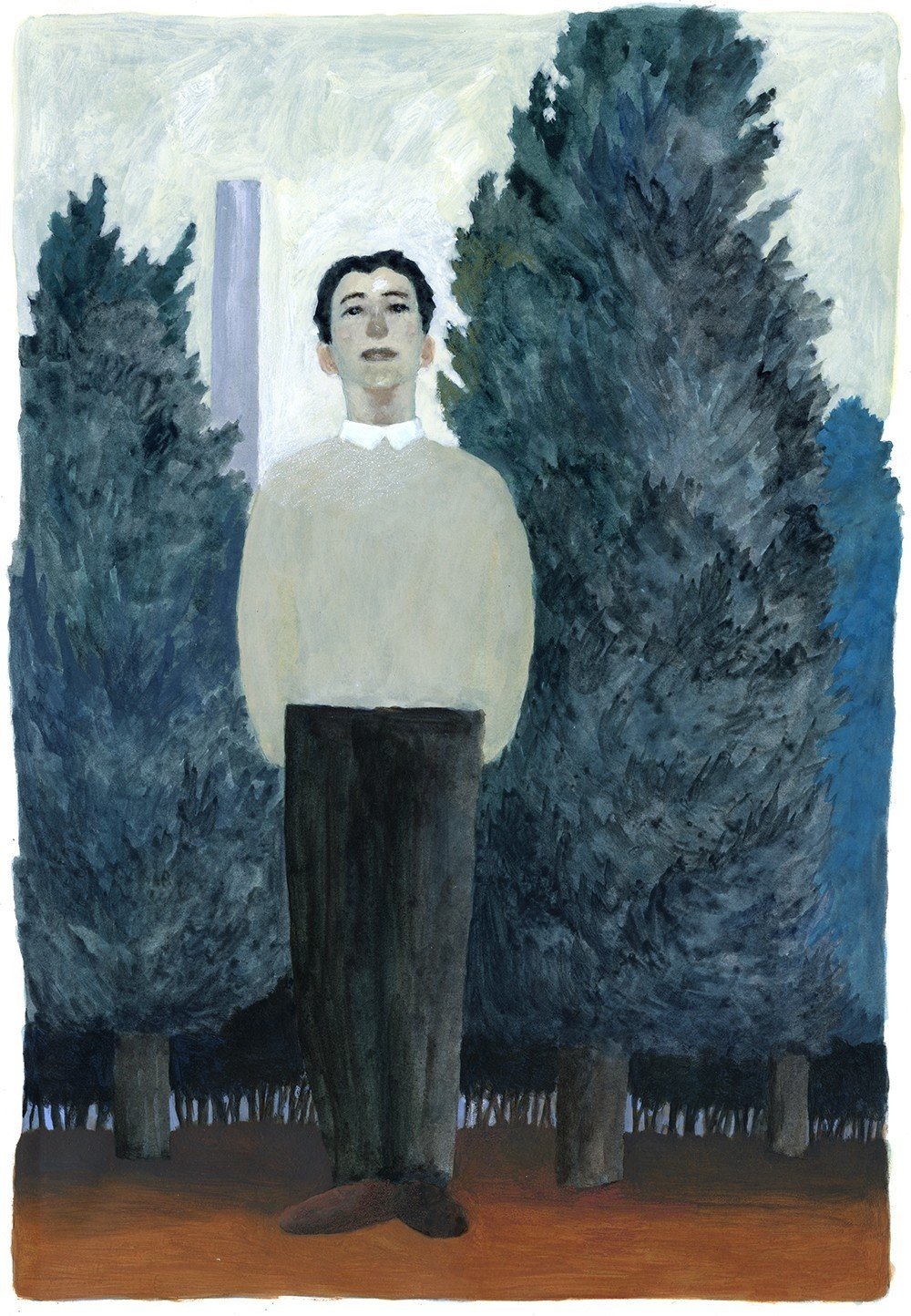

木と人物の研究。あまり深い陰影をつけずに曇りの日のような感じで描いたほうが重くなりにくいのかも、とか。

こんなことやって、それではスランプから脱したのかと言うと、全くそんなことはなかったです。絵の内容が面白くないからこれを改善しようという方向へは行かず、技法のことばかり追求してました。今では技法も実はけっこう大事であると考えるようになっていますが。

この頃も、絵の内容、何をどう描くかが大事であることは薄々気がついてはいたものの、絵というものそのものが、四角い限られた平面であり、絵はどんなに描いても絵でしかないからつまらないのだという身も蓋もない考えに至りました。友人に「絵は何を描いても絵でしかないんだよね」と愚痴を言っていたのを覚えています。「そりゃそーだけど」と言われてました。

そしてこのあと、平面だからダメなので立体を作ろうと木を彫ったりし始めるのですが、その話はまた今度。

実はずっとデジタルで描いていると、なにか限界を感じできて、今でもたまに実験をするのですが、締め切りに追われているうちに、そのとき何をしようとしていたのか忘れてしまいます。

あまり描き込まない油彩のテスト。

これも何をしたかったのか思い出せません。多分ペインティングナイフ、リキテックス、マットメディウム、ジェルメディウムあたりを使って何かしようとしていたのだと思います。

ここから先は

イラストレーター・東京の仕事場から

25年以上フリーランスのイラストレーターとして生きてきた経験から、考えていることや考えてきたたことを綴ります。海外の仕事のことや、ときには…

サポート、フォロー、コメントしていただけたらどれもとても嬉しいです。いただいた分は自分の継続エンジンの燃料として使わせていただきます。