blender を始めよう 4.2 | 第1回 基本操作からレンダリングまで

blender をこれから始めたい、インストールしたばかり、という方に、ごく基本の操作から、最終的なレンダリングまでの過程を紹介します。

なるべく用語の説明などは省略し、視覚的にわかりやすいように心がけました。

環境 Blender 4.2.0 , Mac Mini M1 OS 14.4

blender のインストールや日本語化については記事末尾に付記しています。

基本

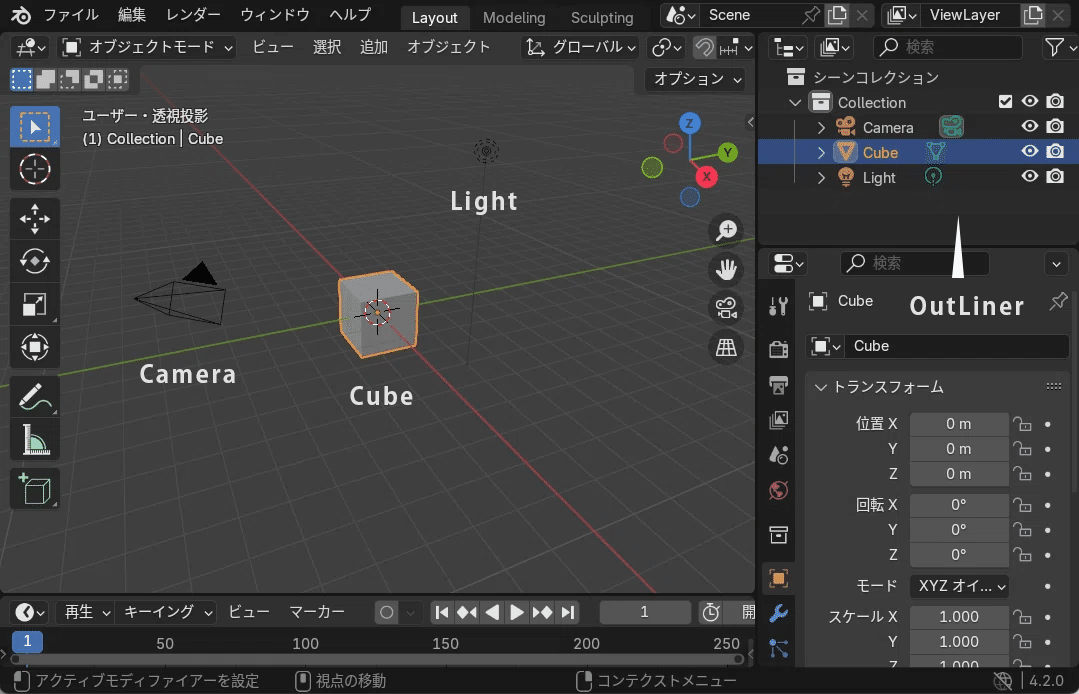

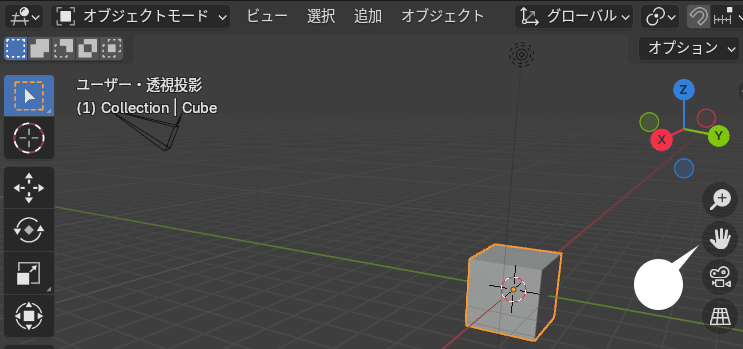

まずはごく基本の操作から。下は起動時の画面。メインの画面を「3Dビューポート」、右上のエリアを「アウトライナー」画面と呼ぶ。最初はこの画面の操作をおぼえよう。

3Dビューポート画面には、左からカメラ(Camera)、立方体(Cube)、ライト(Light)オブジェクトがすでに配置されている。イメージとしては、なにもない無重力の空間に、カメラと箱と電球が浮かんでいて、少し遠くからそれを眺めているイメージだ。

blender では、シーン内の各構成要素を オブジェクト(Object)と呼んでいる。 各オブジェクトは、アウトライナー画面でもオブジェクト名で表示されている。

視点の操作

3Dビューポートの各オブジェクトを別の角度から見たり、近寄って見てみよう。

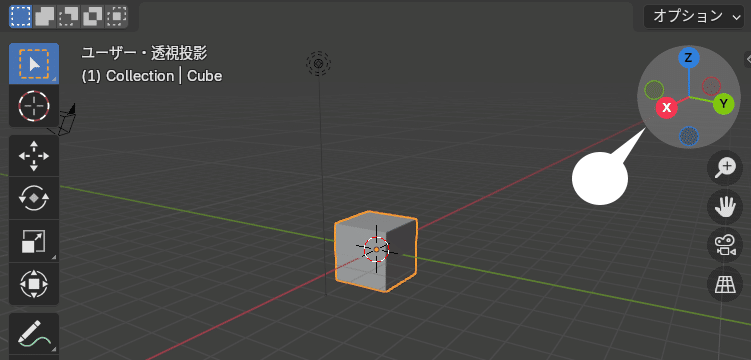

視点の回転

3Dビューポートの右上のエリアをマウスでドラッグすると、視点を回転させることができる。

マウスでは、マウスのタイプにもよるが、中ボタンを押したままマウス移動、マジックマウスならば、マウス表面をスクロールする。

また、X(赤円)、Y(緑円)、Z(青円)などをクリックすると、それぞれ真横、真上などの視点に移動することができる。ショートカットは、それぞれ、テンキーの 3, 1, 7 キー

視点のズームイン、アウト

近寄って拡大、遠ざかって縮小、などの視点の操作は、ルーペのアイコンをドラッグする。

マウスでは、中ボタン(マウスウィール)をスクロール、マジックマウスならば、control キーを押したまま、マウス表面をスクロールする。

視点の平行移動

手のアイコンをドラッグすることで、視点を平行移動させることができる。

マウスでは、Shift キー + 中ボタンを押したまま、マウスを動かす。マジックマウスならば、Shift キーを押したまま、マウス表面をスクロールする。

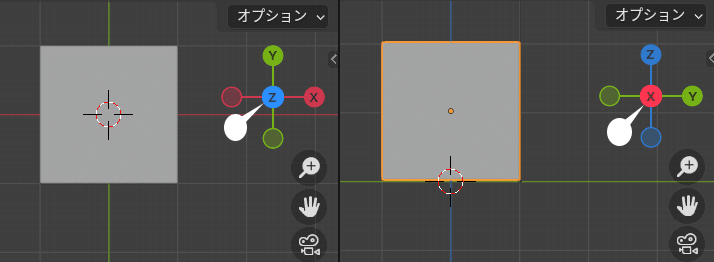

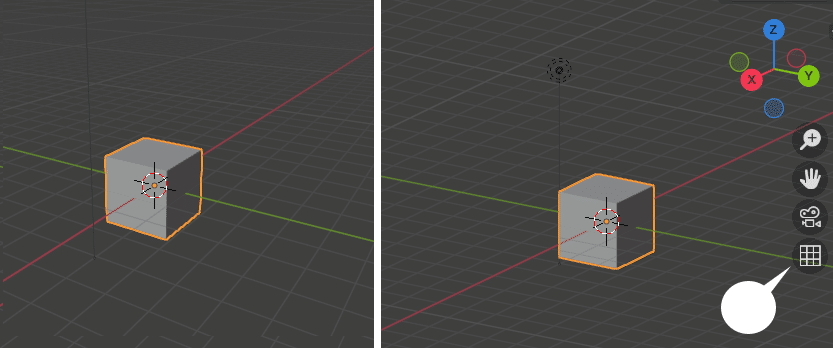

なお、グリッドのアイコンをクリックすると、透視、並行投影を切り替えることができる。透視投影のほうがみえかたが現実には近いが、遠近感のない平行投影のほうがモデリングしやすいかもしれない。以降では、平行投影に切り替えて操作する。

また、慣れないうちは、視点を変えるとなにもないところから戻れなくなることがあるかもしれない。その場合は、Shift + C キーを押すと、3Dビューポート中央位置に戻れる。

オブジェクトの操作

視点の操作にひととおり慣れたら、オブジェクトの操作をしてみよう。

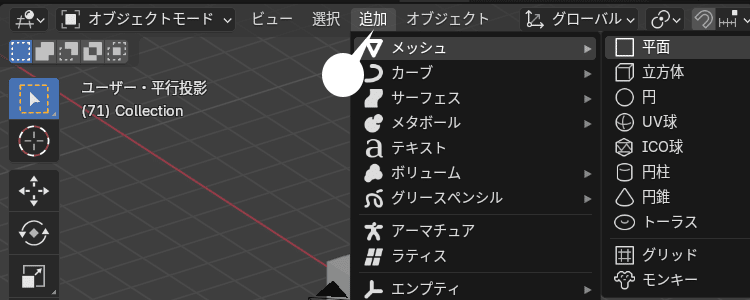

オブジェクトの追加

初期の画面はすこしさみしいので、床を追加してみる。

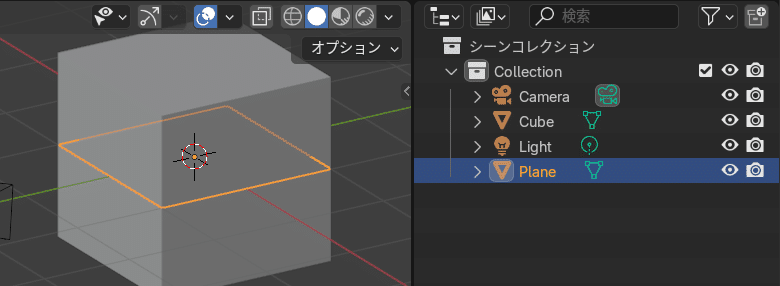

メニューの 追加 > メッシュ > 平面(Plane)を選択する

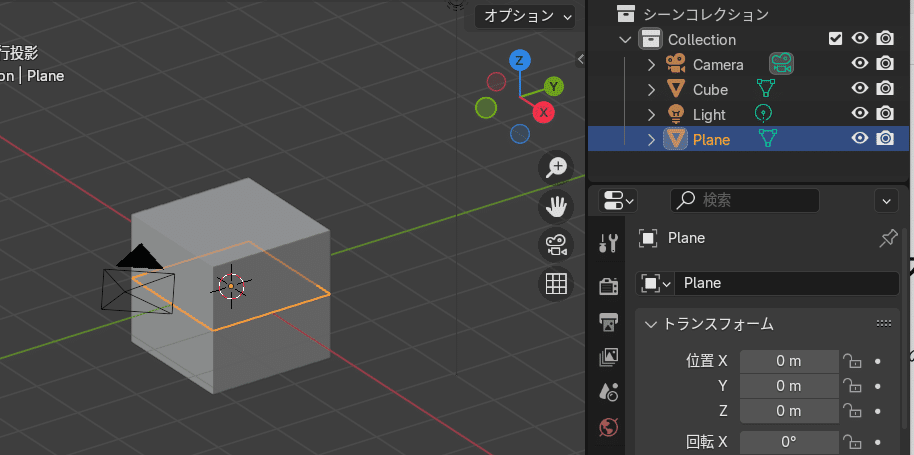

平面オブジェクト(オレンジの枠)が追加された。右上のアウトライナー画面にも、Plane オブジェクトが新規に追加されている。

なお、オブジェクトを選択するには、3D ビュー上のオブジェクトをクリックするか、上のようにそれがむつかしい場合は、アウトライナー画面のオブジェクト名をクリックする。

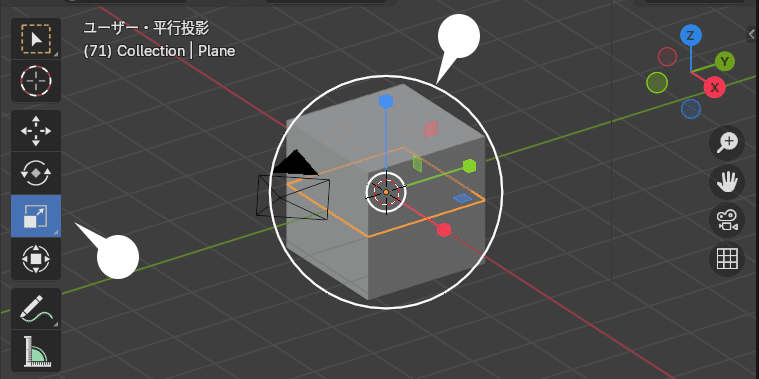

オブジェクトの拡大縮小

床(Plane)オブジェクトが、立方体と同じ大きさで埋もれてしまっているので拡大してみる。

3D ビューポート左の「スケール」アイコンをクリックし、外枠の白のラインをクリックしたままドラッグする。

平面オブジェクトが拡大されて、床になった。

全体ではなく、特定の軸のみ拡大、縮小させる場合は、上の青(Z)、緑(Y)、赤(X)のハンドルをドラッグすることで、Z,Y,X 各軸に限定する。(ただし、上の平面オブジェクトは上下の厚みがないので、Z 軸の拡大縮小はできない)。ショートカットは、それぞれ、S Z、S Y、S X キー。

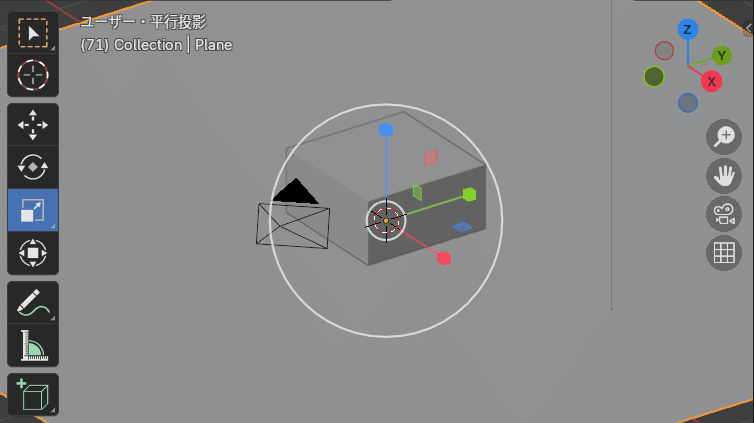

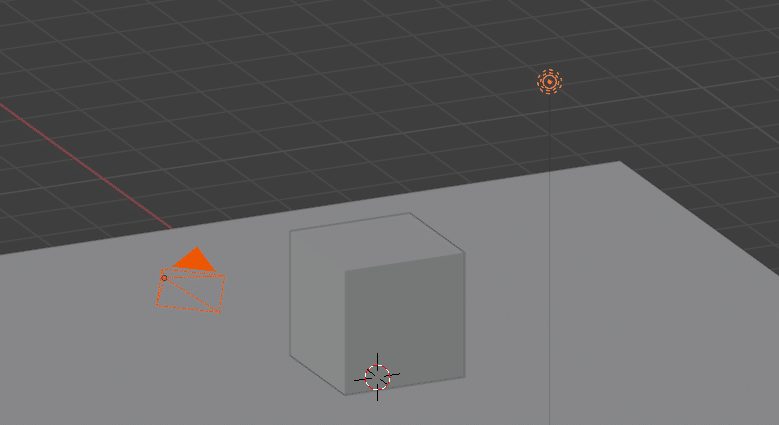

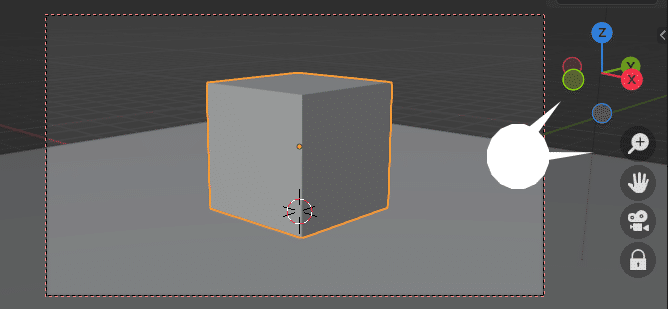

オブジェクトの移動

立方体オブジェクトの下半分が隠れてしまったので、上(Z軸方向)へ移動させてみる。

立方体オブジェクトをクリックして選択し、左の「移動」アイコンをクリックする。

青のハンドル(Z軸)をドラッグして、立方体を上へ移動させる。

移動のショートカットは、G キー。G キーに続いて、X, Y, Z のいずれかのキーを押すことで、移動の方向を各軸に限定できる。

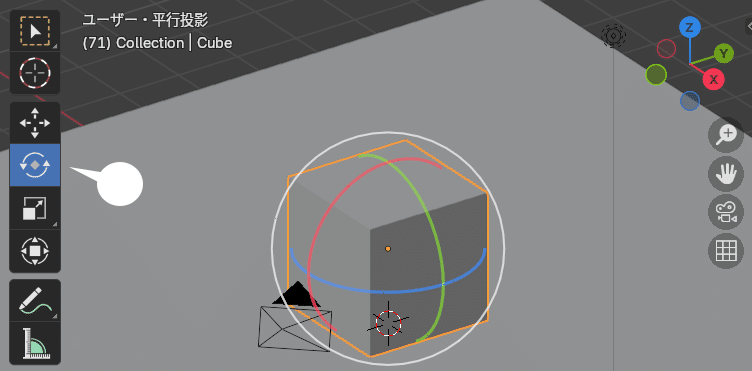

オブジェクトの回転

今回は必要がないので行わないが、オブジェクトを選択し、左の「回転」アイコンをクリックすることで、オブジェクトを回転させることができる。

白のラインをドラッグすることで、自由に回転、赤、緑、青のいずれかのラインをドラッグすると、それぞれの軸に限定して回転させることができる。

回転のショートカットは、R キー。R キーに続いて、X, Y, Z のいずれかのキーを押すことで、回転の方向を各軸に限定できる。

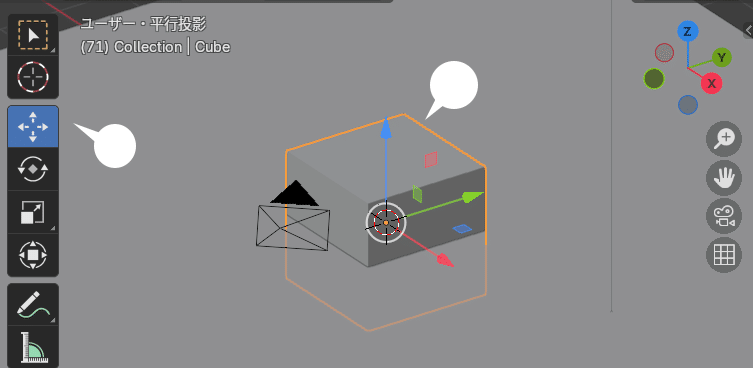

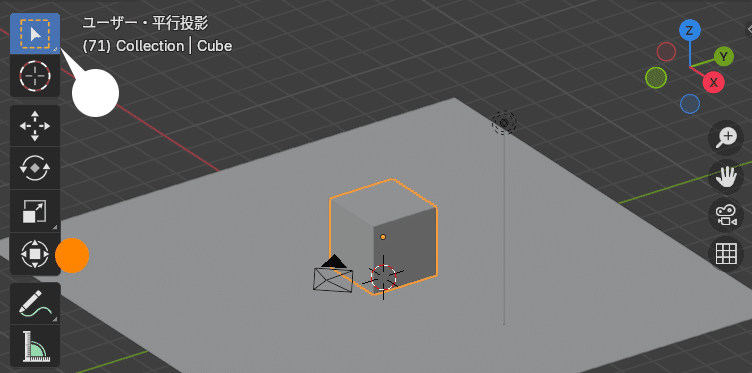

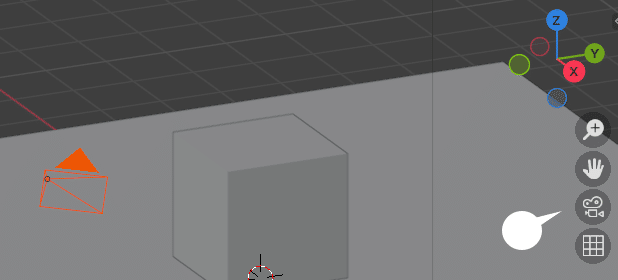

結果

左のアイコンを「ボックス選択」に戻した状態。

ちなみに、画面左のオレンジの円で示した「トランスフォーム」アイコンを選択すると、上の、移動、回転、スケール(拡大縮小)のすべてを操作できる。

いうまでもないが、ひと区切りついた適当なタイミングで、⌘(Ctrl)+ S キーで、blender ファイルを保存しよう。

レンダリング

以上で、ひととおりレンダリングに必要な要素はすべて揃ったので、レンダリングを行ってみる。

レンダリングとは、3Dビューポート上のオブジェクト(上では、立方体、床)を、画像として出力すること。現実の3次元空間をカメラで撮って、2次元の画像に写すことと似ているかもしれない。blender でも、レンダリングはカメラを通して行う。

現実の写真撮影同様、レンダリングはなんらかの光がないとできない。

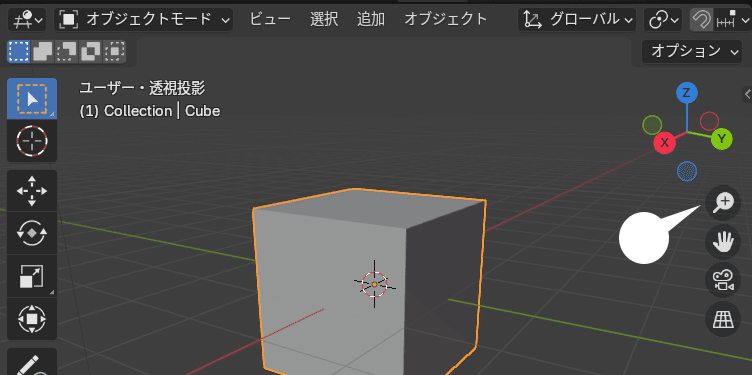

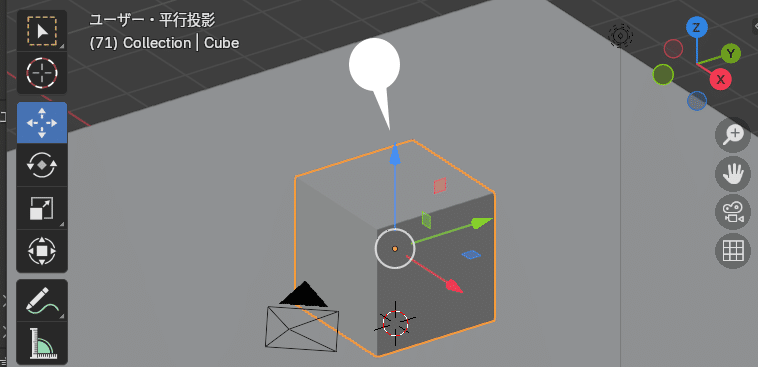

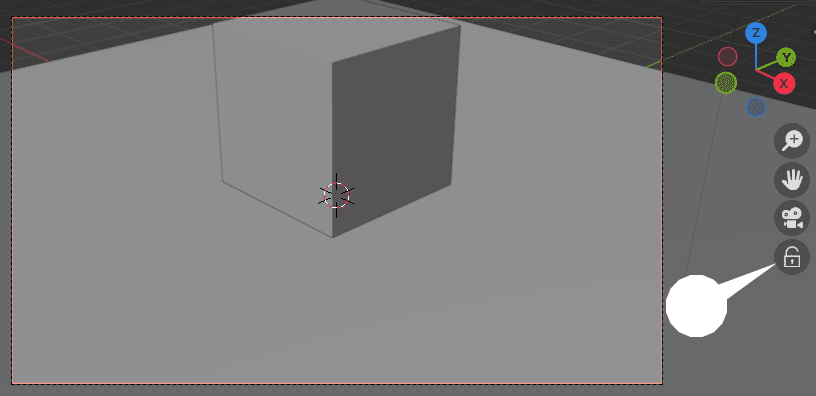

カメラ視点

現実のカメラのファインダーを覗くように、カメラ視点に移動する。

3D ビューポート右の、カメラのアイコンをクリックする

カメラ視点に遷移するので、カギのアイコンをクリックする

カメラ視点に固定され、カメラの角度や位置を操作できるようになる。

立方体がカメラ画面からすこし外れているので、上記の 3D ビューポートの「視点操作」と同じ操作で、カメラを回転、移動させて調整する。

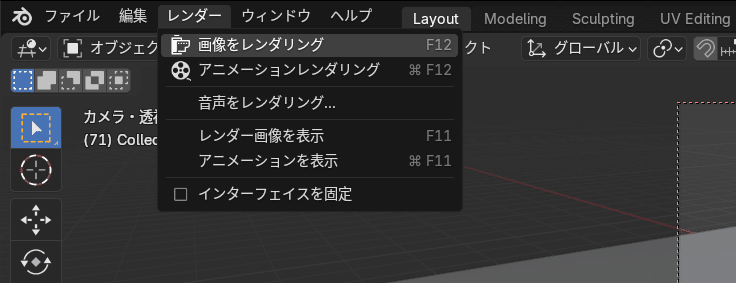

レンダリング

メインメニューの レンダー > 画像をレンダリング を選択する

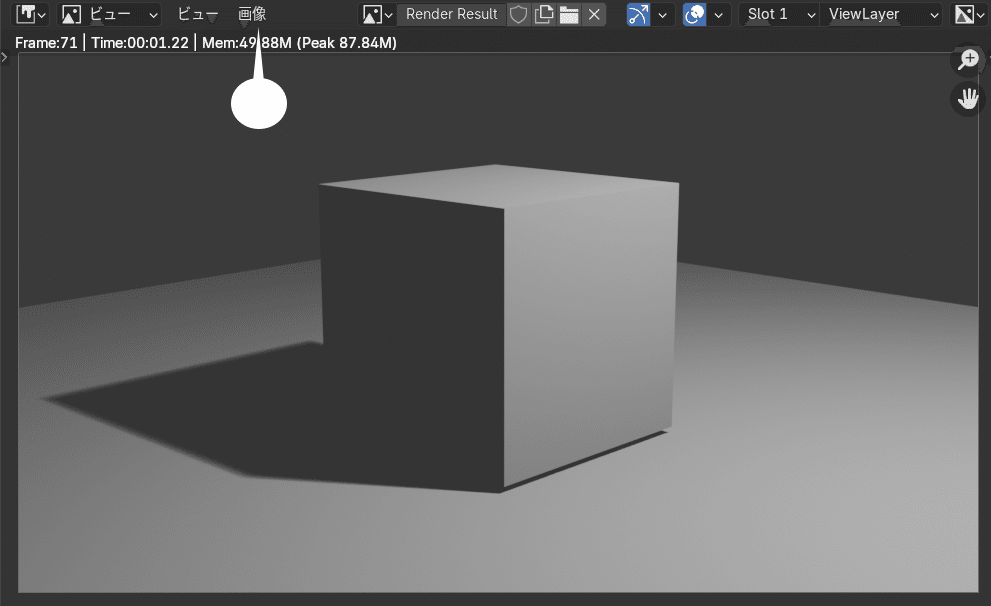

別ウィンドウが開き、レンダリング結果が表示される。

あまり心躍る画像とはいえないかもしれないが、モデル(オブジェクト)があり、照明を当て、カメラで撮影した、りっぱなレンダリングであることにかわりない。プロのようなどんな美麗なレンダリングであっても、基本的なプロセスは同じだ。

もちろんモノクロの箱を出力するだけでは物足りない。ここから先に進むには、さまざまな機能を習得する必要がある。それらについては、次回の記事以降で紹介します。

補足

オブジェクトの選択

各オブジェクトは、クリックで選択できるが、Shift キーを押しながらクリックすると、複数のオブジェクトを選択できる。

3D ビューポート上のすべてのオブジェクトを選択するには、A キーを押す。また、選択されているオブジェクトを Shift キーを押しながらクリックすると、非選択にできる。

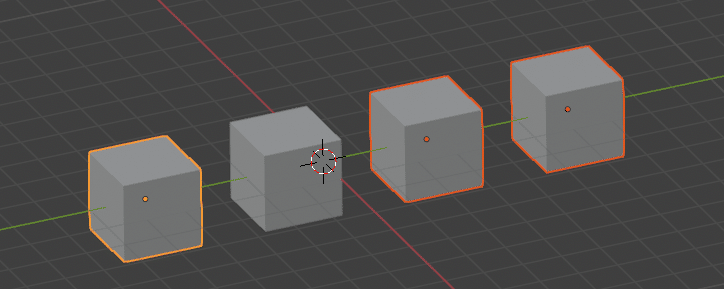

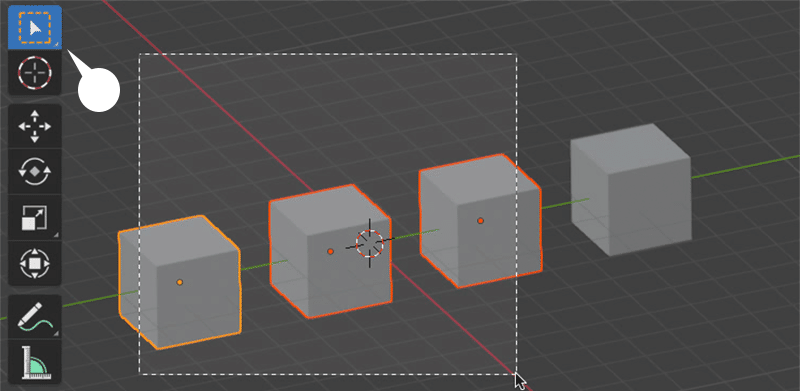

また、画面左上の「ボックスセレクト」が選択されている状態で、3D ビューポート上をマウスでドラッグすると、範囲選択ができる。

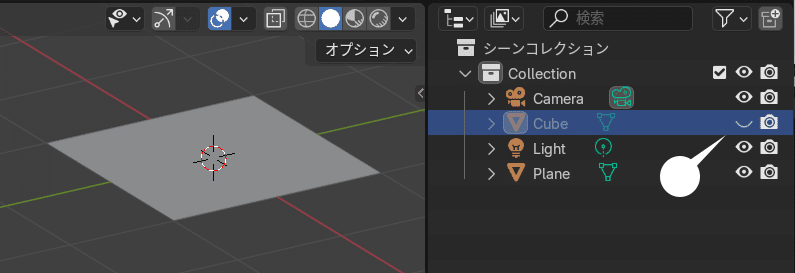

オブジェクトの非表示

3D ビューポート上のオブジェクトが他のオブジェクトの操作の邪魔になる場合は、アウトライナー画面で「眼」のアイコンをクリックすると、オブジェクトを一時的に非表示にすることができる。

ショートカットは、オブジェクトを選択し、H (非表示)、Option(Alt)+ H (非表示解除)

オブジェクトの削除

必要のないオブジェクトを削除する場合は、オブジェクトを選択し、X キーを押す。

ショートカットキー

視点やオブジェクトの操作は、慣れるとやはりショートカットキーによる操作が手早い。たくさんあるので最初は混乱するかもしれないが、チートシートを 1 枚手元に置くておくと便利だ。

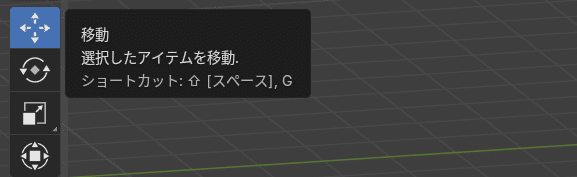

ツールチップが表示され、ショートカットはそこでも確認できる。

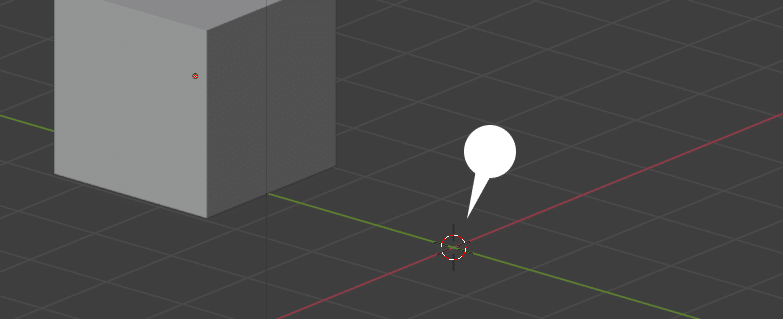

3Dカーソル

上の「オブジェクトの追加」の操作の際、オブジェクトが画面中央に追加されないことがあるかもしれない。それは、3D カーソルが画面中央以外のどこかに置かれているためだ。

ワープロソフトで文字を挿入したい場合、挿入したい場所にカーソルをいれるが、それと同じように、新規オブジェクトは3D カーソル上に追加される。

3D カーソルは自由に移動できるが、はじめての間は、とりあえず画面中央に配置しておこう。画面中央に置くには、Shift + S キーを押し、「カーソル → ワールド原点」を選択する。

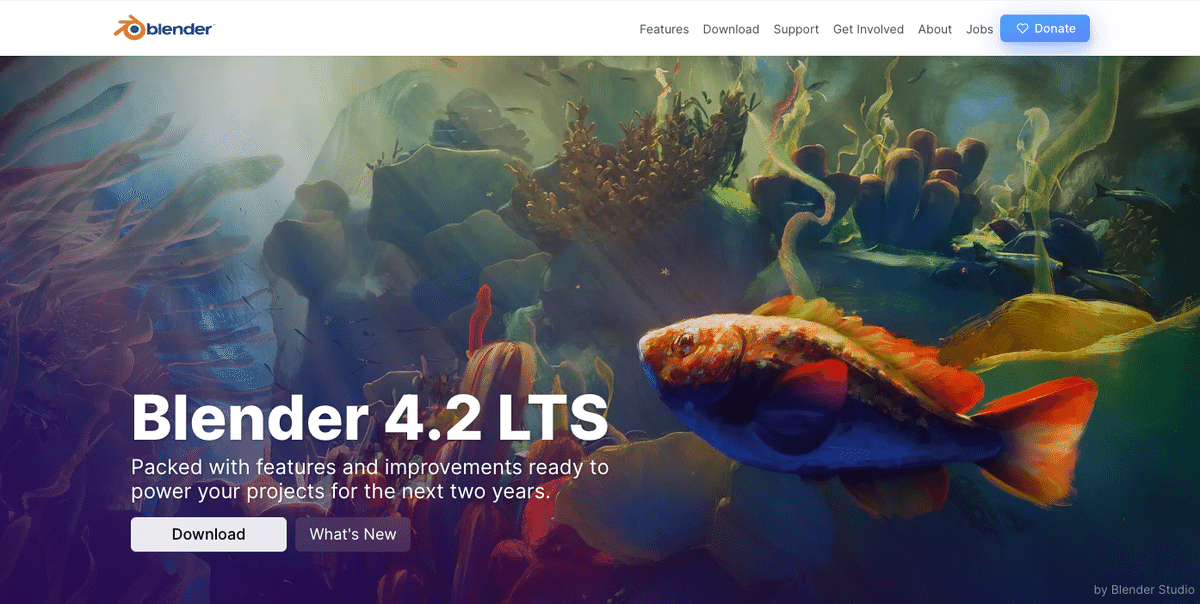

blender のインストール

blender は blender.org から入手する。無料で、ユーザー登録等の必要もない。

Download ボタンから blender の最新版を入手できる。通常は使用しているOSに応じてダウンロードリンクが表示される。ダウンロード後は、通常のアプリケーションのインストールと同じ操作でインストールを行える。

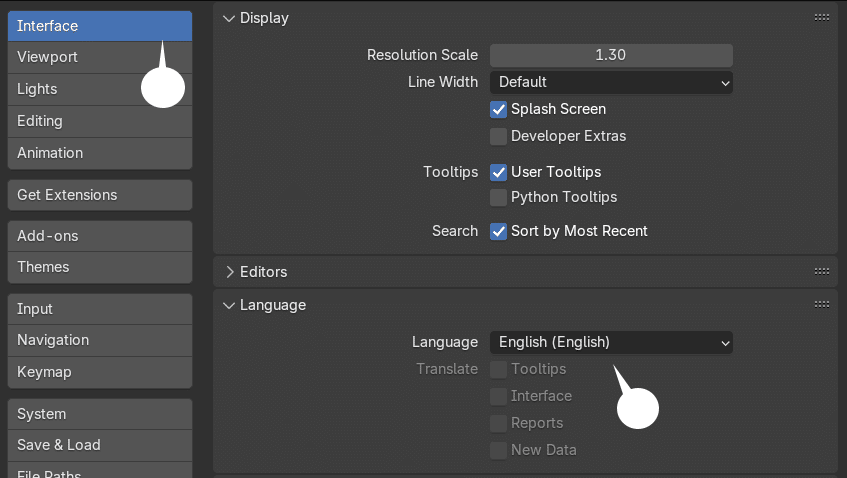

blender の日本語化

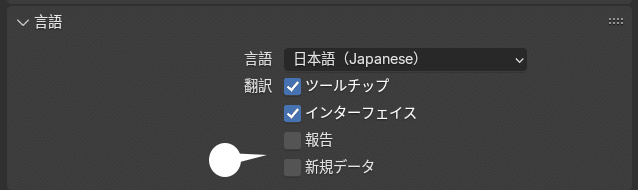

初期起動時に、言語を日本語に設定することができるが、言語が英語のままの場合、メニューの Edit > Preference を選択し、Interface を選択、Language のプルダウンから日本語を選択することができる。

なお、必須ではないが、日本語に変更後は、とくに「新規データ」のチェックを外したほうがよいだろう。新規のオブジェクト名などは英語のままとなり、クラッシュ後の文字化けを避けたり、他のアプリとの互換性を保てる。

すこし前から、Unity や、UE なども軽く触っていて、どちらも blender とは異なり公式の初心者用チュートリアルも充実しているのですが、どれもすこしづつわかりにくい、ぴったりしたものがないような気がしています。そういう意味で、blender では、最初にこんなページがあればいいな、という意味もこめて書きました。いかがでしょう。