blender 4.2 ビールを作ろう

モデルじたいはかんたんなオブジェクトでも、照明のあてかたなどがすこしむつかしいのが、ガラスや液体です。

ここでは、スタジオ撮影風の練習も兼ねて、ビールのグラスとボトルを作ってみました。

EEVEE はグラスマテリアルにすこし難があるので、以下、レンダリングはすべて cycles で行った。

環境 Blender 4.2.0 , Mac Mini M1 OS 14.4

モデリング

モデリングはごく普通に。グラスやボトルはもちろん、実物と同様に適切な厚みをつける。

グラスとわずかに重なるように拡大、配置する。

また、以降で適用する、伝播(Transmission)を適用したグラスマテリアルは、ノーマル(面の向き)が逆だとレンダリングが正しく行われないので、ノーマルは必ずチェックする。

赤く表示される場合は、編集モードで赤い面を全選択し、メッシュ > ノーマル > 反転 を実行する。

ライティング

ライティングは比較的シンプルに。余計な映り込みを避けるため、背景(環境)光はなし。背後から発光する放射オブジェクト、および、エリアライト 1 灯のみ。

右からは、わずかだが壁からの間接光があるので、基本の3点照明に近いかもしれない。グラスやボトルの映り込みも発生するので、背景やライトの位置は試行錯誤でよさそうな設定を見出す。

マテリアル

ビール、グラス、ボトルのマテリアルは、ベースカラー以外ほぼ同じグラスマテリアルを適用した。

プリンシプル BSDF 粗さ 0.0、伝播(Transmission)ウェイト 1.0 。すこし細かいが、ビール液体は、IOR 1.33、グラスやボトルのガラスは、IOR 1.5

グラスの輪郭にコントラストをつけるため、グラスの左側に黒のマテリアルを適用した平面オブジェクトを配置した。

実際の撮影でもよく用いられる手法だ。

泡

ビールの泡を作成する。さまざまな方法があるが、ここでは手軽に、アルファの操作で泡を表現してみた。

泡のマテリアル。ボロノイテクスチャの細かな模様によって、ある部分は半透明(アルファ 0.5)に、ある部分は透明なし(アルファ 1.0)とした。

水滴

上のままでもわるくないが、すこし整い過ぎている印象もあるので、グラスやボトルの表面に水滴を付加してみる。

ここでは下の 3 オブジェクトを作成し、コレクション「bubbles」に収納した。

水滴オブジェクトは、ガラス表面と重なるのを防ぐため、原点をわずかに外側にずらした。マテリアルはグラスと同じ通常のグラスマテリアル。

編集モードで、グラスの外側のみを選択

データプロパティで、+ ボタンを押し、名前を BubbleGroup とし、「割り当て」をクリック

パーティクルプロパティで、+ ボタンを押し、「ヘアー」を選択、パーティクルヘアーを作成する。

レンダリングメソッドは「コレクション」。コレクションインスタンスには上の「bubbles」を指定

頂点グループ > 密度 には上の「BubbleGroup」を指定

この後、シーン上の「BubbleGroup」コレクションは非表示としてよい。

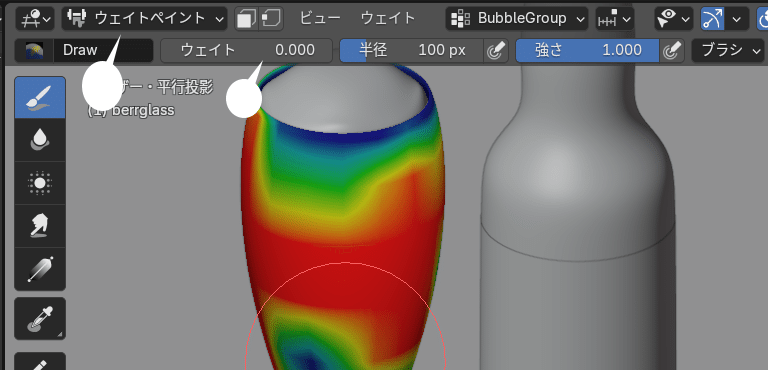

ウェイトペイントモードに切り替え、ブラシで適宜、水滴の密度を調整

ペイントの赤いエリアが水滴の密度が濃く、青に近いエリアは薄い。

表面に水滴が発生する。

水滴の回転が合わない場合は、オリジナルの水滴オブジェクトを適宜回転させ、オブジェクトモードで、オブジェクト > 適用 > 回転 を実行する。

完成

まとめ

グラスやのみものの写真は、実際の撮影でも、みためよりもずっと照明の設定がむつかしく(よけいなものが映り込んだり、映り込んでほしいものがなかなか出なかったり)、きちんと撮るのはたいへんです。

CGでもむつかしいことにはかわりないのですが、その点、機材(ライトオブジェクト)は無尽蔵ですし、細かい調整も自由にでき、ライティングの練習に最適ではないでしょうか。参考になれば幸いです。

ビール泡は、上の水滴の手法で泡オブジェクトで囲んでみたり、内部にボリュームを発生させてみたりしたのですが、結局、このシーンでは、もっとも簡単なアルファの方法が適しているようです。あれもだめ、これもだめと、なんとなくジタバタしているときが、意外と、上達のステップになっているような気がします。