アキュフェーズDF-75をさらに追試する

前回はアキュフェーズのデジタル・チャンネルデバイダーDF-75を追試すると称して、季刊オーディオアクセサリー第194号に掲載した記事の補遺を行ったわけだが、このDF-75というマシン、実に奥が深くて次から次へとやりたいことが出てくる。今回は短文になるが、新たに発見したチューニングを書き留めておくこととする。

■ミッドバスをより広帯域に活かす方法

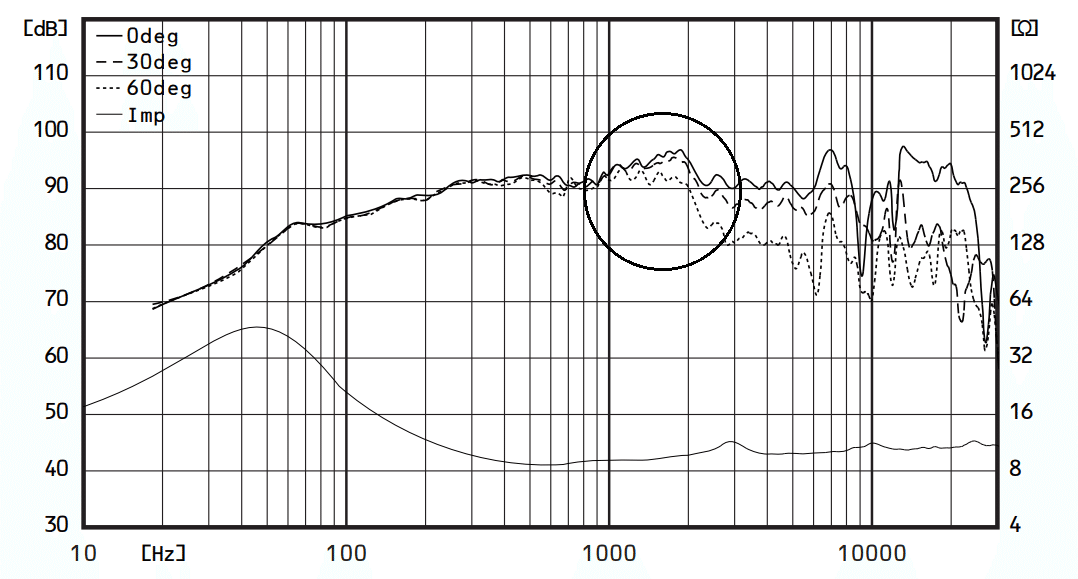

前回ボヤいた、ミッドバスに使用しているフォステクスFE168SS-HPをごく狭帯域にしか活用できていない件だが、同ユニットの周波数特性をしげしげと眺めていたら、あることに気づいた。

丸で囲った部分が今回のポイントとなる。

900Hz~2kHz手前くらいまで、ほぼ一直線に音圧が上がっている。

これを生かして、スタガーのクロスを組むことを考え付いた、という次第だ。

とはいっても、強力型のフルレンジにはそう珍しい現象ではないのだが、900Hzくらいから1.9kHz近辺にかけて、6dB/octくらいの勢いでほぼ一直線に出力音圧レベルが上がっている。しかも、2kHz近辺までそれほど指向性も衰えてはいない。これを活かしてクロスオーバーを構成することはできないか。そう考えた。

ミッドバスの高域を1,400Hz、ミッドハイの低域を2,000Hzでつなぐ。

普通ならつながるはずないのだが、わがセットではなかなかいい。

ユニットのf特とクロスオーバー周波数の大幅なスタガーあればこそ、

この定数へたどり着くこととなった。

オクターブ6dB上がっているなら、上がり始めの帯域から−6dB/octで落としてやればよい。DF-75は-3dBクロスだから、−6dB/octならレベルが落ち始める半オクターブ先でつないでいることになる。1.9kHzまでの"ダラ上がり"を補正するには、1.4kHzクロスあたりでちょうどよかろう。

■ミッドバスの帯域を広げたら、他ユニットも楽に

そうすればミッドハイのFT48Dは2kHzクロスでよく、ずいぶん楽をさせられる。その代わり、8kHzまで受け持たせよう。スロープは両端−18dB/octのままでいく。おかげでトゥイーターのFT7RPも、かなり余裕を持ってつなぐことができるようになる。超高域まで再生するユニットは、できるだけ低い方を欲張らない方が、混変調などで音が濁る可能性が減り、好結果が得られやすくなるものだ。

■無敵の使い勝手を誇るDF-75ならでは

そうとなったら設定変更だが、例によってDF-75はそんな程度の調整くらい、朝飯前に済ますことができる。思い立ったが吉日ですぐ実験することは、アキュフェーズのデジタルチャンデバ以外では、なかなか実現できるものではない。

すいすい調整を終え、すぐ音出しにかかったが、最初の1音こそ妙に耳障りだったもののすぐに収まり、音場が更に広がって大変な臨場感を再現することに気づく。声は普通に1kHzクロスした方が自然だが、この変則クロスでもそう品位が落ちているわけではない。

■−6dB/octの旨味を活かすことができた!?

なぜこのような音質差が表れたのか。あくまで推測だが、やはりミッドバス・ユニットを両端とも−6dB/octで切っていることが大きいのではないか。コイルとコンデンサー、抵抗器で構築する、いわゆるパッシブ型のクロスオーバー・ネットワークは、高次になるほど音はクリアになるが、素子数が増えて音の勢いや微小域の再現性を損なう傾向にある。ああまでひどくはないものの、アクティブ型のクロスオーバーでも、しかもそれがデジタルであっても、高次スロープでは若干のダメージが出るのではないか。そう考えざるを得ないのだ。

一方、普通に−6dB/octで全域をつなぐと、今度はオーバーラップする帯域が広くなりすぎ、音を濁す可能性が拭えない。その点、今次の設定では1.9kHzから一気に−18dB/octくらいで約6dBは落ち、そこから緩やかにダラ下がりとなる。オーバーラップする成分は決して多くないだろう。

■凹凸の利用による劣化も軽微だ

問題は、この緩やかなピーク成分を活かすことで音が荒れないかだが、それも十分に許容範囲と知れた。こういう時のテストには、私は井筒香奈江をかけるのだが、あの難しい井筒の声が、ほんの僅かな雑味を含みつつ結構魅力的に鳴ってくれたから、これでひとまず合格とする。このまま鳴らし込み、さらなる音質向上につなげられないかを観察することとしよう。

今回はたまたまユニットの周波数特性が荒れた部分を逆利用して、より無理の少ない4ウェイ構成とすることがかなった。しかし、こういう荒業はスロープ特性まで自由に変えられるデジタルチャンデバでなくては、そうそう実現できるものではない。本当に楽しいマシンだと、改めて感じている。