フォノケーブルは有望株が続々

ターンテーブルシートが一段落したわが家のAT-LP8Xだが、いろいろやりたいことがまだ残っている。

■フォノケーブルの寄生容量にメスを入れる

すっかり長期連載となったこの実験記事だが、ごく初期に「わが家の環境では付属フォノケーブルの寄生容量が少々大きめで、肝心のオーディオテクニカ製VMカートリッジと若干ながら相性が良くない」旨、報告していたかと思うのだが、その後LINEレベルの信号を入れるなど、少々反則的なエージングを行ったことで、付属ケーブルはまぁまぁ聴きやすい線まで落ち着いてはいる。しかし、やはり完全解決までは至らない。

そうなったら、フォノケーブルをいろいろ借り出して試してみればよいのだが、なかなかそれも大変なので、わが手持ちのRCAケーブルの中で"これぞ!"というものを試してみたいと思う。

リファレンス・カートリッジは付属のAT-VM95Eでもよいのだが、ここはやはりわがリファレンスの同社VM740MLを起用したい。当たり前だが、やはりレンジの広さといい解像度といい、役者が何枚も違うのだ。要求する負荷容量は100~200pFと共通である。

私のようにうるさいことをいわないユーザーなら、

あるいはMC派の人なら、文句なく使い続けられていただろう。

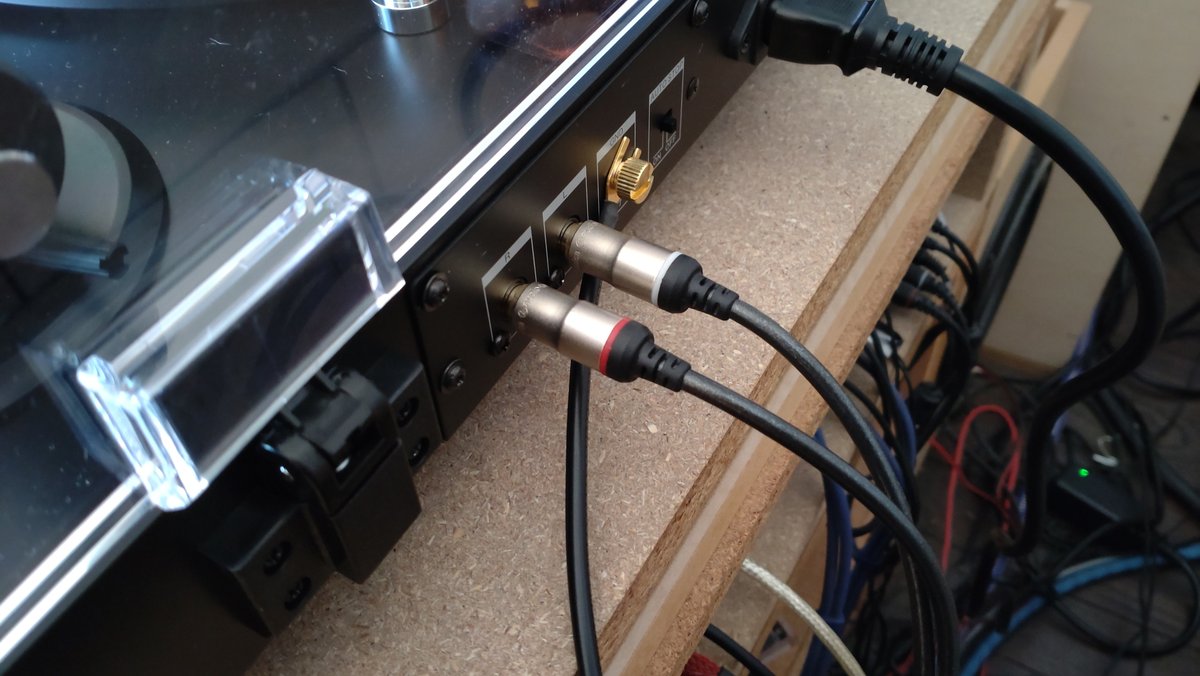

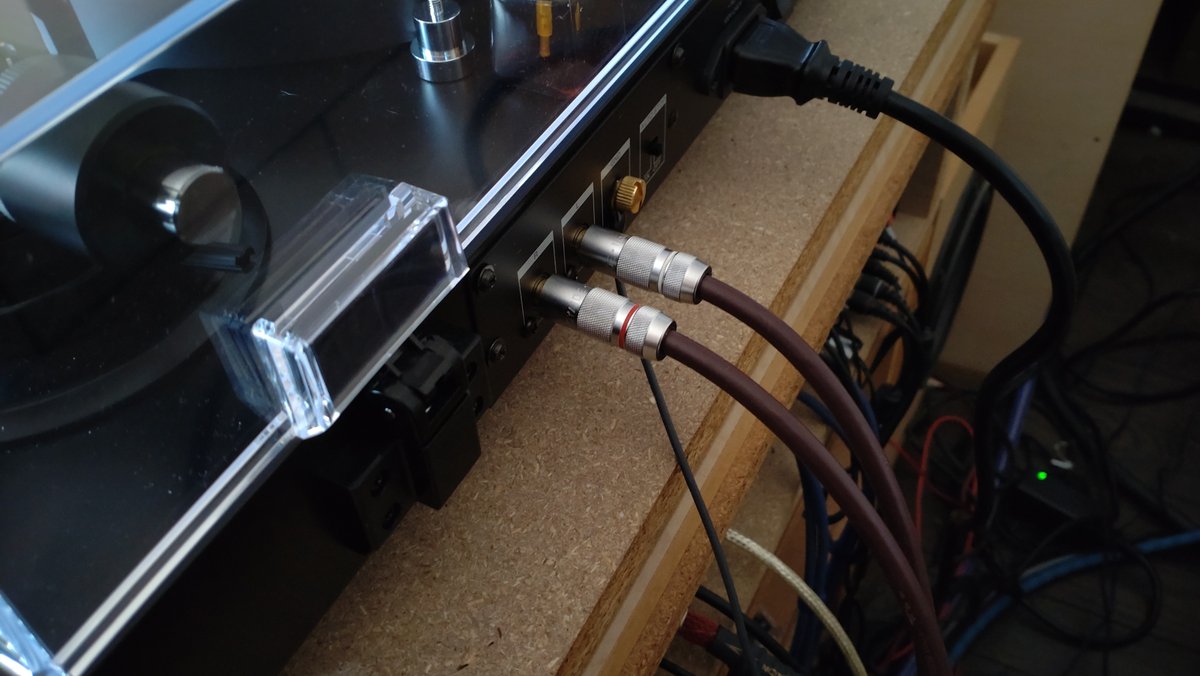

まず付属のケーブルで音を聴いた後、いろいろなケーブルへ交換していく。LINE用のインコネの場合はアースケーブルが付属していないので、少々立派過ぎる感もあるがわが絶対リファレンスたるオーディオテクニカAT6205G(生産完了)を使う。

■最低価格でこの表現は本当に凄い

1本目は、前に一度実験したオーディオテクニカAT564Aを改めて聴いてみよう。ある種、これがリファレンス的な扱いともいえる。全体に付属ケーブルより若干音の線が細くなったような気がしないでもないが、声に感じるキツさ、引っかかりはかなり少なくなった。エージングが進んでいない頃に比較したら、付属よりこちらの方が全般的に好ましい音だったのが、音の太さやスケール感、低域方向の量感などでは逆転された感が強い。とはいえ、ややスリムにはなるが、ピシリとピントの合った感じ、立ち上がりに優れた躍動感などはそう捨てたものではない。AT564Aは結構使えるケーブルではあったが、やはり廉価クラスではあるのだな、という格好の評価となった。

しかし声の帯域がスルリと抜けるところには、やはり本質的な良さを持っている。

■最廉価クラスがフォノに向くゾノトーン

続いてはゾノトーンSilver GransterAC-1001αを聴こう。同社のボトムエンドを担うインコネで、1世代前の製品だが構造の類縁性からして、フォノケーブルとしての適性は現行のGransterAC-1001もおそらくそう大きくは変わらないだろう。

ここは伝統的にこのクラスでも結構な実力派で、

フォノケーブルとしてもかなり使える素性を持つ。

実は同社のインコネは、第1世代のMeisterAC-1001の頃からフォノケーブルとして優れた相性を聴かせてくれていた。昔の話だが、海外の高級インコネをフォノケーブル代わりに使っていた某出版社のリファレンス・システムで試聴中、再生音に我慢がならずAC-1001を持ってきてもらったくらいのものである。

全体に明るくクールに伸びる質感はゾノトーンならではのもので、声にまとわりつくキツさ、サ行の違和感はほとんどない。ほんのちょっとハスキーな質感だが、それも悪くない。低域方向の量感も少し増した感じで、しかし膨らんで豊かに感じさせるのではなく、しっかり芯の締まった低音である。1週間くらい鳴らし続けたらきっとこのハスキーさも幾らか解消へ向かうのではないか、そんな気がする音のイメージである。

■情報量多くしなやかで聴きやすい

次はAETのEVO-0503Aを聴こう。わが家のピュアオーディオ・グレード廉価クラス・インコネのリファレンスである。これまではLINEでしか聴いたことがなかったのだが、内部構造といい触った質感といい、これはフォノでも生きるのではないかと、確信めいた予感を持っていたケーブルである。

見た目は簡素で何でもないケーブルに見えるのだが、

LINEでもこの器の大きさ、クラスを飛び離れた表現力は大したものだ。

もう一聴して高域方向のキツさが収まり、一聴すると柔らかな声のようだが、実は細かな抑揚や情感のヒダを実によく表現する。1万円もしないケーブルとはとても思えない堂々たる表現だ。全体に肌当たりの柔らかな質感で、トゲやヒゲがないから聴きやすいが情報量はとても多く、本当にまるでフォノケーブルとして製作されたかのように錯覚してしまう相性の良好さである。次の一品が"空振り!"なら、これを両端RCAフォノケーブルのリファレンスとして採用しようかと考えた。

■真打ち登場! 低容量フォノケーブルの決定版

これまで寄生容量の大きさについて散々書いてきた。そういう時に救世主として登場するケーブルがまだ出てないじゃないかと、アナログに詳しい読者なら既にイライラなさっているかもしれない。そう、こういう時にはオヤイデPH-01RRのお出ましを願うのが"王道"というものである。幸い手元にサンプルがあるので、もちろん聴いてみよう。

寄生容量の低減をメインに開発し、MMのみならずMCもしっかり鳴るよう仕上げた、

フォノケーブルの傑作。両端RCAしかないのが残念だが、

昨今はその形式のプレーヤーが増えているから、出番も多いことだろう。

音が出ればもう歴然である。試聴にはあえて若干耳に障りがちなポップス系の男性ボーカルの盤を使っているが、オンマイク特有のサ行の強さをそのまま聴かせながら、それが全然しこりにならず、耳へスルリと入ってくるようになる。まぁこうなることは分かっていたが、やはり低容量MMにこのケーブルはマストといってよいだろう。

音の傾向は、オヤイデ独自開発の102SSC導体に特有の、ほんの僅かに暗色だが緻密で繊細な表現が実に良い。低域方向も十分に伸び、また帯域内に強調感もまるでない。結構細かな音をしっかりと描き出しながら耳に障らないこと、驚くべきである。

■ゾノトーンやAETだって捨てたもんじゃない

それではゾノトーンやAETを遥かにブッちぎった1位かというと、本来フォノ用に製作されたわけではないこの両者も、結構良くやっていると思う。特に若干穏やか系を好まれるならAET、明るく活発な音がお好きならゾノトーンを選ばれるのは悪くない。

もちろんゾノトーンやAETを使うにはアースケーブルを別に用意せねばならないが、例えばオヤイデの3398内部配線ケーブルと適当なYラグを使って、自作なさるのもよいのではないか。私も一度いろいろな太さで音の違いを実験してみたいと考えている。

■テクニカとオヤイデのハイCPなことよ

これで、自宅の期間限定リファレンス・プレーヤー・プロジェクトは、オーディオテクニカAT-LP8Xに同社VM740ML、オヤイデのターンテーブルシートBR-12に同社のフォノケーブルPH-01RRで決まってしまった。私は常々この両者の製品をよく起用するものだから、何らかの癒着が疑われても仕方ないなと自分でも思うが、断じてそんなことはない。もちろん両社とはいい関係だが、「これを紹介して下さいよ」と依頼を受けてやっているわけではなく、まして"裏金"など飛んではいない。

両者が極めてコストパフォーマンスに優れていること、私の音の好みと合致していることが、ついつい起用する製品が多くなってしまう要因なのであろうと考えている。生産完了品以外は価格を記入するように努めているが、これまでの記事もまぁ見てやってほしい。本当に廉価なものばかり扱っているから。私自身、オーディオ業界の「安い方担当」を自任しているし、まぁこうなっても当然ではある。

■PH-01RRはMCだってしっかり鳴らす

さて、ここまでシステムが決まったところで、低容量MM用フォノケーブルはMCカートリッジをどう鳴らすか、聴いてみたいではないか。

こういう時、最初に引っ張り出すのはわが永遠のリファレンス、オーディオテクニカAT33PTG/IIである。一聴して音離れが良く、MCならではの音数を鈍らせることなく、繊細かつ活気あふれる表現へ展開するのが素晴らしい。ちょっとハイ上がりかなとも思ったので、受けインピーダンスを200Ωから100Ωに変更したら、うん、これはいいんじゃないか。音がどっしり太く安定し、それでいて高域も詰まることがない。33の実力をよく発揮できていると思う。

次はデノンDL-103の出番だ。わがフォノイコの受けインピーダンスは一番高い値が300Ωなので、それで受けるしかない。33よりもグッと音が太く、力強く張りのある音が出て驚かされる。103の良さは知悉しているつもりだったが、これまで聴いてきた音と少しばかり違うような感触がある。前に同じプレーヤーで聴いた時とは、少なくとも同じカートリッジと思えないくらいの違いだ。103のモニター的描写力が、ターンテーブルシート、スタビライザー、フォノケーブルの旨味をきっちりと引き出してきた。そう考えるほかはなかろう。

最後はオルトフォンSPUで締めよう。ネイキッド仕様にしたクラシックIIの方を聴く。受けインピーダンスは30Ωだ。SPUとしてはキビキビとハイスピードでいながら、声の厚みと伸びやかさ、バックの例えばエレキギターの太さ、演奏空間の広がりと人工的な音場感の深みがもういかにもSPUという、やはり余人をもって代え難いキャラクターが耳に飛び込んできて、思わずニンマリとしてしまった。これ以上を望むなら、例えばフォノケーブルでも相当の高級品を奢らねばなるまい。

思えば、BR-12が通販価格5,500円程度、PH-01RRも9,680円というから、15万円クラスのプレーヤーをここまで大化けさせた割には、かかる投資は本当に軽い。安心して広く薦められるライトチューンといってよいだろう。