2013年から計測をしている私の睡眠状態を眺めてみました Vol.4

私は、活動量計を使って8年間自分の睡眠を計測し続けています。

前回から少しあいてしまいましたが、季節によって睡眠状態に違いがあるかを見ていきたいと思います。

今回は季節による中途覚醒時間、睡眠潜時(寝つき)、離床潜時(寝起き)について見てみましょう。

(文 : 睡眠関係営業担当 T )

はじめに

弊社製品には、SleepSign-Actという体動の大小から睡眠状態を推定するソフトウェアがあります。

以下のように、就床時刻・起床時刻・その間の睡眠/中途覚醒を推定します。

このソフトウェアを使って、さまざまな睡眠変数を出力することができますので、季節と睡眠の関係性をさらに深堀りしてみました。

これまでの調査

Vol.2では寝返りの回数を調べ、冬に寝返りが少なくなっていることがわかりました。

一方で、Vol.3睡眠効率について調べてみたものの、あまりはっきりしないという結果となってしまいました。

そこで今回は、睡眠効率に直結する中途覚醒時間、睡眠潜時(寝つき)、離床潜時(寝起き)に着目し、さらなる季節変動についてみていきましょう。

それぞれの定義について

中途覚醒時間:

中途覚醒時間とは、文字通り睡眠中に覚醒していた時間を指します。

例えば、夜中に起きてトイレに行ったりすると中途覚醒時間は長くなります。

睡眠潜時(寝つき):

睡眠潜時とは、お布団に入ってから眠りにつくまでの時間を指します。

お布団に入ってから何となく眠れないなんてことはありませんか?そういう時は睡眠潜時が長くなっていると言えます。

離床潜時(寝起き):

離床潜時とは、目覚めてからお布団を出るまでの時間を指します。

朝目が覚めているのに寒くて布団から出られない…なんてときは離床潜時が長く計測されます。

上記の3つのポイントはそれぞれ長ければ長いほど睡眠効率(総睡眠時間÷ 総就床時間)が悪くなります。

中途覚醒時間、睡眠潜時(寝つき)、離床潜時(寝起き)、すべてSleepSign-Actにて簡単に出力できるので、早速出力していきましょう。

中途覚醒時間

まずは、中途覚醒時間との比較です。

【最低気温と中途覚醒時間】

Vol.2で調べた寝返りの回数(詳しくはこちら)ほどではありませんが、気温が高いと中途覚醒が増える傾向があることがわかります。

睡眠効率についてVol.3で、2013年8月~2015年7月と2019年8月~2021年9月は、最低気温が高い夏は睡眠効率が低い傾向があり、2年毎に散布図を書いてみました。(詳しくはこちら)

中途覚醒についても2年毎に比較してみてみましょう。

【最低気温と睡眠効率】

下図が8年間の最低気温と睡眠効率の比較です。2年ごとに①から④の区間に分けています。さらに、最低気温が上がると睡眠効率が低下する傾向が見られた区間をピンク色、あまり見られなかった区間を緑色で示しています。

次に各区間での最低気温と中途覚醒時間を比較しました。

まず、ピンク色の区間①2013年~2015年、②2019年~2021年は気温の上昇とともに中途覚醒時間が増える傾向を見ることができます。また、全体で見た時よりもさらにはっきりとした傾向が表れています。

一方で、緑色の区間②2015年~2017年、③2017年~2019年ではあまり相関が見られませんでした。

この傾向は睡眠効率の時も同じような傾向にあったので、前回全体で見たときに気温と睡眠効率による相関があまり見られなかったのは、中途覚醒が関係していそうです。

睡眠潜時

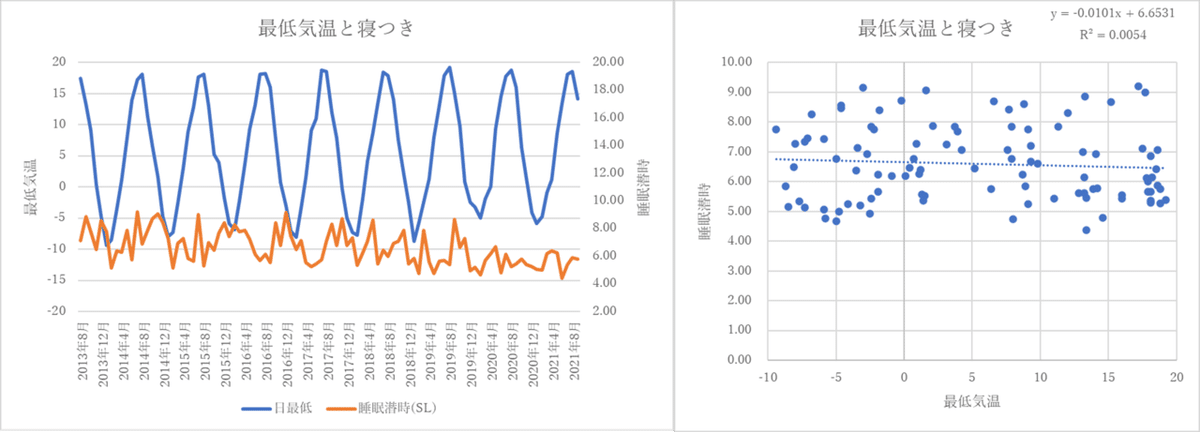

次に寝つき、睡眠潜時と比較してみました。

うーん、気温が高い夏は寝つきが悪くなると思っていましたが、お世辞にも相関があるようには見えません。日の最低気温は明け方で、眠りにつくときの気温ではないので、相関が無いのかもしれませんね。

また、データを見ていただければわかるように私は10分以内に寝ているのであまりここには表れてこないのかもしれません。

※睡眠潜時は2年ごとに区切っても大きな変化は見られませんでした。

離床潜時

最後に寝起き、離床潜時との比較です。

こちらも相関があるようには見えません。むしろ、気温が高い夏は寝起きがよい、という傾向が少しありそうです。暑いと寝てられないということでしょうか。

※離床潜時も2年ごとに区切っても大きな変化は見られませんでした。

まとめ

季節変化、気温の変化は、中途覚醒時間に影響を与えていることが見えてきました。しかし、寝つき(睡眠潜時)、寝起き(離床潜時)には影響を与えていないと考えられました。

Vol3.で検討をした睡眠効率については、中途覚醒時間の変化が影響を与えているものと思われます。

一方で、2013年8月~2015年7月と2019年8月~2021年9月は、夏は中途覚醒時間が増え、その結果睡眠効率が低くなるというわかりやすい傾向がありましたが、2015年8月~2019年7月の4年間は季節、気温の変化が中途覚醒時間に影響をあまり与えていないと考えられましたが、その原因はわかりませんでした。

しかし、以前からも述べられておりますが、アクチグラフと言われる体動から睡眠を推定するシステムでは、睡眠潜時や中途覚醒を過小評価する傾向にあると言われています。

今回、日の最低気温の平均と、中途覚醒時間、睡眠潜時、離床潜時の関係を見てみましたが、そもそも過小評価されている計測結果の傾向を見ること自体がナンセンスなのかもしれません。

これをご覧頂いた方の中で、この中途覚醒時間、睡眠潜時、離床潜時について、ご意見のある方、ぜひ「お問い合わせ」よりご連絡下さい。

最後に、この結果は、Vol.3の最初にも述べましたとおり、私が生活している地域に依存していると思います。当然、北海道と沖縄では異なると思いますし、都市部と郊外でも、エアコンの有無などの睡眠環境でも異なると思います。

いろいろな地域で計測してみたら面白い結果が得られると思います。

余談ですが、寝つき(睡眠潜時)、寝起き(離床潜時)とも右肩下がりになっていました!言い換えますと、年々、寝つき、寝起きともよくなっている傾向が見られたということになります。こちらの原因についてもこれから考えてみたいと思います。

今回計測に使ったシステム

睡眠/覚醒リズム研究用プログラム SleepSign-Act

https://www.kicnet.co.jp/solutions/biosignal/humans/sleep/sleepsignact/

※ 製品・ブログ等に関するお問い合わせは、上記リンクページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡ください。