推し活を語る 〜ズーラシアンフィル大演奏会に行きました〜

こんにちは。

千葉県流山市にある、いちばんはじめの親子のコミュニケーションスクール「きいろいぼうし」の中村ともみです。

おしゃべり前の赤ちゃんとママ・パパのコミュニケーション、ファーストサインのレッスン風景や、元図書館司書として絵本や読み聞かせについて、そして、4歳の男の子を育てる日常をお伝えしています。

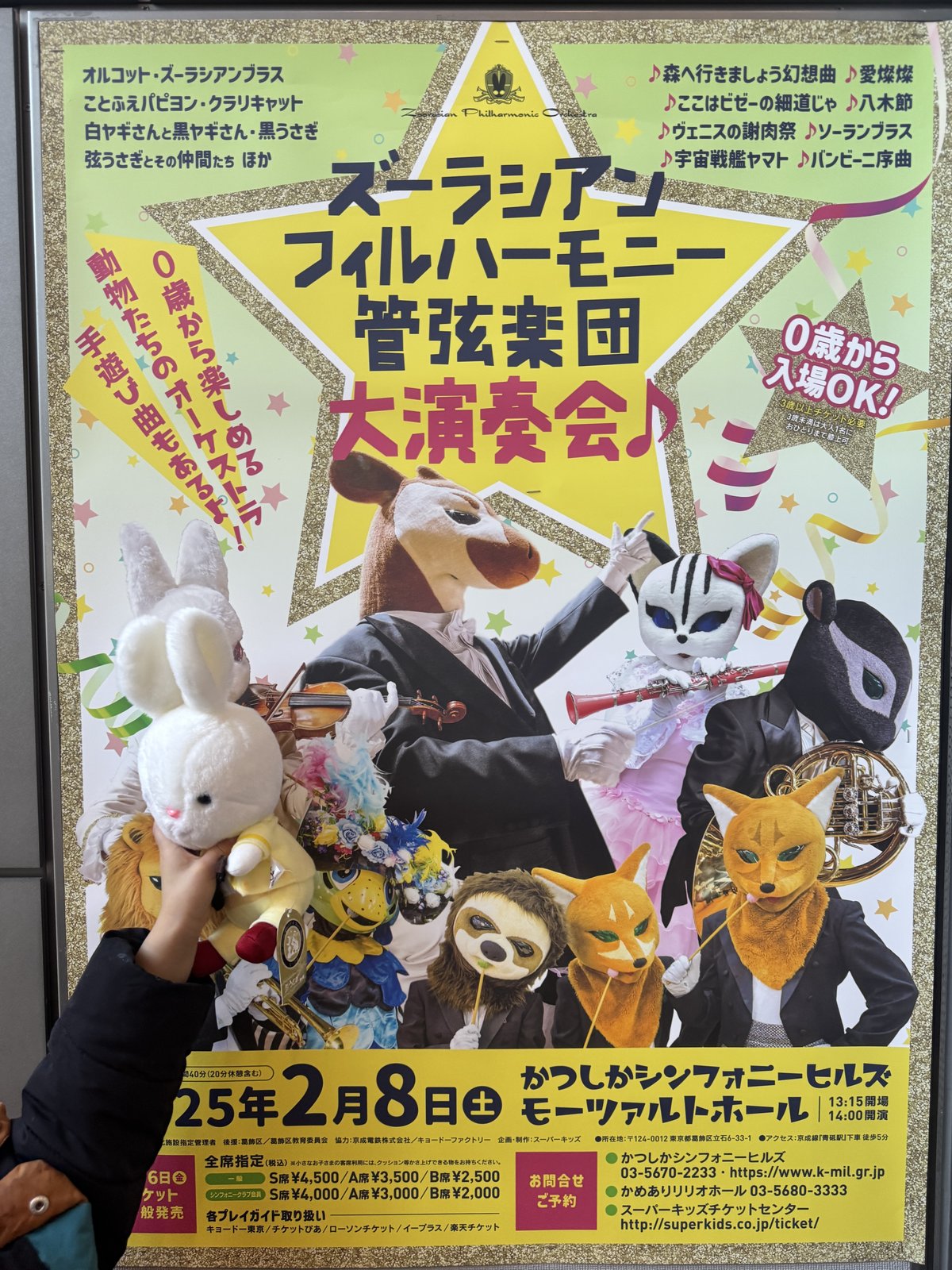

先日、ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団の大演奏会へ、かつしかシンフォニーヒルズへ行ってきました。

ズーラシアンフィルって?

ズーラシアンブラスとは、トランペットのインドライオンさんとドゥクラングールさん、ホルンのマレーバクさん、トロンボーンのスマトラトラさん、テューバのホッキョクグマさん、そして、指揮者のオカピさんからなる金管五重奏バンドです。

そのズーラシアンブラスのメンバーを含む動物さんたちで構成されているオーケストラがズーラシアンフィルです。

コンサートマスターはオルコットさん。わたしの推しです。

ご存知ない人からしたら、なんで? となりますよね。

え、動物? 楽器の演奏? どうやって?

百聞は一見にしかず。まずはこちらの公式YouTubeチャンネルをご覧ください。

動物さんたちが子ども目線のたのしい! を追求しながらも、一流の演奏を提供してくれる。

それが、ズーラシアンブラスであり、ズーラシアンフィルです。

未就学児入場不可のクラシックコンサートがほとんどの中、0歳から入場できるのも子連れにはうれしいところ。

初めてコンサートに行ったときはコロナ禍でした

会場内は、開演を待ち侘びる子どもたちの熱気が充満しています。

わたしたち親子も、息子の推しのぬいぐるみを抱えながら着席していました。

お察しかと思いますがわたしたち親子はリピーター、というかファンです。

最初に行ったのは、2021年。息子は1歳。鎌ヶ谷きらりホールでした。

コロナ禍のステイホームから、経済を回せの大号令のもとに公演なども再開されていったあの頃。

客席はまだ一列ごとに封鎖されていました。

マスク着用必須、発声は御法度。

それでも、親子で初めてズーラシアンブラスの演奏を生で聴いたあの感動は、息子のきらきらした笑顔とともに忘れられない思い出です。

その頃を知っているだけに、きのうの満席に近い客席を見ると感慨深いものがあります。

興行的には厳しい日々が長くつづいていたかと思いますが、それを乗り越えて今日まで活動をしてくださる動物さんたちには感謝しかありません。

事件発生

ズーラシアンフィルの大演奏会を楽しんでいた息子、事件が起こりました。なんと、

「ねぇ、動物さんたちって、人間がお面をつけているんじゃないの?」

これには正直、驚きました。4歳ともなると、そんなことまでわかってしまうようです。

・・・いや、あれはほんとうに動物さんたちが演奏してるんですけど。

「んん? あ、ほら働くトリさんでてきたよ」

と、思わず言葉を濁してしましました。

親としては、もうちょっとズーラシアンフィルの世界に浸っていてほしいのですが。

子どもの想像力をたいせつにしたい

わたしは、元図書館司書だからということもありますが、子どもがこのころに住んでいる、現実と想像とが入り混じった世界をたいせつにしたいと考えています。

ここが、生きていく上でその人を支える力になるからです。

ズーラシアンフィルはまさにその世界の象徴です。

小さい子どもの親御さんたちに読んでいただきたい本があります。

『サンタクロースっているんでしょうか? 〜子どもの質問にこたえて〜』

ニューヨーク・サン新聞社説 中村妙子訳 東逸子絵(偕成社)

1897年のある日、ニューヨーク・サン新聞に一通の手紙が届きます。

差出人は8歳のバージニア。

「おねがいです。おしえてください。サンタクロースって、ほんとうに、いるんでしょうか?」

これを受け取った新聞記者は、この子の切実で大切な質問に対する答えを社説に掲載、その回答は大きな反響を呼びました。

どんな内容だったかは、ぜひ本書を手に取ってご確認ください。

わたしはこの本を大学の図書館学の授業で知り、そのときはまだ、じぶんも精神的には子ども側に属している部分もあってか、さほど響きませんでした。

そののち社会人となり、赴任した公共図書館の児童サービス初任者研修でも紹介され、再読して

「わたしは子どもたちの中にあるサンタクロースを守ってあげる立場にいるのだ」

と認識するきっかけになりました。

じぶんが親になってからはいっそう強く感じています。

この本に対する、児童文学界からの回答書もあります。

松岡享子さんという児童文学者で翻訳者、そして文庫活動をなさっていた方の著作です。

やや専門的な内容ではありますが、語り口は平易なので難しく感じることはないかと思います。

息子がもうちょっと、ズーラシアンフィルの世界に浸ってくれることを願いつつ、わたしも改めて、本を開いてみようと思います。

いちばんはじめの親子のコミュニケーションスクール「きいろいぼうし」

【menu】

◯ mikke! ファーストサイン プライベートレッスン

◯ ファーストサイン初級講座

◯ 赤ちゃん絵本のおはなし会

◯ 流山市南福祉会館 子育て講座