初詣 その後の神社散策

1/1の初詣に続き、本日も神社散策

もう初詣とは呼ばないのだろうから

散策とした

まずは赤羽八幡神社

御祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)です。 縁結びで有名な出雲の神様で、古事記や日本書紀にも数多く登場する、出雲大社の御祭神でもあります。

標高20メートルの小山の上にある「赤羽八幡神社」(東京都北区)は、全国で唯一、新幹線のトンネルの上に鎮座する社(やしろ)だ。 男性アイドルグループ「関ジャニ∞」のファンの聖地としても抜群の人気を誇る。 同神社は延暦3(784)年、坂上田村麻呂が東征の際、八幡三社を勧請して必勝祈願したことが始まりとされる。

坂上田村麻呂が陣をしいて武運を祈願したことから、武力や知力の勝負運に恵まれるご利益があるとされています。 シーズンになると、受験生やスポーツ選手などが多く参拝する人気のスポット。

次に諏訪神社

武蔵野台地の北縁に位置する諏訪神社の参道は、道路によって二分されています。それは参道の中間がちょうど低くなっており、その地形を利用していたのか人工的に切通したためかは定かではありませんが、大正初期にはすでに現在の二分された状態になっていたようです。参道を横切る坂は宮の坂と呼ばれ、分断する道路はこの坂を利用して拡幅したものです。

環状8号から続くこの道路は、赤羽駅西口方面へと向かい、諏訪神社から続く途中の桜並木は北区の桜の名所として有名

道路を挟んだ向こうに本社が見える

創立者といわれる、真頂院第一世秀善和尚が、出身地の諏訪から2本の杉苗を着物の袖の袂に入れて持参し、社殿の前後に1本ずつ植えたそうです。1本は早くに枯れてしまい、残りの1本は「御神木」として境内に残りましたが、やはり傷みが激しく、昭和36年8月15日に、地上170センチのところで伐られ、御社殿裏の植え込みの中に移されています。 この切り株は、直径が約133センチあり、切り株の断面が腐らないように、鉄板を鍋状にした覆いが取り付けてあります。 なお、現在の「御神木」は「かやの巨木」で、袂杉のあった位置と社殿との中間点、社殿正面左手にある。

次に香取神社

香取神社の御祭神は、経津主大神です。日本書紀によれば、『伊弉諾尊(いざなぎのみこと)』が軻遇突智(かぐつち)を十握剣(とつかのつるぎ)で惨殺したとき、剣からしたたり落ちた血液が天安河原にある五百箇磐石となった。経津主大神はその岩の御子神である』とされています。「フツヌシ」の神名は刀剣の威力を象徴する神であることを示しています。

経津主大神の活躍は、国譲り神話の中に見ることが出来ます。高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)が葦原中国(あしはらのなかつくに)の平定に遣わすのは誰が良いかを相談していたとき、推薦されたのが経津主大神でした。

ところがそこに、武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)が自分から志願してきた為、経津主大神と武甕槌大神の2神が出雲国に天降り、大己貴神(おおなむちのかみ・大国主神の別名)とその御子神の事代主神(ことしろぬしのかみ)と交渉して、葦原中国の平定を成し遂げました。

このように、経津主大神は武神として崇敬篤く、香取神宮をはじめ、春日大社・鹽竈神社でも祀られ、国家鎮護・交通安全・縁結びの神としても信仰されています。

香取神社の伝説

『稲付村は、3代将軍徳川家光の正保4年より上野東叡山寛永寺の所領となり、其の後或る夜の夢枕により、上野東照宮の内陣を請ふて其のまま移したために他に比類なき総朱塗りの神殿を現存す』

この神社由緒記に以下の伝説が続きます。

『将軍様に戴いた御内陣は上野から担いできたのです。街道の邪魔な木は伐り払い、出ている軒は壊して通り大変な御威光でした』

寛永4年に、藤堂高虎により上野東照宮が造営され、その後将軍家光公が日光東照宮に比すべき建物にと慶安4年に、現在の上野東照宮を改築し、改築前の御本殿は香取神社に移築されたと言う伝説が、現在も受け継がれています。その伝説の御本殿が、現在の香取神社御本殿です。

では、なぜ上野東照宮の御本殿が香取神社に移築されたのでしょうか。

その答えは推測になりますが、稲付村が東叡山御神領であったことや、香取神社の隣地の法眞寺の開基と寛永寺山主との深い関係などがあげられます。もしも伝説が本当ならば、上野東照宮の改築日が慶安3年6月である為御本殿が香取神社に移築されたのも、慶安3年6月であったと考えられます。

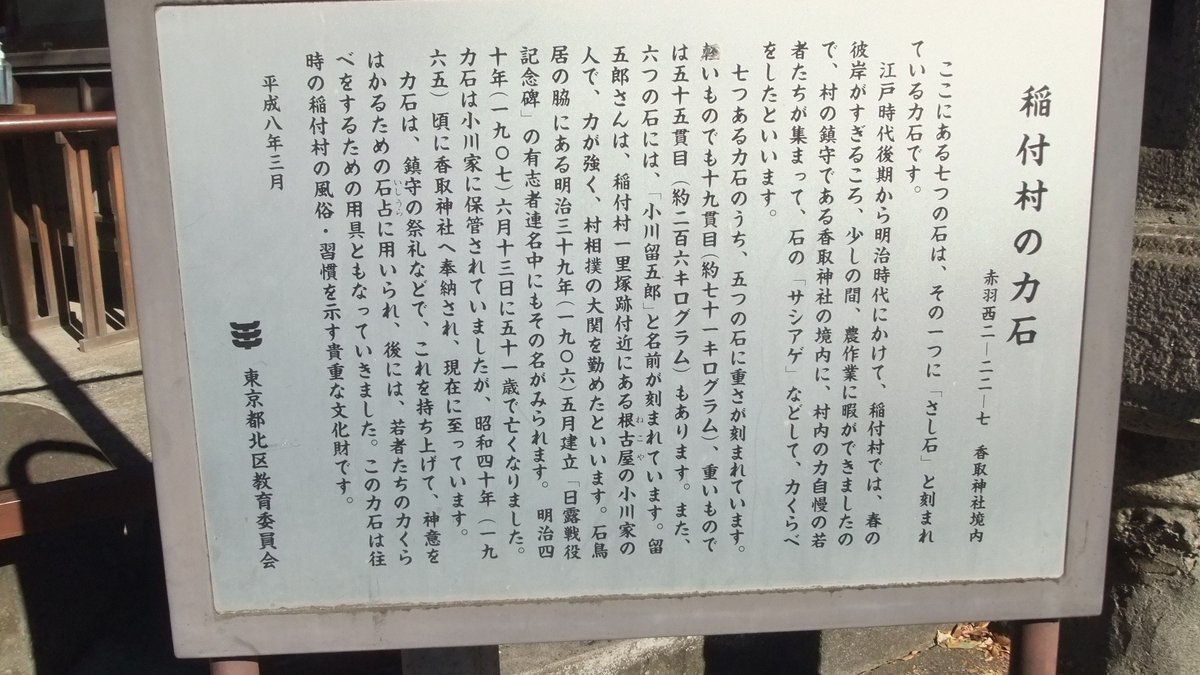

江戸時代から昭和初期にかけて、全国各地で「力石」を用いた力比べが行なわれていました。ほとんどの労力を人力に頼っていた昔は、力比べは数少ない娯楽の役割も果たしていました。現在では労働も機械化され、「力石」の存在も忘れ去られようとしています。

香取神社にはその「力石」が7つ残されており、その中のひとつには「さし石」と刻まれています。

江戸時代後期~明治時代にかけて、稲付村では春の彼岸が過ぎる頃、少しの間農作業に暇が出来ましたので、村の鎮守の香取神社の境内に、村内の力自慢の若者たちが集まり、石の「差し上げ」をして力比べをしたといいます。

7つある力石のうち、5つの石に重さが刻まれており、重たいものでは50貫目(206キロ程度)もあります。

力石は、鎮守の祭礼などでこれを持ち上げて、神意をはかるための石占いに用いられ、後には若者たちの力比べをする為の用具ともなっていきました。この力石は往時の稲付村の風俗・習慣を示す貴重な文化財です。なお、北区内には12個の「力石」が確認されています。

そして若宮八幡神社

江戸時代のガイドブック「江戸名所図絵」には若宮八幡宮とあり、 中世の豪族・豊島清元(清光)をまつるところと紹介されています。

起こりは、旧若宮町の村社で、豊島清元(清光)が息子の清泰の死を悲しんで霊を祀ったことと伝えられています。豊島児童公園の片隅にあり、時代をたたえた木の祠と、公園の遊具のミスマッチが不思議な空間を作っています。ここは古くから「八幡山」と呼ばれていたそうですが、周囲は入り組んだ入江のような地形で、現在は三方が切り立った崖となっており(開発が進む以前はもう少しなだらかだったのかもしれませんが)、確かに下から見上げると小山のよう。口伝によると享保年間(1716-1736)に鶴岡八幡宮を勧請して創建したと伝えられます。地元有志により維持されてきましたが、平成8年に「八幡山の会」を組織し、護持されているそうです。王子神社の境外末社。

こんな神社散策

私の仕事が1/4からなので

せいぜい回れるのは明日まで。

明日は散策できるのかなあ