鉛筆は一本づつ買う=プロセスを大事にする

おはようございます。絶賛・鬱回復期のKinnyです。

私は、鬱の回復に、廣瀬ドクターの方法で、運動療法とアートセラピーを取り入れています。アダルトチルドレンだった人は、根本解決に時間がかかります。

そこで絵画教室に通い始めています。今で4回目くらいです。

すごい発見が毎回あり、思い込みを外す、ということがいかに大事か分かります。

■ どの色を使う?

トマトは赤、赤玉ねぎは紫、って、人は観念で物を見ています。

観念という脳内のフィルターを通してみているので、本当のトマト、や本当の赤玉ねぎは、見ていません…。

ということで、そうした、いわゆる「色眼鏡」を外して、

対象物そのものの色を見る、

ということは、基礎の習得にとって大事なことです。

つまり、色を見る、ということが、技術の大きなウェイトを占めるということです。

これを行動にすると…

A)素人 = 赤一色で塗り込む

B)絵の先生 = 125-24 をベースにして、影は、125-703、そしてハイライトは… うーん…なかなか適した色がないなぁ‥‥

となります。

ということは、24色セットの色鉛筆セットを購入しても、肝心の125ー24がない!ということになる公算が高いです(笑)。

というので、一本一本、色鉛筆は必要が生じたら、購入しています。

このプロセスを通じて、

色とは作るものなのだ…

つまり、与えられるものではなく、混色して作るものなのだ…ということを学んでいます。

家である程度、描いてから、

「先生、ここのところの色がどうしても出ないんです」

と言って相談していますが、そういう相談の仕方をすると、先生の方も、

「やってみましょうかね~」

と教えやすいようです。勝手な思い込みかもしれませんが…。

■ 一回目は見せて覚えさせる

しかし、最初の一回目は、

「まずこの色で全体をさーっと塗ってくださいね」

「それが終わったら、この色をこんな風に、この影のところだけ塗って」

「終わったら教えてください、次を指示しますので…」

という教え方でした。

一歩一歩、着実に先生と、二人三脚で進む。

私はこんなことを子供時代にやってもらったことがないので、とても新鮮でした。

これを一言で言い表すなら、

「色は選ぶもの、ではなく、色は作るもの」

です。

混色で作っていくにも、もともとの鉛筆を選ぶときに、稚拙や経験値の差が表れてきます。それで同じように行動しても、先生と同じ色は出せないので…ますます先生って、すごいなぁという気持ちになるわけです(笑)。

色選び&色作りのレッスンだけあってもいいくらいな感じがしています。

■ まとめ

ということで、私が今回の小松絵画教室で分かったことは…

色鉛筆を一本づつ買いそろえていく、

ということが、

「自分の絵」を作っていくプロセスなのだ、

ということです。

今まで自分で絵画の習得に取り組んできて、失敗続きだったのは、子供のころの戦略で、〇〇色セットを購入して、描こうとしていたからなのです。だから、なんだか描きたいものと違うもの、しか出てこなくて、嫌になって挫折することを繰り返していたんですね…。

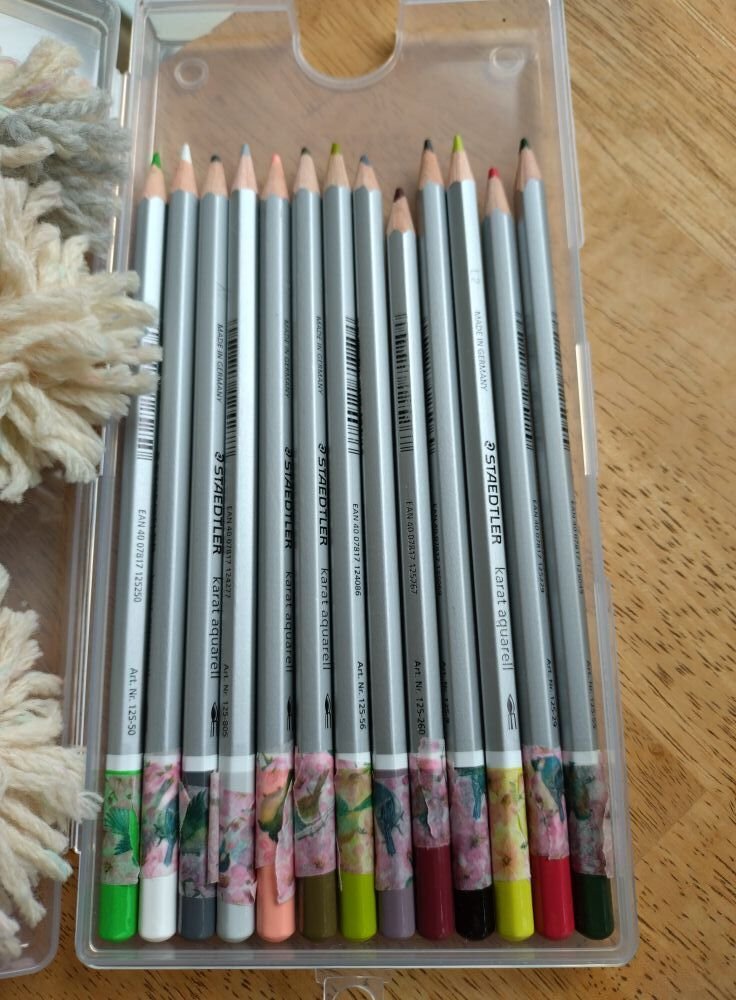

次の写真は、私の色鉛筆セットですが…既存の12色鉛筆セットにない色ばかりです。

しかも、特定の色だけが特に鉛筆の減りが多いので…この色が私の心理学的な心の色合い、ともいえるのかもしれない、とすら、思います。少なくとも、心惹かれる色合いである、ということは言えているはずですので…。

■ 行動化の効用

1本、2本の色鉛筆を買いに行くのに、画材屋さんまで行っているのですが…この色を塗りたい!という思いが、わざわざ買いに行くという行為によって強化されている気がします。もちろんネットで、ぽちっと買ってもいいのですが。

この行動が、自分の思いを大事にするというセルフコンパッションを行動化してもの、であるのではないかと思います。

こうして、大人は

自分の絵を作り、自分の色を作り、自分らしさを構築していく。

子どもが学ぶプロセスとは、全く違うってことですね!