クライミングによる地域おこし7年間の歩みのまとめ

こんにちは!元山梨クライマーで、分子栄養学ONEのKinnyです。

私は福岡へ7年前に夫の転勤により移住し、クライミング活動が諸般の事情で、できなくなったため、

クライミングによる地域おこしに取り組んで7年目

です。

最近、顕著な成果がありましたので、ここらで活動内容を振り返り、今後の指針としたいと思いたちました。

■ クライミングによる地域おこし 前史:2009~2017年 山梨時代

ヨガのインストラクターをしつつ、雪山登山からアイスクライマー&トラッドクライマーへ。 クライマーとしての詳細はこちら。

夫の仕事の転勤により、福岡へ3度目の転居&失業。同じタイミングでUIAA『登山総合ハンドブック』の出版依頼を出し、出版契機をつくる。翻訳依頼を受けるが固辞。今思えば、受けておけば活動原資になったかもしれないが。

■ クライミングによる地域おこしフィジビリティスタディの変遷

2017年

クライミングによる地域おこしに取り組みを開始する。積雪期登山ガイドステージ2を取得してのガイド活動を活動原資とする考えで、筆記試験・実技試験に合格するが、体格が小さく、登山ガイド活動自体で自らの命が危険にさらされることを自覚し、この道は断念し、別の作戦を考える。九州や小川山遠征で多くの事故を見聞きする。建築不可物件再生セミナーへの参加し、再生不可物件でも再生可能な事例が多数あることを知る。

2018年

夏季岩根山荘でアルバイトし、川上村について知識を得る。福岡では、カウチサーフホストを実践し、外国人(クライマー含む)のゲスト対応に経験値を積む。同時に、OTOMO社にて福岡市公認・観光ガイド(福岡市・糸島)を個人事業主として行う。 スタートアップ福岡(市主催の起業家塾)に参加し、ネット利用によるマッチングアプリの起業プランを作るが(当方元プログラマー)、クライミング自体の普及を現在の状況下で行うと、不要な事故がただ増え、アクセス問題を悪化させるだけであることを強く自覚する。山梨遠征に伴い、いくつか空き家を内覧する。空き家再生の勉強をスタートし、エンジョイワークス社の空き家プロデューサー講座に参加。

2019年

ゲストハウス天空の茶屋敷でゲストハウスキーパーを行い、ゲストハウス運営について経験を深める。また、外国人クライマー向けに福岡八女・日向神のベータサイトを作成する。世界的岩場リスティングサイト、TheCrag.com社からの依頼で、日本で唯一の翻訳者となる。3月、岸良クラックで肉離れし、クライミングできなくなる。その地で、自然農を紹介される。クライマーのシンプルなライフスタイルとマッチするライフスタイルであると思い、自給自足のエコビレッジを目指し、自然農の習得をスタートする。以後、3年かけて稲作・畑作を習得。9月12日 膝を亜脱臼し、登れなくなる(3年回復にかかる)。

2020年

九州で普及しているボルトであるカットアンカーが、現代では不適切なボルトであることが判明し、日本フリークライミング協会が協力に来てくれる。八面・四阿屋で講習会、日向神でリボルトが行われる。岩とお友達になる会を発足し、子供たちや岩場がある地域住民に体験クライミングを行う無償活動をスタート。大分八面にクライミングによる地域おこしを提案し、八面ではリボルトがローカルクライマー有志により行われる。熊本五木村に天狗岩を紹介し、トップクライマーの開拓参加希望を伝える。誰もが名を知るクライマーたちであるが実現せず。生業としての農業を覚えるため、自然食品スーパーのマキイ農園で、農業のアルバイトをスタートする。

2021年

農業研修に参加し長崎県大村市で、クライミングによる地域おこし提案を行う。議員さんとつながり、現在も交流あり。不登校の子どもの支援をしている大分八面付近に在住のまさみさんとの出会い(9.11被災により、地方移住経験11回)、長崎大村への定住のアシスト(人と人のマッチング)を行う。フリースクールなどの学校事業が都会からの移住希望者の主たる魅力となることを知る。大村では林業が盛んだったため、林業就業者支援講習に参加し、自伐型林業×クライミングの可能性を打診する。日本フリークライミングインストラクター協会の奥村さんが、九州クライミング界のレベルアップのため、佐賀県にて有志によるビレイ講習をしてくれる。その後、天草だるま放牧豚に豚の放牧・グラフフェッド肉牛の放牧の勉強でWwoofに出かけ、手作りのログハウスに暮らす。ライフスタイルが気に入る。地域おこし協力隊のメディエイター事業を知る。さかさま不動産に広告を掲載。

2022年

悪性貧血によるうつ病発症し、精神科にかかり、分子栄養学による栄養療法で治癒に取り組む。和歌山県色川地区に農業研修に出かけ、南裏健康さんの幼馴染の方から、ニワトリのトサツを経験させてもらう。11月、熊本水上村にてログハウスビルド講習会に参加する (国産材を用途開発) 1月 奥村さんによる2度目のビレイ講習に出席。

2023年

うつに併発した不安障害でカウンセリングにかかり始める。身体的な原因をとりのぞくため、分子栄養学を学び、ONE(Orthomoleculer Nutrition Expert)を資格取得する。栄養相談窓口開設。2月、北海道・旭川および下川町へ、クライマーがやっているゲストハウスを視察に行く。3月1日 膝のリハビリ中にアキレス腱断裂。さらに一年のリハビリ期間を余儀なくされる。アキレス腱のリハビリで水泳を再開し、トラウマのフラッシュバックを徐々に克服する。トランスコーチングによる心理療法を学習する。AC克服によるうつ病の完治を目指し、心理カウンセラーにかかる。

2024年

9割ほどアキレス腱が回復し、立山で夏山小屋バイトを行う。9月、瑞牆に空き屋がみつかった旨、さかさま不動産より大家さん発見の連絡をもらう。10月、育休プチMBAに参加し、ビジネスの勉強中。

現在、クライマーのシェアハウス実現に向け、仲間募集中!

■ 今後の活動の見込み

今後は、現地クライマーによるローカルクライマーの会発足により、地域の一般住民の皆様との交流を深め、地域を深く知り、住民ニーズを拾い、それをなりわい化する活動へシフトすることを希望しています。

この面に協力してくれるクライマー仲間を募集したい。

■ 現在行っている通常の業務

1)市場に放出される岩場のそばの不動産や森林のチェック

2)空き家レンジャー、古民家再生など空き家系の勉強会参加

3)地域おこし協力隊 募集要項を規定するコンサルタント集団の勉強会等への参加

4)政策金融公庫やグロービスなどの企業系相談先への相談

5)リーダーシップ講習などの一般的な意味でのリーダーシップ育成の勉強会参加

6)体力アップ(先立つ体力がないとクライミングできません)

7)成功・失敗 事例探索 岐阜県下呂=成功事例

知識系もですが、スキル系は人間力が必要というような面が大きいです。

共に活動してくれる仲間募集中です。

■ クライミングによる地域おこしについて

結論から言えば、クライミングによる地域おこしは前途は有望だが、日本市場側の用意ができていない。

クライミングによる地域おこしは、前途は大変有望で、世界のアウトドアアドベンチャーツーリズム市場は、なんと75兆円市場です。すでにサーフィンやスキーでは、日本国内にも、すでにサーフィンの町○○、やスキーの町〇〇ができており、定住者が出ています。クライマーの町は世界各地にあります。

しかし、日本の登山界は、近年、遭難者数がうなぎ上りで、私が登山をスタートした2009年以前から、ずっと毎年最高を更新中です。富士山を見るまでもなく、安易な市場開放による事故数の多発は、地元警察や消防のマンパワーの消耗につながります。

富士山はすでにオーバーツーリズムの弊害が出ており、それは、北アも同じでした。都市部では、京都だけでなく大阪でもほとんど中国というような町が出現し、安易に外国人を入れることは地元との合意がないと日本国自体が乗っ取りにあうような危険すら感じさせられます。日本語が通じないレストランが出ているほどです。今年、立山に小屋バイトに出て、小屋バイトメンバーすら日本人では集められず、中国人などの他国の人に頼らざるを得ない実態を知りました。

一方、登山教育はマンパワー不足により、後ろ手なので、登山道でのすれ違い方法、程度の一般的な登山マナーも周知徹底されず、事故の原因になっており、またトレラン流行による浮石化により、山岳地帯での登山道の荒廃は深刻でした。

安易に市場開放してしまうと、どういうことが起こりそうか…ということは簡単に想像がつきます。

クライミングで第二のニセコを作ってしまうようなことは避けねばなりません。

一方、日本人クライマーへの新人教育不足も深刻で、国内クライマー自体がまとまりがありません。一致団結していないので、互いに足を引っ張り合っているので、岩場の整備も進まず危険なまま放置され、新人クライマーは教育機会がなく、事情を分かっている古いクライマーたちが、細々と登り続けるということが長年続いているのが、日本の外岩クライミングの現状です。

アウトドアの岩場の安全性は、固定金具であるボルトによって担保されていますが、アルパインのルートの持つべき倫理観と、スポートルートのクライミングの倫理観は全く異なるので、この両者の違いを明確に知らないクライマーによる相互の領域侵害が顕著となっており、混乱状態にあります。

この状態に対する、業界内のリーダーシップによるアルパインとフリーの区別が求められています。近年、古参クライマーの内部の議論による、取り組みが始まったところです。

一方地域おこしを担当する行政担当者は、そうした事情は知らない、分からなくて当然ですので、地域おこし協力隊の事業イメージができません。したがって、募集もかかりません。

クライマー界が自ら行政にアプローチして、取り組まねばなりませんが、いかんせん、活動の原資になる収入がないと、単に行政担当者に連絡を行う程度のことでも、なかなか取り組みが進まない、という悪循環にあります。

日本のアウトドアアドベンチャーツーリズム、そして、その中でアウトドアのロッククライミングということを見た場合、国内トップクラスのアウトドア資源県は山梨県であり、北杜市である、ということは、議論の余地がありません。

山梨県北杜市は、全国から前途有望な若いクライマー、エリートクライマーがこの地に移り住み、クライミングのトレーニングにいそしみたいと願うような土地柄です。このことを北杜市が知らず、一般的な観光のほうが優先されているのは、ひとえにクライマーが貧乏で、お客として見た場合、魅力がないからです(笑)。

しかし、今はやりのSDGsという意味で見た場合、クライマーが貧乏であることから、清貧をいとわない人種ということは言えると思います。

そのため、パーマカルチャーなどのエコロジーな取り組みとクライマーの価値観は相性がよいのではないか?と思っています。

■ トラウマ、脱臼、アキレス腱、鬱病…数々の試練を乗り越えて

言語獲得以前の幼少期に父親に水に突き落とされ溺死しかけたことが、ある危険なクライミングによって、フラッシュバックで蘇るようになり、考えの浅さにより、明らかに自分よりも弱者である、他者を命の危険に陥れるという、”未熟な男性性”を持った男性に対して、根源的な”強烈な怒り”を未解決の感情として、持っていたのが原因で、逆にそのような人を投影、シャドーとして引きよせることになりました。これが、クライミングをきちんと教えていないクライミング界全体に対して、非常に強い憤りとなり、そのことが、私のこのような活動の障害、となっていたことが判明しました。心理カウンセラーの南ゆうたさんにお世話になりました。

クライミング界には良心と言えるものが息づいています。九州ではいまだに使われていたカットアンカーが、もはや古く、グージョンが今では主流だということについて教えに来てくれた当時の日本フリークライミング協会理事の井上大助さんを始め、現代のボルトについて文部省登山研究所に論文を書いてくれた黒田ガイド、九州の遠くまで、ビレイ講習を開催しに来てくれた日本フリークライミングインストラクター協会の奥村会長、また屋久島にてプチ・クライミングによる地域おこしに取り組んでくれたジャンボさんや倉上さん、そして、日向神でリボルトしてくれた新田さん、また、最後に近年アルパインクライミング協会を立ち上げたガメラ菊地さん…などなど、私個人のためではなく、ましてやそのクライマー個人の私心のためではなく、行動してくれたクライマーたちに感謝申し上げたいと思います。

クライミング界全体の福祉や公益のために立ち上がってくれた皆さまに感謝申し上げます。

現在も続々クライミング教育の不足を補う企画がたくさん出ているような気がします。昨日は、ヒヤリハット登録サイトを発見しました。

■ 外国人の流入について

現在、当方のところには、時折、見知らぬ外国人クライマーがクライミングすべきルートはどこか?とか、〇〇の岩場に行くが宿泊はどうしたらよいか?などの問い合わせが来ている状態です。”クライミングスチュアード”としての役割を初期の形態で担いつつあります。

特に東南アジアクライマーにとってヨセミテに行くよりも近所でトラッドを行うことができるメリットがあります。

当方ブログのいくつかある、英語記事は、そうした海外クライマー向けに書いたものです。外国人クライマーたちは、確実に日本にクライミングに来たいと考えているでしょう。

■ 日本の岩場の受け入れ準備ができていない

世界的クライマーのアレックス・オノルドが日本の岩場についてかなりまっとうな指摘を行っています。

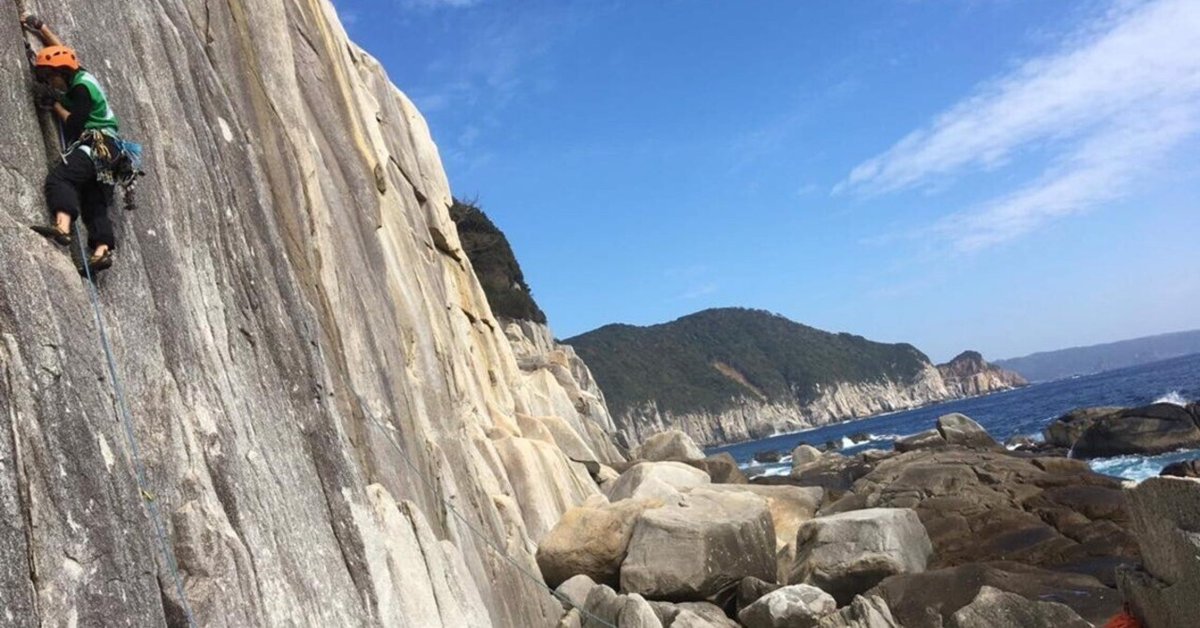

日本の現状の岩場の状況ですと、スポートルートは、ボルトが40年前のままの岩場と新しいボルトの岩場の見分けが、外国人でなくても、日本人の新人クライマーでも難しく、案内人なしのゲレンデクライミングは考えにくく、ラオスやギリシャの岩場のように普通にリードで取りつくことができる岩場は、小豆島程度でしょう。(まだ行ったことがないですが)

また、日本のグレーディングが海外と比べて格段にばらついている、という事情が、ボルトが、たとえよくても、気楽にとりつけない事情となっています。5.9ではじかれるのは、ランナウトが普通に起こっているためです。少なくとも日向神では5.9、ヨセミテ仕込みとかいう普通の外国人クライマーは登れませんでした。

国内ボルダーは万人に薦められるものの、岩そのものが見つけにくいという問題があります。こちらも案内人(スチュワード)を職業として確立するほうが、良いかもしれません。

スポートルートの岩場のボルトの現状は一朝一夕には変わる見込みはありません。

以上のような理由から、外国人が仮に登りに来る、という場合は、まずは海外クライマーの中でも、上級のクライマーからというのが、事故を防ぎつつ安全に、外国人に日本の岩場の良さを知ってもらうには良いと思います。これが一つ目のステップだと思います。

上級者のトラッドクライマーであれば、ボルトは不要で、事故も少ないのではないでしょうか?

というので、日本を代表するトラッドの岩場として、また、トラッドの登攀に関する厳しいクライミング倫理観を持つ岩場として、瑞牆は、良い取り組み先ではないかと思っています。

次のステップとして、ローカルクライマーの会の発足が望まれる段階であると思います。