「卑弥呼さま」に会える、大阪府立弥生文化博物館

10月の終わり、大阪府和泉市の「大阪府立弥生文化博物館」通称「弥生博」を訪れました。

大阪駅から最寄りの信田山駅まで電車で約45分、駅から徒歩10分ほどの場所にあります。

こちらの弥生博では弥生文化に関する資料が幅広く展示されています。

実物の出土品だけでなく、レプリカやジオラマ、人形などをとおして歴史について学習できる弥生時代専門の博物館なんです。

建物は広々として、明るい雰囲気です。

館内では家族連れや、熱心に音声案内を聞くお子さんの姿が見られました。

そして、この博物館では「あの人」に会うことができるんです。

それは……

「卑弥呼さま~!」

古代史好きの方はご存知かもしれません。

日本史の資料集や学習漫画に必ず載っている、あの卑弥呼さまの像が展示されているんです。

私もイラストを作成する際、この像を参考にさせていただきました。

弥生時代にしては衣装がカラフルだと感じましたが、各分野の専門家が当時入手可能な素材を検討し再現したとのこと。

中国との繋がりをアピールするために大陸風のデザインなのだそうです。

館内には卑弥呼さまの衣装を試着するコーナーもあります。

鏡や勾玉などの小道具もそろっていて、卑弥呼さまになりきって楽しむことができますよ。

そして、個人的に間近で見られてうれしかったのは「中平年銘の鉄刀」のレプリカです。

長さは110cm。中国製の刀です。

刀身には「中平」以下24文字が金象嵌されています。

「中平」は後漢の年号で、西暦184年~189年を指します。

同時期に日本で卑弥呼が共立されたことから、後漢から卑弥呼に贈られた刀だという説があるのです。

しかしこの刀は150年後に天理市の東大寺山古墳に副葬されます。この古墳の周辺は大和政権とつながりの深い和珥氏の拠点であり大量の武具が副葬されていることから、被葬者は和珥氏族の武人と考えられています。

卑弥呼の刀だとしたら、どのようなルートで和珥氏の手に渡ったかは今も謎のままです。

そして「中平」からおよそ50年後の239年、卑弥呼は魏から2本の刀を贈られます。

長さは5尺(1.2m)。

2本の刀の行方は現在もわかっていませんが「中平年銘の鉄刀」と同じように金象嵌や金銀の装飾がされていたかもしれません。

なぜなら魏から邪馬台国への贈り物は、次のような順序で倭人伝に記されているからです。

・金八両

・五尺刀二口

・銅鏡百枚

・真珠

・鉛丹(おしろい)

これを見る限り「五尺刀二口」は金八両には劣るものの、銅鏡100枚に優る価値があったと推測できます。

もしかしたら刀に立派な金銀細工が施してあったかもしれません。

次回作ではこの刀の謎に迫る予定です。

お隣の池上曽根遺跡公園にも立ち寄りました。

池上曽根遺跡は弥生時代中期の環濠集落です。

復元された大型建物や、直径2.3mのくりぬき大井戸などを見ることができます。

そして今回のご当地グルメは……

りくろーおじさんのチーズケーキです。

大阪南部の玄関口、天王寺駅で購入しました。

生地はふわふわ、ぷるぷる。

やさしいチーズの風味にレーズンがよいアクセントです。

そして、この物価高の時代に6号サイズ(18cm)で965円というお手頃さ。

常に行列ができているのも納得です。

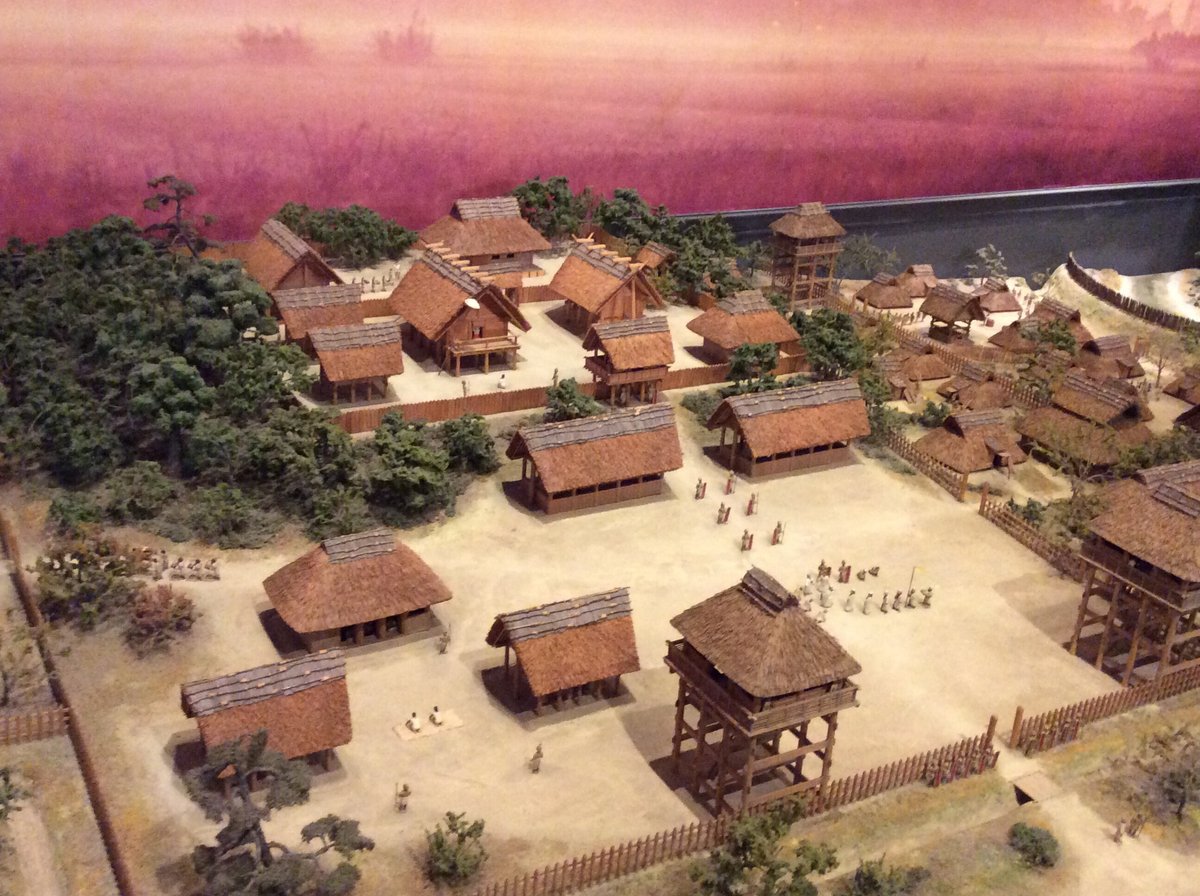

弥生博には卑弥呼の館を再現したジオラマや直接手で触れることのできる出土品もあり、お子さんが日本史に親しむ第一歩としてぴったりの博物館だと思いました。

無料配布の漫画も子供向けかと思いきや想像以上におもしろく、弥生時代の暮らしを深く知ることができました。

小中学生の入場は無料、写真のウェブ掲載は個人利用であれば可能、というのもうれしいポイントです。

卑弥呼さまに出会い、弥生の世界に浸れる大阪府立弥生文化博物館でした。