市民への医療サービスを途絶えさせないために。市民病院の経営改善の方向性は?【R6.9.13青森市議会決算委員会質疑まとめ】

市民への医療サービスを途絶えさせないために、経営改善待ったなしの青森市民病院。決算委員会では、市民病院の経営改善の方向性を具体的に議論しました。

1.市民病院の経営は自転車操業状態?一時借入金の動き

令和5年度の決算書には、13億円の一時借入金が記載されています。

一時借入金とはその名の通り、年度内に資金需要が発生したときに、借りては返すを繰り返すものです。

令和5年度末時点での一時借入金について、市は

事業資金として一時借入を行っており、令和5年度末時点での借入金13億円については、市中銀行から借入し、令和6年4月12日に全額返済している

と答弁しました。

一方、令和6年8月末時点での一時借入金について

その後、4月15日に水道部から3億円、8月30日に一般会計から10億円を借入しており、8月末時点での借入金は13億円となっている。

とも答弁しています。

4月12日に13億円返済して、4月15日に3億円借入する、というのはまさに自転車操業そのものです。

しかも、令和6年8月末時点での一時借入金は水道部や一般会計からのもので、これは予算審議も何もなく為されるものです。こうした経営状態の市民病院の経営実態が市議会で何の議論もないまま、公費の投入が際限なく続くことは大きな問題です。

2.一時借入金による自転車操業で破綻した公立深谷病院

「市民病院なんだから、青森市がお金を出せば破綻しない。大丈夫だ。」

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、多額の一時借入金が原因で経営破綻し、住民への医療サービスが途絶えた公立病院はいくつもあります。

その一つが、宮城県石巻市の公立深谷病院です。

公立深谷病院は、苦しい経営が長く続いたため、資金不足を一時借入金で対応しており、平成18年にその金額は17.5億円に達していました。

その最後は、突然訪れました。

公立深谷病院の経営破綻は突然訪れた。平成18年10月、公立深谷病院は、一時借入金の借入先であった銀行から融資を拒絶されてしまう。

(中略)

金融機関が融資しないことにより、深谷病院は、職員に10月の給料を支払えない事態に追い込まれた。結局、公立深谷病院は、平成19年3月31日をもって病院を解散し・・・

(中略)

公立深谷病院は、資金繰りが完全にシヨートしてしまったため、平成18年の12月27日になっても職員にボーナスが支給できないという異常事態に追い込まれている。結局、石巻市長が12月27日に行われた12月定例議会に提案する追加議案として1億円の貸し付けを提案。議会の議決を受けて12月29日にこれまでの支給額より3割カットした支給水準で、期末手が職員に支給されている。記者会見した土井喜美夫市長は「人道的見地から企業団職員の年末年始の生活を思い、1億円の貸付金を用立てることにした」と述べている(三陸河北新報社 平成18年12月27日付)。

(中略)

企業債28.8億円、一時借入金17.5億円、債務負担行為1億円、退職手当組合精算額7.8億円、合計で55.1億円に達している。これらの負債は最終的に、石巻市、東松島市の税金で賄われることになる。

3.現実を直視しない市の姿勢は疑問

(木村淳司)「入院、外来の患者数と収益」、「繰入金」、「最終的な損益」それぞれについて、直近の状況を踏まえた今年度の見込み額をお示し下さい。

(病院事務局長答弁)

令和6年4月から7月までの患者数については、入院延患者数が、前年度と比較し1,076人増の28,887人、外来延患者数が、前年度と比較し821人増の58,295人となっている。

今年度の患者数については、年度が始まりまだ4か月であることから、当初予算の入院延患者数99,591人、外来延患者数183,319人と見込んでいる。

同じく7月までの医業収益については、入院収益が、前年度と比較し約2億円増の約19億8,000万円、外来収益が、前年度と比較し約600万円増の約7億2,000万円となっている。

今年度の医業収益については、当初予算において、入院収益約68億2,338万円、外来収益約24億1,798万円と見込んでいる。

また、繰入金及び損益についても、当初予算において、約15億4,790万円の繰入金で、約2億7,723万円の損失を見込んでいる。

市側の答弁は、患者数が昨年度の同時期よりも増加していることに焦点をあてて、経営が改善に向かっていることを示そうという意図を感じます。

しかし、実際には、今年度の7月までの患者数のペースは、当初予算の見込みに比べると15%ほど少なくなっており、医業収益が見込みを下回る可能性が、高いのではないかと考えます。

経費削減など医師や看護師、事務職員の頑張りだけでこの経営難を何とかするというのは、難しいのが現実でしょう。

そもそもコロナ前にも既に青森市民病院は債務超過に陥っており、市民病院単体の経営努力では、経営改善が難しいと判断し、県立中央病院にとってもメリットがあるということで、当時の小野寺市長と三村知事との間で経営統合という決断がなされました。

確かに経営統合は私も絶対に必要だと思います。しかし、県病と経営統合すれば、問題は解決するという認識が甘いのではないかと考えます。

4.経営改善の方向性を探る

市民病院の経営改善のヒントを探るためには、市民病院が青森保健医療圏においてどのような位置づけにあるのかしっかりと把握することが重要だと考えます。そこで圏域内の高度急性期医療を行う県立中央病院と令和5年度の経営状況を比較したいと思います。県病と市民病院を比較することによって、いかに市民病院が厳しい経営状況に置かれているか、青森市の中核病院である市民病院が青森保健医療圏において、どのような役割を果たすべきか、ということが改めて明らかになると思います。

5.医業収益で見ると県病は市民病院の3倍の規模

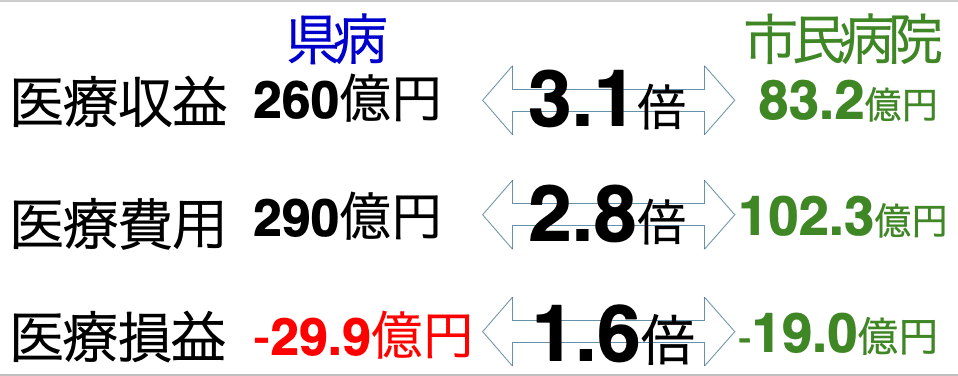

まず、医業収益(補助金や繰出金といった医療以外による収益を除いた、純粋に医療行為で得た収益)、医業費用、医業損益で県病と市民病院を比較します。

医業収益は

県立中央病院が約260億円、市民病院が83億円

で、医業収益で見ると、県病は市民病院の約3倍の規模となっています。

医業収益から医業費用を差し引いた医業損益は

県病が29億9千万円の赤字、市民病院は19億円の赤字です。

実は県病も、コロナ前でもそれほど経営状態が良かったわけではありません。コロナ前でも、医療事業による損益は15億から25億程度の赤字で推移していました。

最終的な決算で黒字が続いていたのは、各種の補助金や県からの繰入金によるものです。

6.患者数に対して市民病院の規模は大きすぎる

次に病床数や患者数を見ていきます。病床数はその病院の規模を表す重要な指標です。

県立中央病院の病床数は684床、これは市民病院の1.5倍、使用率は70.5%(平均して約7割のベッドが埋まっているということ)となっています。

県病の入院患者は前年度比1.5%減の一日あたり482人。これは市民病院の2.1倍、外来患者数は一日あたり平均1,213人(同市民病院の1.7倍)となっています。

医療による収益(売上に当たる数字)は市民病院は県病の1/3です。

一方、市民病院の病床数459床は県病の約2/3であり、患者数に対して市民病院は病院の規模が大きすぎるとも考えられます。

7.県病と市民病院の経営比較〜入院編〜

入院について、市民病院と県病の経営を比較すると、病床利用率が低いことは問題ですが、入院患者一人当たりの単価では健闘していることがわかります。

市民病院の入院単価は、一日65,556円、県病は平均で1日9万円を超えています。これは県病がより高度な医療を行っているからですが、市民病院の入院収益は県病の7割超です。市民病院の入院部門の単価は、低くないことがわかります。

入院患者一人当たりの単価で市民病院が県立中央病院に対して健闘しているとすると、問題は、病床使用率、つまり施設の規模に対する入院患者の数ということになります。

令和5年度の病床使用率は県病が70.5%なのに対し、市民病院は50.8%となっています。ちなみに県病は令和元年度の82.1%から4年間で12.4%低下しているのに対して、市民病院は同67.9%から17.1%も低下しています。

この要因について市は

両病院の医療機能は、急性期医療の面で一部重複しているものの、担っている役割は異なっており、対象となる患者に違いがあることから、両病院では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響や、その後の受診行動変化による影響に違いがあるものと認識している。

と答弁しました。

確かに県病は癌治療など、コロナに関係なく治療しないといけない病気に対応している事実はあると思います。

一方、コロナ以前から病床利用率に差があります。この点は私がたびたび指摘してきたこともあり、市も利用状況にあわせた病院規模の見直しの必要性を認めています。

市民病院としては、令和5年度の病床利用率が、「青森市公立病院経営強化プラン」における見込みに対して厳しい状況にあると認識していることから、今後の病院経営に当たっては、病床数の見直しなど、プランに基づく取組を着実に進めるほか、患者動向等の環境変化に的確に対応するなど、更なる経営改善に努めてまいる。

8.県病と市民病院の経営比較〜入院編〜

次は、外来診療です。

市民病院の令和5年度の外来診療の単価12,835円で、県病の外来診療単価33,630円の38.2%となっています。

市民病院の外来収益は約22億円で、これは県病の外来収益の1/5しかありません。

つまり、市民病院の収益性が低いのは「外来患者の単価が安い」ということが主な要因であると考えられます。

これは県病がより高度な医療を行う青森県の拠点病院だからということが主な理由と考えます。

ただ、市民病院が今後、より単価の高い医療サービスを行っていくことを目指すと、県病と医療の分野が重なってしまう面もあります。

9.県病と市民病院の経営比較〜費用編〜

次に、経営分析に欠かせないもう一つの指標である費用の方も見ていきます。

医療収益給与比率(民間企業でいう売上高人件費比率)は、

県病は45.3%

市民病院は64.1%

医療収益経費比率(光熱費等の経費が売上に占める割合)

県病は13%

市民病院は20%

市民病院は県病に比べ、医業収益に対する給与や経費などの費用の割合が高くなっています。

この要因と改善策について市は

この比率については、医業収益の増や給与費の減により数値が減少することから、医業収益については、診療単価や患者数の増、給与費については、給与単価や職員数の減が一般的な対策として考えられる。

と答弁しました。なんだか人ごとのようです。

この「人ごと」「危機感のなさ」が市民病院最大の問題と考えています。

10.市民病院が今後担うべき役割は何か

多少の基準外繰出金は公立病院なので仕方ないとしても、基準外繰出金が膨らむ、巨額の赤字が出るというのは、そもそも患者数の見込み違いや、市民が求める医療の役割と、市民病院の役割がずれている可能性があります。

青森地域保健医療圏における病床数やその役割の現状について「県立中央病院と青森市民病院のあり方検討協議会」では

令和2年度病床機能報告における青森地域保健医療圏の一般・療養病床数は 3,474床で、2025 年の必要病床数 3,024 床を上回っている。機能別では、高度急性期及び急性期が余剰、回復期が不足している

としています。

ちょうど県病と市民病院が担っている医療が余剰ということです。

市民病院がこれまで通り急性期医療を担うことが、市民の医療サービスへの満足につながるのか、よく考える必要があるのではないでしょうか。

一方、市は市民病院の役割について、以下のように答弁しています。

急速に少子高齢化が進む中で、市民病院の役割や機能を再検討しない姿勢は疑問です。

市民病院は、青森地域保健医療圏における中核病院として、民間の医療機関では診療が難しい手術や入院などを要する患者を受け入れる急性期医療を担っている。

この役割を果たすためには、医師や看護師など、現在の医療提供体制を確保し、引き続き、市民に対して安全で良質な医療を提供する必要がある。

このことから、本年3月に策定した「青森市公立病院経営強化プラン」に基づき、経営改善を図りながら、市民病院として果たすべき役割・機能を維持してまいる

11.社会が変わる今、市民病院の果たすべき役割を再考すべき

今の市民病院が建設着工された昭和58年とは、青森市の医療を取り巻く環境も大きく変わっています。

少子高齢化が進み、人口も大きく減少していくしていく状況で、市内には他の大規模病院のが開院しています。

市民病院が青森市唯一の総合病院ということであれば話は別ですが、青森市内には他にも沢山の病院があり、技術の進歩によりその医療水準も日々向上してきています。

先日の一般質問の後、青森市内の医療関係者からSNSでメッセージをいただきました。

市民病院が経営改善と称して、患者を増やそうと努力すると、民間病院の経営が圧迫されるのではないか。青森地域保健医療圏の医療需要、患者数はこれから減少することはあっても増える事は無い。民間病院も含めて圏域全体で必要な医療を供給することが大事だと考えている

私もこの意見に賛同します。

新都市病院なら、脳神経外科に強みがある、厚生病院は消化器疾患などに手術実績が多いと聞いています。そのような分野で市民病院に比較優位が現在ないのであれば、民間病院に任せていく方が良いのではと考えます。

12.市民病院の閉院に向けて対応しないと医療崩壊もあり得る

8年後の統合新病院の開院と同時に市民病院は閉院します。私は閉院を前提とした対応をせずに統合に向かっていくと、青森市は医業崩壊に直面すると危惧しています。

閉院間近の病院には医者や看護師は残ってくれず、まして新たに来てくれることも期待できません。

市民病院の閉院が近くなれば高価な器械は買えなくなります。最先端の器械がなければ、高度な医療は行えなくなり、診療報酬も下がります。一般病院レベルまで医療レベルは下がってしまうかもしれません。

県病の方が高度急性期病院のため、より性能の高い機械を使っていると考えられるため、市民病院の高価な器械なども新統合病院にはほとんど持っていけないと予想されるからです。

数千万、数億の器械も二束三文で売る、それが出来れば良い方で、高額な処分費がかかる、それが現実です。

医師や看護師の招聘が難しくなること、医療レベルの低下による診療報酬の低下、そして高額な医療機器の処分費によって、市民病院の経営は閉院に向かって著しく悪化することも予想されます。

12.県病との連携のために早期の経営統合が必要

こうした問題点に対応するためには、出来るだけ早く経営統合を実施することが必要です。

早めに経営統合すれば、巨額な赤字も、医療崩壊も、閉院に伴う数百億円の財政支出も、県にとっても自分事になります。

県とよく相談をして、県立中央病院と青森市民病院の競合している機能を一つにまとめて、医療のすみ分けを行う。「選択と集中」です。規模は小さくして、そこに経営資源を投入して、その分野で収益化を図っていく戦略です。

また、8年後の新病院への移行にあたっても、病院機能が被っていない方がスムーズにできるでしょう。そういう統合のやり方は、早めに経営統合して一緒にならないと腹を割って話し合いが出来ないと思います。母体が別々のままだと、これは県がやる、いや市にやらせてくれと、主張がぶつかって、もめます。

令和6年9月の決算委員会では、早期の経営統合について市の考えを質しました。

市も「できる限り早期の経営統合に向け、県と共に検討を進めてまいる」と答弁しました。

(木村淳司)では質疑します。できるだけ早期に、例えば1年半後の令和8年度から経営統合すべきだと思いますが、市の見解をお示し下さい。

(病院事務局長答弁)県立中央病院と市民病院の経営統合に当たっても、医師・看護師等の医療従事者の確保、人員の集約・集積による医療体制の強化、医療機器や設備等の重複投資の抑制などといった効果が期待できることから、市としては、その効果の早期発現と円滑な病院統合のために、できる限り早期の経営統合に向け、県と共に検討を進めてまいる。

13.新病院建設にあたっての負担割合軽減のためにも経営改善が急務

県立中央病院との経営統合にあたって押さえておくべき数字を1つ紹介します。経営分析の最初に示した令和5年度の両病院の医療損益の赤字額は、県病が約30億円で市民病院が約20億円、県3:2市の割合です。

医療損益は病院運営に関する行政の負担を表すものです。負担割合についてはまだ決まっていない、という説明が市からも県からも繰り返されていますが、医療損益の金額は一つの目安になり得ます。

つまり、病院統合時の市の負担割合を減らすためにも、市民病院の医療損益の赤字額を少しでも減らすことが重要と考えられます。

統合新病院の開院までの8年間、地域医療を守るための課題は山積しています。今後もこの問題をしっかり取り上げてまいります。