【2024年】JリーグU-23選手の出場時間に関する調査報告

はじめに

2024年の7月にJリーグに所属する23歳以下の選手の出場時間をテーマに色々と調べた記事を作成した。

この記事は2024年7月1日時点のデータを基に書いていて、リーグ戦が全て終了した今だと変化した数値があれば面白いなと思い調査してみた。

ちなみにU-23の区切り方はいくつかあるが、今回は日本のリーグ戦ということで、日本の学校制度区分である2001年4月2日以降に生まれた選手をU-23として取り扱った。

なお元データは今まで書いた記事と同じものを使用しているので、すでに読んだことがある人はデータ作成の項目を飛ばしてもらって問題ない。

データ作成

1. 2024年にJ1、J2、J3各ディビジョンいずれかのクラブに背番号付きで登録している選手を対象にする

2. 第2種まではその年代で最後に所属していたチームをその選手の出身チームとする

3. 第1種は最初に所属したチームをその選手の出身チームとする

4. シーズン途中に違うディビジョンに移籍してどちらでも出場した場合、両方のディビジョンの出場人数に加算する

J1、J2どちらでも出場しているのでJ1、J2どちらも+1人加算

ただし出場時間は各ディビジョンでそれぞれ分けて記録

5. 選手が各年代で所属したすべてのチームに出場時間を加算する

6. 所属していた時とチーム名と変わった場合は把握できる限り現在の名前に統一する

Jリーグ全体における23歳以下の出場時間

まずは前回同様U-23の出場時間がリーグ全体の何%を占めていたかをJ. League Data Siteのデータをもとに調査した。なおこのサイトの都合上後半ATで途中出場した選手の出場時間は1分で集計している。

2024年Jリーグで23歳以下の選手は全体の約15.3%、344,129分出場していた。これは7月の14.8%をを0.5%上回っている。ただ個人的にはこの程度であれば誤差の範囲内で、傾向はほぼ変わらなかったと考える。

リーグ戦に出場した23歳以下の選手は394人と7月から58人増えた。これは、シーズン始めに加入した選手がチームに馴染んだことや、出場機会を求めて夏に移籍した選手が出場したり、終盤戦順位が確定したクラブが翌年のシーズンに向けて、出場機会がなかった選手を起用したなどの理由が挙げられる。

ちなみにリーグ戦出場選手は1740人と7月の記事に書いた1757人より少ない。見直しても現在の数値のほうが正しく、7月の数値がJリーグ内で移籍した選手を2回カウントした可能性が高いが、7月時点のデータが手元にないため修正が難しく今回はそのままにした。

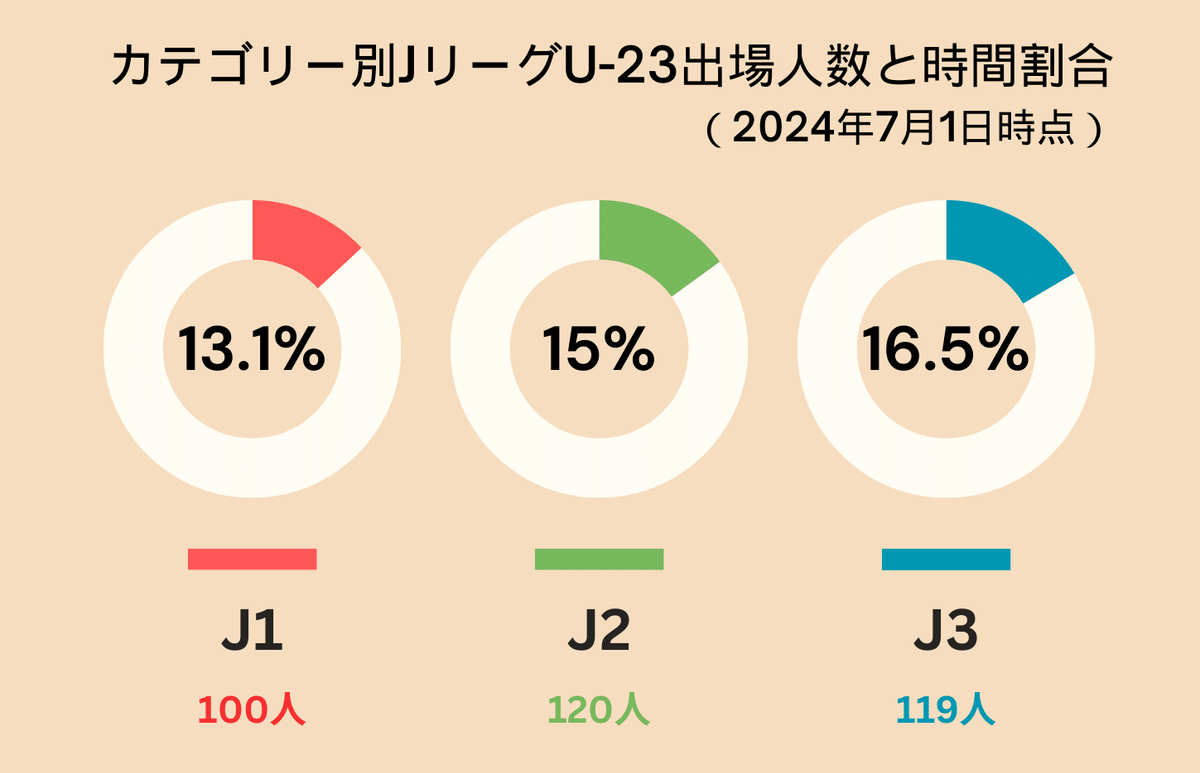

カテゴリー別U‐23出場時間割合

次にJ1~J3各カテゴリーで出場したU-23の出場時間割合を調査した。

7月1日時点の数値と比べるとJ1の出場時間割合は減少した。ただ減少幅は少なくJ1は0.1%(13.1→13.0)とほとんど変わっていない。つまりシーズンのどの時期でも、J1で23歳以下の選手が出場する難易度は変わらず、この年代の選手にとって壁が高いリーグになっている。

逆にJ2、J3は出場時間割合が増えていた。特にJ2は0.9%(15→15.9)と1%近く大きくなった。またJ3も0.4%(16.5→16.9)と微増している。割合増加の理由として考えられるのは、夏移籍で出場機会を得られるクラブに移動した影響が大きいと推測する。

2024年U-23に関する基本情報

今度はU-23に関する基本的な情報を各カテゴリーごとにまとめてみた。なお移籍により複数カテゴリーで出場した選手は、どちらのリーグにもカウントするため、出場人数の合計が前項の合計人数より高くなっている。

出場人数はJ1が最も少なくJ2、J3はほぼ同じ人数だった。選手数を見るとJ2>J1>J3の順で人数が多い。ただJ1の人数は2種登録(ベンチメンバーにも入らなかった)を他のカテゴリーより多く含むため、現実的な出場人数の割合はJ2、J3とそれほど変わらないと思われる。

出場時間はJ3が126,757分と最も大きくJ2とは約7,000分、J1と約30,000分の差をつけ、23歳以下の選手にとってJ3が出場機会を得られやすいリーグということを示した。またJ2‐J3間よりJ1‐J2間の方が出場時間の差が大きいことから、J1で出場するハードルの高さがJ2、J3より圧倒的に高いことがわかる。

ちなみに平均出場時間は、出場選手だと出場なしの選手が1分出場した選手より価値が低くなってしまうため、今回は登録選手1人あたりの出場時間で計算した。結果は合計出場時間と変わらずJ3>J2>J1の順番だったが、J2は平均出場時間が494.28分と合計出場時間に比べるとJ1に近い値になった。

これらのことからJ2は出場機会はJ1より得られやすいが、1人が確保できるプレータイムはJ3より少ないという特徴があると考えられる。

大学経験の有無による出場時間の違い

以前に大学経験の有無に関するランキングの記事を作成した時に、これをU-23でやってみたら面白いのではないかと思ったので、今回調査してみた。

ちなみに大学経験者の大半は23歳のプロ1年目なので、単純に人数が少なく新チームでポジションを取りにいく立場であることを考慮する必要がある。

高校は高体連だけでなく、Jユースや街クラブからJリーグに入った選手も対象にした。また高校からJFLのチームに行った選手は1種経験はあるものの大学は未経験なので、今回は高校の方に含めた。

全てのカテゴリーで高校の方が出場時間が多かった。特にJ1は高校の比率が最も高い。理由としては、高校年代からプロに入り23歳(プロ5年目)まで残った選手は市場価値が高くなるため、予算規模が大きくレベルの高いクラブが居るJ1に選手が集まる。その結果J1が出場時間の割合が最多になったと考える。

J3も理由は異なるが傾向的にはJ1と似ていて、出場時間の比率が大学と高校でおおよそ1:3になっている。一方J2は高校の方が出場時間が多いものの、比率は1:2と大学の出場時間割合が他よりも大きい。

これは大学経験者の人数がJ2が一番多く、いわきや水戸など2024年に大学経験選手を多数獲得したクラブでしっかりと出場時間を稼いだことが要因だと思われる。

ちなみにJ2と大学経験者の関係性は以前の記事でもいくつか書いているので興味があれば読んでほしい。

クラブ別U-23出場時間

今までは全体的な数値を見てきたが今度は範囲を狭めてクラブ単位でみてみる。まずJリーグ全クラブの23歳以下のリーグ戦出場時間を調査した。

期限付き移籍で獲得した大森理生や西川潤など、高校からプロに入った後プレー時間があまり伸びなかった選手が、2024年シーズンで出場時間を大きく伸ばした。それに加え五十嵐聖己などの大学経験者、石田侑資など2023年から居た選手も活躍したことでいわきが1位になった。

2位の水戸は2024年中央大から加入した牛澤健が2,810分とクラブ内で最多の出場時間を記録し、さらに同学年で鳥栖から夏の期限付き移籍で加入した長澤シヴァタファリも1,526分と新卒組が十分な結果を残した。

また山田奈央や櫻井辰徳の高卒4年目の選手達が2,713分、1,372分とクラブ内出場時間上位11人に入る活躍を見せたことも大きな要因になった。

3位のFC東京は出場した23歳以下の選手中、大学経験者は安斎颯馬1人だけと上の2クラブと違う特徴があった。また自クラブのユース出身選手が多く出場し、高体連出身の荒木遼太郎もクラブ内出場時間上位11人に入るなど、2種年代からプロに入った選手が出場時間を得られにくいJ1では珍しいクラブになっている。

トップ10を見るとJ2が5クラブ、J3が3クラブとクラブ数ではJ2の方が多い。しかしリーグ全体の出場時間ではJ3の方が上という直感的に反した結果になった。そこでJリーグ全クラブ23歳以下の出場時間をまとめた表を作成しさらに調査した。

J2はトップ10に入るクラブが多いものの、それ以上に51位以下に入るクラブが多く全体としては二極化している。加えてJ3クラブが全体的に中上位にいるため、総合するとJ3の方が合計出場時間が多くなったと考えられる。

J2が二極化した理由はおそらく清水や横浜FCなどの昇格クラブ、千葉や岡山、山形などのプレーオフ圏内、ACLがあった甲府などが目標達成のため経験や実績のある選手を起用した結果、U-23の出場時間が少なくなったと予想する。

秋田と鹿児島の場合はそもそも23歳以下の選手が少なく(秋田3人、鹿児島4人)、またどちらも半数以上が自クラブアカデミー昇格してまもない選手と、そもそも23歳以下の選手を積極的に採用していない運営方針が理由にあると考えられる。

ちなみに2024年J1で優勝した神戸と2位の広島が、J1で最もU-23出場時間が少ないクラブだった。神戸は予算規模が大きいため実力のある選手を外部から取るので、この年代の出場時間が少ないのは想像通りだが、育成の評価が高い広島の最高出場時間が越道草太の597分と若い年代の出場機会が少ないことは意外だった。

U-23出場時間と勝ち点の関係性

若い年代の出場機会の話題になると試合での勝利と関連付けて話をされることが多い。たしかにスカウティング精度が向上した現代サッカーにおいて、チームの弱点になる可能性が高い若い年代の選手を出場させることは、育成という目的があったとしてもチームの勝利を考えると難しい。

ただ前項で掲載したU-23全クラブの出場時間を見ると、FC東京やいわきなど各カテゴリーで最多の出場時間のクラブはそれぞれ7位、9位と悪くない順位であるし、逆に秋田や鹿児島は出場時間が少ないにも関わらず10位、19位とそれほど好成績ではない。

これらのことから、若い年代の出場時間とクラブの成績はあまり関係ないのではないかと考え調べてみた。調査は2024年の各クラブU-23選手の出場時間と勝ち点の散布図を作成し、各カテゴリーそれらの相関係数(r)と決定係数(R2)を計算した。

順位はクラブ自体の実力以外の要素が関係する相対的なものなので、勝ち点が同じでも得失点差など違う項目で差がついてしまう。そのため今回の調査には適していないと考え勝ち点を採用した。

J1

J1は相関係数0.386と弱い相関がみられた。散布図をみても勝ち点が増えていくに連れ、ほとんどクラブがU-23の出場時間が少なくなっていく。しかしFC東京と湘南がそれぞれ近い順位のクラブより2倍近く出場時間を稼いでいだため、結果的にそこまで強い相関関係にならなかった。

J2

J2は相関係数が0.239と相関関係はみられなかった。群馬、鹿児島といった勝点が少ないクラブや清水、横浜FCのような優勝圏クラブのどちらもU-23の出場時間が少なく、中位から少し下にいるクラブが多く出場時間を稼ぐという特徴はあるものの、関連性までは確認できなかった。

J3

J3は相関係数が0.013と相関関係はみられなかった。J1、J2と違いどのクラブもU-23が出場時間をある程度稼いでおり、散布図をみても規則性を確認できなかった。

以上をまとめると、23歳以下の出場時間と勝ち点はJ1では弱い相関があるものの、J2とJ3では相関がなく、Jリーグ全体としては若手の出場時間がクラブの成績に影響しにくいと考えた。

もちろん今回の調査ではサンプル数が20と少なく、怪我や移籍など各クラブの事情によって出場時間は大きく変化する。そのため他のシーズンでは違う結果になる可能性もあり完全に結論づけられない。なので今後も調査して数値が変化するか確認したい。

なおJ1の散布図で外れ値のようになっているFC東京と湘南を、それぞれ除外して計算してみると、FC東京を除外した場合相関係数が0.522と相関関係を示した。ただ、そもそもサンプル数20しかないのに1クラブ除外することが妥当かわからなかったので、本調査ではFC東京を除外しなかった。

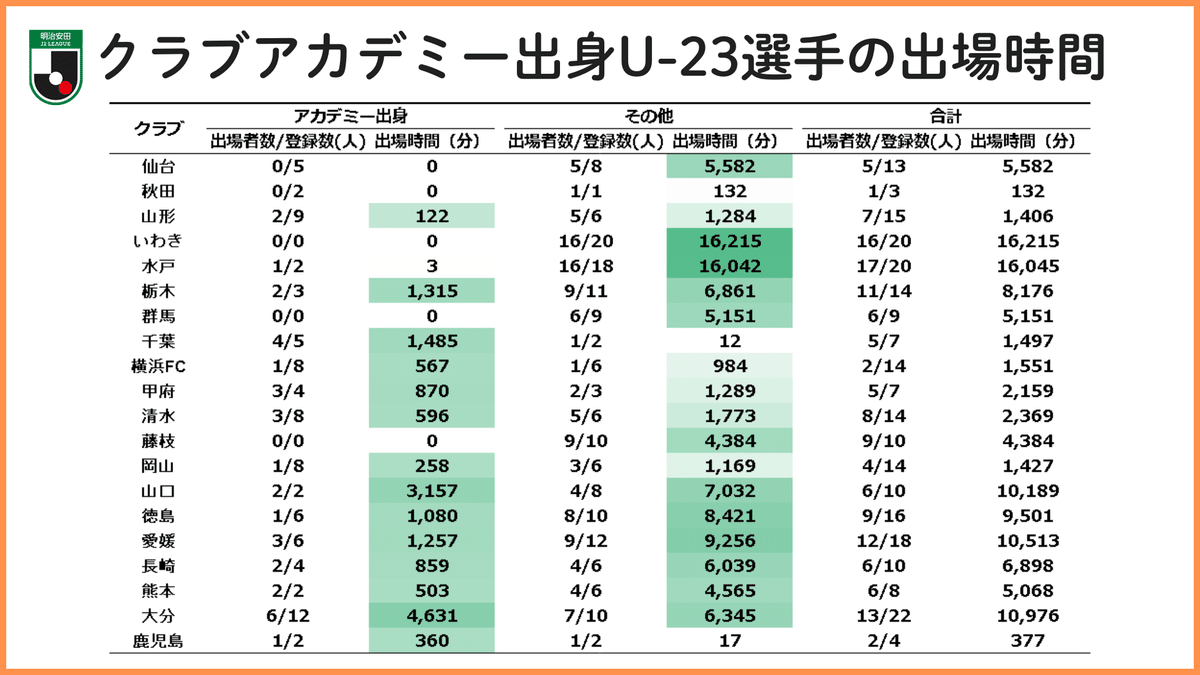

アカデミー出身選手の出場時間

前回の記事で各クラブの下部組織(アカデミー)出身選手の出場時間を集計していて興味深い数値があった。その時は2024年7月1日時点のデータだったので、今回2024年全試合のデータをもとにまとめてみた。

本項では2024年各カテゴリーのリーグ戦を対象として23歳以下の選手の出場時間を、そのクラブのアカデミー出身かどうかで分類した。アカデミーは業務提携ではなく(例:柏レイソルA.A.TOR’82,ヴェルディSS各種)、クラブ自身が運営していてJリーグにホームグロウン認定された選手(例:グランパスみよしFC→久保藤次郎)が所属した2~4種のクラブと定義した。

J1

J1ではFC東京のアカデミー出身者の出場時間の多さは特徴的だ。出場人数もアカデミー出身者では最多で、出場時間も10,000分超えと他のクラブに圧倒的な差をつけている。さらにアカデミー外の選手も2人で3,099分と順調で、松木玖生が夏に移籍しなければさらに出場時間を伸ばしていた。

反対に湘南はアカデミー外の出場時間が多い。9,004分とアカデミー外出身選手の中では最多の出場時間を記録した。一方で2024年登録したユース出身者はどちらも出場するなど、アカデミーも悪くない成績を残した。

J1全体で見るとアカデミー出身者以外の方が出場時間を稼いだクラブが多い(アカデミー:その他=8:12)。育成年代で評判の高い柏や東京Vもアカデミー出身者以外の方が出場時間が長く、この年代のユースから昇格した選手がJ1で出場機会を得ることの難しさを再認識した。

逆にアカデミー出身者の方が出場時間が多いクラブを見ると、ガンバやセレッソはアカデミー内外で出場時間がほぼ同じでバランスが良いが、神戸や広島はアカデミー外の出場時間が0分(広島は登録も0)、川崎はアカデミー外が3人出場して98分と極端な数値で、クラブごとに異なる課題があるという印象を持った。

J2

この年代の出場時間でトップのいわきと水戸は、ほぼ全てアカデミー出身者以外が出場していた。これはクラブがJリーグ歴が短いいわきと、長年J2にいる水戸は様々な面で育成年代で優秀な選手を獲得しにくく、それを補うために積極的に関東の大学生や、J1の出場機会がない若い選手を獲得しチームを作り上げていると考える。

この2クラブは極端な数値ではあるものの、全体としてアカデミー出身者の出場時間はJ1に比べて少ない。いくつかの例外はあるもののJ2クラブの多くは予算規模が小さく、拠点が地方にあるので育成年代で優秀な選手が集まりにくい。そのため昇格できる能力がある選手がJ1に比べ少ないので、結果アカデミー出身選手の出場時間が少なくなったと推測する。

J3

J3になるとアカデミー出身者が出場しているクラブのほうが少ない。理由としては、J2以上に育成年代で優秀な選手を集めにくいという点と、他カテゴリーのクラブで2種年代からプロになり育成型期限付き移籍で加入する選手が多い点が考えられる。これらの結果J2に比べるとアカデミー外選手の出場人数が増え、全クラブ2,000分以上の出場時間を記録している。

また上記の理由から21歳以下の出場時間がJ2に比べ多く(J2:31,730分,J3:51,257分)、その結果高校からプロに入った選手の出場時間が最も大きいリーグになったと考える。

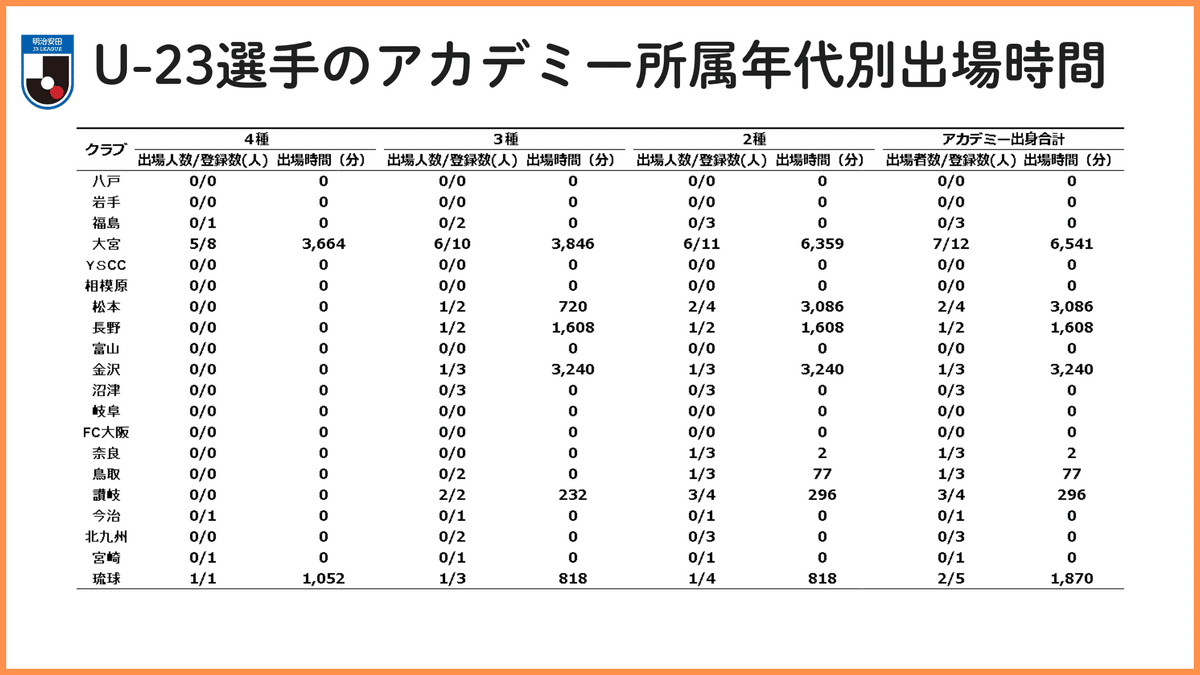

アカデミー所属年代別出場時間

最後に前回掲載した各クラブの下部組織出身者が所属していた育成年代別に出場時間を集計してみた。なお各選手の所属はデータ作成時のルールに則り各年代最後に所属していたチームで集計している。なので例えば高校入学時はユースに居て高校3年から高体連に移籍した場合、ユースではなく高体連出身扱いにしている。

J1

J2

J3

2024年7月1日時点の集計でも感じたが、やはり全体的に4種で所属していた選手の出場人数が明らかに少ない。J1で年間1,000分を超えた選手は高井幸大(川崎)と山根陸(横浜FM)だけで、J2、J3を合わせても河野孝汰(山口)、市原吏音(大宮)の4人しか居らず、あらためて4種育成の課題が見えた。

またどのカテゴリーでも2種と3種の出場時間が同じクラブが多い。2種と3種の出場人数はほぼ同じで、登録人数の増加も4種から3種よりゆるやかなことから、J1のトップチームに出場するアカデミー出身選手は中学年代までに所属している傾向があると考えられる。

ちなみに4種のチームを持っていないJクラブは複数あり、この年代の育成効率があまり良くないことを各クラブが認識しているのではと感じている。

あとがき

2024年は高校から直接海外に行く選手やU-21リーグの設立など、この年代に関係するトピックが多く出たシーズンだったと思う。これらに共通しているのは若い年代の出場機会の確保であり、実際調査してみると出場時間が少ない選手が多く(特にJ1)、この年代にとって厳しいリーグだと感じた。

ただJ2やJ3は育成型クラブを標榜しているところがいくつかある。その中で選手個人の特性に合ったチームを選べば、現状でも出場時間を確保できるため、ある意味ではマッチングが重要な年代であると言える。

色々書いてきたが、これから制度や環境などが整備され、Jリーグがより多くのU-23選手が出場機会を得て成長できるリーグになることを願っている。

参照

J. League Data Site

https://data.j-league.or.jp/Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)

https://www.jleague.jp/JFA|公益財団法人日本サッカー協会.高円宮杯,クラブユース選手権など.

https://www.jfa.jp/Soccer D.B. : サッカー・出場記録データベースサイト

https://soccer-db.net/各Jリーグチームの公式HP

リンク省略各都道府県サッカー協会HP

リンク省略各育成年代クラブのHP

リンク省略