【2024年】Jリーグで最も出場時間が長かった育成(高校&大学)年代チームは?6月速報ver

はじめに

2024年シーズンも折り返しに入りJ1は全体的に差が少なく、J2は上位三つ巴、J3は大宮が抜け出したものの2位以下は団子状態と例年以上に混戦模様のJリーグになっている。

出場時間で競うこのランキングは、5月では順位変動があまりなく上位がさらに差を広げる形となった。6月はカップ戦も終わったチームも出始め、選手間のチームでの立ち位置も明確になり始めた一方、少数ながらサブから活躍してスタメンに定着したり、不運なトラブルによる変動もあった。

そうした環境から生まれたチャンスをモノした選手が出てきてランキングに新たな展開が起きることを期待して今月は集計した。ちなみに以前までの集計記事は下記URLから見ることができる。

↓5月まとめ

↓4月まとめ

ルール説明

今回初めて読んでくれる人向けにルールを確認する。ルールの詳細については2023年まとめを読んでいただければと思う。

1. 2024年7月1日までにJ1、J2、J3各ディビジョンいずれかのリーグに1分でも出場している選手を対象にする

2. 第2種まではその年代で最後に所属していたチームをその選手の出身チームとする

3. 第1種は最初に所属したチームをその選手の出身チームとする

4. シーズン途中に違うディビジョンに移籍してどちらでも出場した場合、両方のディビジョンの出場人数に加算する

J1、J2どちらでも出場しているのでJ1、J2どちらも+1人加算

ただし出場時間は各ディビジョンでそれぞれ分けて記録。

5. 選手が各年代で所属したすべてのチームに出場時間を加算する

6. 所属していた時とチーム名と変わった場合は把握できる限り現在の名前に統一する

データ作成方法

注意)データについて

伝統的手法である根性マイニングを用いて全選手の出身チームを目視で確認してスプレットシートに記載し、またチーム名の表記揺れの修正も同様に行ったため記入ミスが起こっている可能性が考えられる。

今回の記事はあくまでも「数字あそび」として見て欲しい。

またこれを利用して問題が起きても責任は負わない。

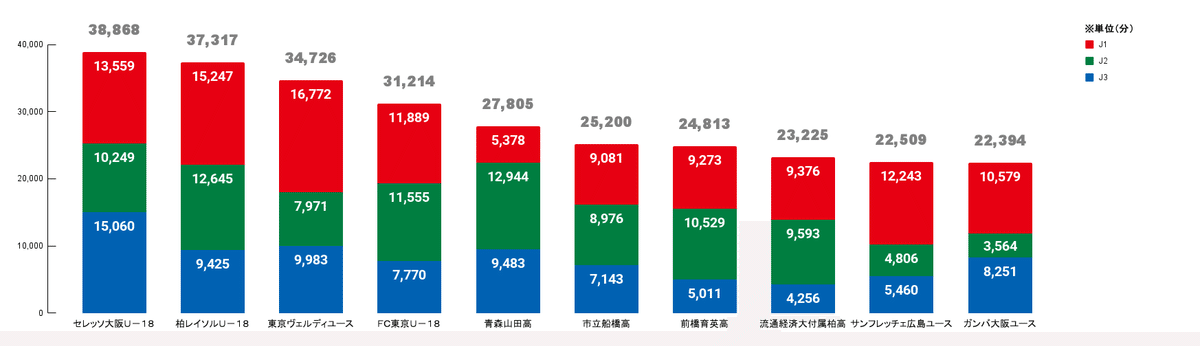

第2種(高校年代)

2024年12月前橋育英高J2数値修正

上位陣の順位変動はほとんどなかった。

1位のセレッソは舩木(セレッソ)一森(ガンバ)山口(神戸)クソンユン(京都)と関西J1クラブ全てに1800分以上出場した選手を供給している育成力が光る。

柏は開幕からトップチームのスタメンキーパー松本が16節の川崎戦で脳震盪で交代したが、翌節から同じく柏U-18出身の佐々木がゴールマウスを守りこのルールにおいて出場時間の取りこぼしを防いだ。

タップで拡大推奨(2024年12月修正済)

FC東京はJ3のプレータイムが伸びなかった。J3にはFC東京U-18出身が16人いるがその中で2000年前後生まれの選手(8人ぐらい)のプレー時間が少ない。勿論これだけ近い年代でプロを多数輩出していることは素晴らしい。ただ出場試合数が現時点で1桁の選手が多くプレータイムをうまく稼げず上位チームと離されてしまった。

また前橋育英はJ1、J2でプレー時間を伸ばし順位を一つ上げた。(2024年12月修正)J1では新潟の稲村が19節まで56分の出場だったが20節、21節をフル出場したぐらいで特にポジションを掴んだ選手は見つけられなかった。このことからスタメンだった選手の多くがポジションを守り抜いたのだと考えられる。

逆にJ2では今年山形に移籍した岡本は5月まで90分通しての起用がなかったが、6月になると5試合中4試合フル出場するなどチームからの信頼を勝ち取ったり、室井(横浜FC)や宮崎(栃木)も徐々にプレータイムを伸ばしていて、前橋育英の順位アップに貢献した。

第1種(大学&社会人)

1種でも上位5チームに順位変動はなかった。出場時間の増加量が下位のチームより大きいので、この傾向が続くと差がどんどん開いていきそうだ。

6位にランクアップした桐蔭横浜大はJ1とJ2でプレータイムを大きく稼いだ。J1では5月まで途中起用が主だった山内(川崎)が6月に入って3試合スタメン出場したり、野上(名古屋)が先発に戻るなど出場機会を増やした選手が複数いた。J2は鹿児島の圓道がここ最近スタメンに定着しつつあり、出場時間を伸ばせそうに見える。

今月の出場時間の増加量を維持できればもう1つ順位を上げられそうだ。

タップで拡大推奨

専修大は順位を3つ上げてトップ10入りを果たした。

出場選手数は先月と変わっていないので、複数の選手がスタメンを掴んだことで出場機会を伸ばした結果ではないかと考えられる。例を挙げると6月に入って4試合先発した山本(水戸)や甲府から宮崎にシーズン中に移籍した遠藤など環境の変化をうまく利用することができた。

また2023年1種での年間トップ10に入っていた日本体育大が帰ってきた。専修大と同様に出場選手数は増えてないので、山下(ガンバ)や稲積(八戸)といったそれまで主にサブだった選手がスタメンを確保したことが要因だと考えられる。

ただJ1の選手数の少なさは今後の不安材料だろう。昨シーズンもJ1に居る人数は少なかったが、稲垣(名古屋)岩尾(浦和)などほとんどがプレー時間を大きく稼いだ選手だったため少人数ながら上位に食い込めた。今季はここまで稲垣(次点で原田(鳥栖))以外はあまりプレーできていないことは懸念点だ。

先月9位の関西学院大、10位福岡大は出場時間を稼げずトップ10から落ちてしまった。シーズンの折り返しとはいえ、このままいくと上位10校で関東以外は大阪体育大だけになり、2023年よりも関東一強状態がより高まったシーズンになるかもしれない。

あとがき

1種、2種どちらも上位10チームにおいて前回から新たに出場機会を得た選手はほとんどおらず、いても1~2人程度だった。これは今シーズンも折り返しを迎えて所属チーム内の序列が固まっているからだと推測する。

したがって今月は変化が少なかった言える。ただ7月は夏の移籍市場が始まるため、活躍した選手はよりレベルの高いリーグにステップアップし、出場機会がなかった選手はプレー時間を求めて移籍する。

つまり現在のチーム内での序列が変わる可能性があり、それに伴ってこのランキングにも(正負の)影響はありそうで、7~8月は要注目の時期になりそうだ。

話は変わるが今月は若手選手の出場時間に関するTOPICSを考えていて作成していた。しかし進めていくうちに、育成年代ではなくトップチームに関連する題目だと思ったので、これについては本記事ではなく別枠で投稿しようと思う。

今月もお付き合いいただきありがとうございました。来月もまたよろしくお願いします。

質問や間違いの指摘等ありましたらコメント欄にどうぞ。

参照

J. League Data Site

https://data.j-league.or.jp/Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)

https://www.jleague.jp/JFA|公益財団法人日本サッカー協会.高円宮杯,クラブユース選手権など.

https://www.jfa.jp/Soccer D.B. : サッカー・出場記録データベースサイト

https://soccer-db.net/各Jリーグチームの公式HP

リンク省略各都道府県サッカー協会HP

リンク省略各育成年代クラブのHP

リンク省略