ふだん着物の収納、どうしてる?

皆さんは、着物の収納はどのようにされていますか?

着物を着る頻度によって、使うアイテムによって様々な方法があると思います。

以前はフォーマルな場面でしか着ませんでしたが、今ではふだん着物を楽しむようになった私。

それに伴い、着物の収納方法も変化していきました。

Before フォーマルで着るだけ

以前は、着る頻度としては年に1.2回程度。

家にある着物も礼装用のものと、喪服関係のみで数も少なめでした。

そのため、いわゆる”嫁入りダンス”の上半分の開き戸に、1枚ずつ畳紙に入れてしまっていました。

After ふだん着物を始める

ふだん着物を始めてから早々に、

「着るたびに畳紙から出し入れするのは面倒だな」と感じるようになりました。

着るまでの手順が増える=着る頻度が少なくなる

と感じたため、なるべくアクション数を減らして、手に取りやすい収納を考えました。

季節のもの

・着物や帯は畳紙から全て出す

畳紙に入っていると、出す手間もかかるし中に何が入っているのか全体を把握しにくくなります。

そこで、全て畳紙から出して、タンスの引き出しにアイテムごとに収納するように変更しました。

着物は、初めは身丈を2つ折りにして上に重ねてタンスの横幅に収まるように置いていました。1段に入る着物は8枚程度。

しかし、これでは下の方にある着物が出しにくい。

出している間に上の着物がよれて、それを直す手間が増えます。

そこで、着物は2つ折りにした後、更に3つ折りにしてしまうように変更しました。

こうすることで、幅はタンスの横幅の1/3程度になり、3列分置くスペースができます。

1列に3着重ねられたので、1段のタンスに9枚は収まります。

そして上に重ねる枚数も多くて3着なので、下の着物を取り出すのも楽になりました。

折る回数が増えるので、畳みシワができる部分もあると思いますが、シワに関しては着て過ごしてもどうせつくもの。

それよりは「着たい」と思った時の取り出しやすさを優先しました。

帯はお太鼓の柄の部分で折らないようにだけ気をつけて、他のアイテムと干渉しない程度の幅に畳みます。

・着物・帯・小物をカテゴリー別に分ける

帯揚げ・帯締めなど小物類は無印のポリプロピレンメイクボックス1/2というケースに収納。

帯揚げ→通年用と夏用に分類。

帯締め→ゆるめに結んでポイポイと収納。今のところ夏用も同じケースに。

帯留め→小さい箱に入れて帯揚げや帯締めと同じところに。

最近増えてきた柄半衿は、ケース類の隙間に納めています。

帯と帯周りの小物を1つの引き出しに入れることで、

着物と帯周り、2つの引き出しを開けるだけでコーデを考えることができます。

引き出しを開け閉めするアクション数を減らすだけでも、ぐんと着るためのハードルが下がります。

・必ず使うものは着替える場所に常駐!

着物を着るときに、必ず使うのが肌着や腰紐類のアイテム。

これらは着物を置いている場所ではなく、着物を着替える場所に常に置くようにしています。

肌着や足袋など季節によって変わるものは、その時期になったら入れ替えています。

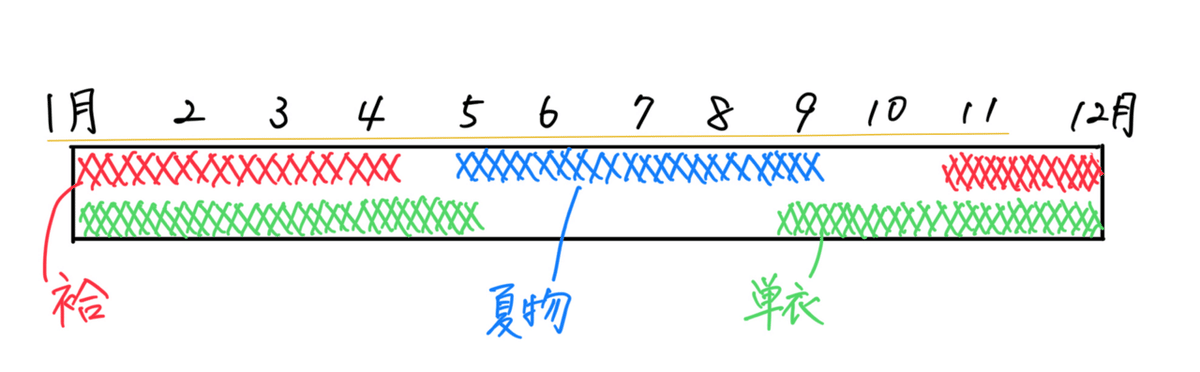

過去1年間で私が袷・単衣・夏物をどの程度の期間着用したかをイラストにしてみました。

こうしてみると、単衣の出番がかなり多め。

なので、単衣は真夏以外は畳紙に入らずタンスにいることが多いように思います。

ただ、全ての単衣を出しているわけではなく、

4-5月の暑くなる季節にかけては寒色、涼しそうな単衣

9−10月の寒くなる季節にかけては暖色、暖かそうな単衣

は出したままにして、当てはまらない単衣はタンスから出します。

季節外のもの

こうしてタンスに入らなかった季節外のものは1着ずつ畳紙に入れていきます。

そして、それを防虫剤を入れたプラケースに入れて、クローゼットに収納しています。

プラケースは七緒のオンラインショップで購入。

持ち手とキャスター(つけ外し可)がついていて、スタッキングできるところが◎

プラケースはほとんど分類せず着物も帯も重ねて収納しています。

(私の場合、ウールの着物は手持ちがないので絹と分けるなどは気にしていません)

防虫剤は雑貨屋さんで見つけた繰り返し使えるものを。

衣替えをするときは、敢えて少し時間をとっています。

一度畳紙から着物を出すことで、「こんなアイテム持ってたな」「今年はこれを沢山着たいな」など思い出しながら丁寧に着物を扱うことにどこか喜びを感じるからです。

フォーマル用のもの

訪問着や1つ紋の色無地、喪服などはタンス上部開き戸の、お盆(というらしいです)の部分にまとめて収納。

1着ずつ畳紙に入れて、カテゴリー別に分けています。

ただ、どの段に何を入れたかが分かりにくく、我が家の場合は踏み台を使わないとお盆が引き出せない高さ。

なので、マスキングテープで何がどの段に入っているかを記入しています。

忘れがちですが、草履も手に取りやすく

フォーマル用の草履はタンスの中に箱に入れて収納していますが、普段用は靴と同じように収納しています。

いざ出かけるときに、「しまった、草履が部屋の中だった」ということが数回あったので、玄関に移動しました。

着物を楽しむためには、収納方法を工夫することが重要です。

手に取りやすい収納に変えるだけで、着物を着るハードルをぐんと下げることができ、「着物はハードルが高い」というイメージは大きく変わります。

ぜひ、収納方法を工夫して、着物を楽しむ新たな一歩を踏み出してみてください。

皆さんの着物収納、より手に取りやすく変えてみませんか?

最後までご覧いただきありがとうございました。

おもしろかったら、スキやおすすめしていただけると嬉しいです!

フォローもぜひお願いします。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?