混沌とするスマートフォンのクレカタッチ決済

前回はナンバーレスなクレジットカードの話をしました。

クレジットカードが少額決済にも使われるようになって出番が増えた昨今、セキュリティ面のメリットが大きいナンバーレスカードですが、スマートフォン時代の使い勝手とセキュリティを考慮した決済方法はもうひとつ、スマートフォンのタッチ決済(Contactless)が存在します。今回はその話をしたいと思います。

使えれば便利なクレカタッチ決済

クレカタッチ決済をスマートフォンに登載すれば、カード本体は持ち出さず(または財布から出さず)に決済できますし、スマホはロック解除して操作しないとカード番号を見ることができないので、セキュリティ的にはメリットです。

紛失対策としても、クレカは失くしてもなかなか気づかない可能性がありますが、スマートフォンは失くしたらすぐに気づくでしょう。

支払後にカードを置き忘れる人が多いのか、注意喚起のPOPが貼られている

カードの挿抜も暗証番号も不要

コンビニ、食品スーパー、自動販売機など特定の売場での少額決済に限定されますが、タッチ決済は暗証番号の入力が不要です(プラスチックカードのタッチ決済もスマホタッチ決済も同様)。

ただし基準(非公開)を超えるとエラーになって、その場合はカードを取り出して差し込み、暗証番号を入力する必要があります。

具体的な基準は非公開ですが、売場や商品ごとに基準があって、例えば1万円まではOKとか、食品はOKだがタバコはNG、などの例があるようです。

こうした少額決済は頻度が多いので、非接触で暗証番号も不要のタッチ決済は便利です。カードを挿入して暗証番号を打ち込み、決済完了を確認してから抜き取るという一連の動作が不要になって、処理時間が短くなり、使い勝手も向上します。

財布の中がカードでゴチャゴチャして困っている人にも、スマートフォンのタッチ決済はメリットになるでしょう。

クレカタッチ決済の規格乱立

このように便利なタッチ決済ですが、スマートフォンのクレカタッチ決済には規格乱立による使いにくさがあります。

経緯は後述しますが、現在日本では「iD」「QUICPay」「Visaのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」の4つが乱立しています。

大きく分けると、前2者が日本生まれのFeliCa(NFC-F)、後2者が欧州生まれのMIFARE(NFC-A)を使っています。

FeliCaは高速処理やセキュリティ面などの性能が高い半面、専用のセキュア・エレメントが必要などコスト的に不利。後発のNFC-Aを使うタッチ決済は特殊なハードウェアが不要でコスト的に有利です。

まあユーザー目線で言えば規格が何であれ使えればいいのですが、現実にはイシュア(クレカ発行会社)や加盟店によって使えたり使えなかったりするのでタチが悪い…

クレカ発行会社によって使えたり使えなかったり

例えば前回紹介した楽天カードは、Apple Pay・Google Pay に登録するとQUICPayになります。JCBだけでなく、VISA・MasterもQUICPayになります。

楽天カード(VISA・Master)はAndroidに限ってNFC-Aに対応する方法も用意されていて、独自の「楽天ペイ」アプリを使って登録するとNFC-Aのタッチ決済対応になります。この場合に限って(VISAのみ)「stera transit」が使えます。有人レジでは「VISAのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」と申告します。iPhoneはAppleがNFCを開放していないため、NFC-Aに対応する裏技(?)は用意されていません。

(Androidに限られるが)両方に対応している楽天カードはマシな方で、「iD」か「QUICPay」にしか対応していない、または「Visaのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」にしか対応していないカードの方が多いと思います。

楽天カードは両方に対応しているメリットの裏返しで、自分がどちらを使っているのかわからない、といった混乱もありそうです。

自分が使いたいカードが何に対応していて、どのように設定すればいいかを、ユーザーが学習せねばならないのも負担です。お店に行って単に「タッチ決済」と言ってもダメなのです。

加盟店によって使えたり使えなかったり

クレカ決済にかかる費用は加盟店が負担しています。近頃はPOSレジと連動する決済端末が主流ですが、そうした機器類や決済に必要な通信にかかる費用はお店が負担しています。

規格乱立はコスト高に拍車をかけます。かつて日本ではFeliCa一択だったのでまだ良かったのですが、ここに近年欧米系のNFC-Aが入ってきて、コストを押し上げています。

大手コンビニチェーンはスケールメリットを活かしてPOSを独自開発していて、FeliCaとNFC-Aの両方に(他にもコード決済やQUOカードなどの磁気プリペイドカードにも!)対応していますが、そんなのはまだ例外的。

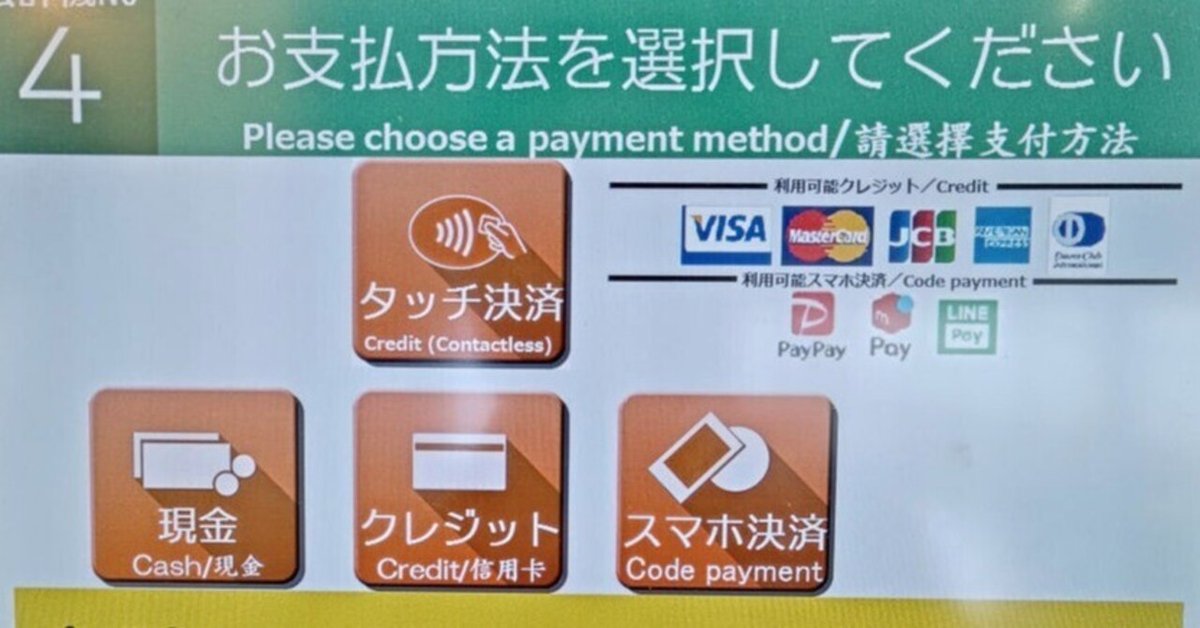

こうした背景から、食品スーパーなどに導入されているセルフ会計機やセルフレジでは、FeliCa対応と、NFC-A対応が分かれていることがあります。

つまり、自分が使っているクレカがどちらの規格に対応しているかを意識していないと、クレカタッチ決済は使えないのです。

両方の規格に対応するPOSレジを導入している大手コンビニチェーン等でも、自分が使っているクレカがどの規格なのかを明確に意識して申告する必要があります。

例えば前述の楽天カードを「Apple Pay」「Google Pay」に入れた場合は、有人レジでは「クイックペイ」と申告する必要があります(「楽天カード」や「タッチ決済」ではNG)。

または、Android端末で「楽天ペイ」アプリを使って設定した場合は、「Visaのタッチ決済」または「Mastercardタッチ決済」と申告しないといけません(「Visa」「Master」や「楽天ペイ」ではNG)。

…すごくややこしいですね(-_-;。

自分が使っているクレカをスマホに登載すると「iD」になるのか、「QUCIPay」になるのか、「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」になるのか。意識して使っている人はよほど決済に詳しい人でしょう。

言い替えると、一般の人にはハードルが高いし、その高いハードルを頑張って越えるほどのメリットはあまりない。それゆえ、現時点でスマホのクレカタッチ決済を使っている人はごく一部に留まっているのではないでしょうか。

さらに、Mastercardは今のところ「stera transit」に対応しておらず、JCBはスマホに登載すると「QUICPay」(FeliCa)になるため、現状スマホで「stera transit」が使えるのはNFC-Aの「VISAのタッチ決済」を登載した場合のみです。

どうしてこうなった!?と思った人は、もう少しお付き合いくださいね。

クレカタッチ決済のスマートフォン登載の歴史

日本はFeliCaで先行

Suicaの開発陣に先見の明があったことと、鉄道利用という日常的で大規模かつ必然性の高いアプリケーションがあったことから、スマートフォンでは「モバイルSuica」が先行し、Androidでは2010年から、iPhoneは2016年発売の「iPhone 7」から使われています。

日本の大都市における旅客鉄道の利用者数は世界でも類を見ないほど多く、新宿駅が乗降客数世界一ですが、FeliCaはその大量の旅客をスムースに捌けることを前提に開発されたことは、よく知られていますね。

その交通系ICカードをスマートフォンに登載した「モバイルSuica」「モバイルPASMO」「モバイルICOCA」は、日本国内では対応機種も多く、使っている人も多いと思います。

また、今では「半導体不足」を理由にSuica・PASMOカードの新規発行が停止されているので、これから使い始める人はモバイルを使う(か、共通利用できる他の地域のカードを買ってくる)しかありません。

世界の中でも日本にはこのFeliCa基盤があったおかげで、NFCによるタッチ決済が先行して普及したのでしょう。

実は、「モバイルSuica」よりも早く(僅差ですが)実用化されたのはNTTドコモが主宰する「iD」で、当時はまだガラケー時代だったのでドコモが率先して「おサイフケータイ」対応端末を発売していたのですが、スマートフォン時代に移り国内メーカーのみならず海外メーカー(Appleを含む)もがこぞって、ほぼ日本でしか使われていないFeliCaに対応したのは、「モバイルSuica」をはじめとする交通系ICが活発に利用されているが故でしょう。

先行するFeliCa系と後発のNFC-A系で混乱も

決済は目的たりえず派生需要に過ぎません。Suica等の交通系ICカードは鉄道・バスという使途に合致していたからこそ普及したのだと思います。

対してクレジットカードではNFC-A対応のカードが発行されているものの、スマホ登載は後手に回りました。チャージやグリーン券などの購入にも使う交通系と違ってクレカはスマートフォンに登載する必要性がそこまで高くなかったことと、クレカは決済処理に多少時間がかかっても構わないこと、また日本で普及しているFeliCaは独自のセキュア・エレメントが必要などで高性能なぶんコスト的に割高だったことから、海外では欧州系のNFC-A(MIFARE)とHCE (Host Card Emulation) およびトークン方式を採用してコストを抑えた「Visa Contactless」「Mastercard Contactless」が開発され、普及しつつあります。

日本ではSONYが開発したFeliCa基盤を使う「iD」と「QUICPay」が主流でしたが、欧州系のNFC-Aを使う「VISA payWave」というものもあって、しかしほとんど使われず2018年で終了。背景にはAppleがNFCをサードパーティに開放しなかったこともあるようですが(※)、今では Apple Pay、Google Pay を使う「Visaのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」が主流になりつつあります。JCBの「QUICPay」も独自アプリは廃止され、Apple Pay、Google Pay に移行されています。

※余談になりますが、2025年12月までに施行される「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(スマホソフトウェア競争促進法)ではAppleが利用しているスマートフォンの機能を他社が利用することを妨げることを禁止する規定が入っており、今は公取委で情報を募集しているので、iPhoneのNFCを使いたいサードパーティは情報提供すると良いでしょう。

ただし、国内ではNFC-Aのタッチ決済が始まる前から「iD」「QUICPay」が提供されていた経緯から、日本で発行されたクレカを Apple Pay に登載すると「QUICPay」になったりします(^^;。同じ国際ブランドでもイシュア(クレカ発行会社)によって対応が分かれ、Apple(iPhone)とGoogle(Android)によっても変わり、非常に混沌としていて普及の妨げになっている感もあります。

国内ではFeliCa基盤を使った「iD」「QUICPay」が早期に始まってクレジットカードのタッチ決済を開拓してきたものの、国際ブランドのVISA・MasterがNFC-Aのサービスを本格化したことで国内専用「iD」「QUICPay」は役目を終えつつあるとも言え、クレカ系はいずれNFC-Aに集約されそうな感じですが、それまでは混乱が続きそうです。

近年はコンビニのセルフレジや食品スーパーのセルフ会計機が普及したことでタッチ決済が使いやすくなってきました。こうした外部環境の変化もあり、今後はスマートフォンでのタッチ決済も利用が増えそうな気がします。

ただし、前述のように大手コンビニのレジはFeliCaとNFC-Aの両方に対応していますが、食品スーパーの会計機は多くがFeliCa(「iD」「QUICPay」)対応とNFC-A(「Visaのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」)対応のいずれかに分かれていて、店により使えたり使えなかったりします。

また、NFC-Aに対応している大手コンビニ等でも、レジでわざわざ「VISAのタッチ決済」と言わないといけないのが、正直わずらわしいですね。「VISA」でも「タッチ決済」でもダメですから。その点、カードは出せば通じますし、「スイカ」などと言えば通じる交通系ICカードは使いやすいです。

Suica等の交通系ICカードはすっきりしています。交通系ICカードは地域により分かれていますが、いわゆる「10カード」のうち後払いのPiTaPaを除く9カードは全国で共通利用できるので、関東で「モバイルSuica」を使っている人でも、関西に行ったら「イコカ」と言えば話が早いです。または「交通系」と言っても通じます。

また、「Visaのタッチ決済」「Mastercardタッチ決済」は決済に数秒から10秒ほど待たされますが、交通系ICカードは早く済む(1~数秒)のもメリットになります。

買い物で10秒くらい待つのは平気だよという人もいるでしょうが、売り出し期間中のスーパーや新幹線駅構内のコンビニ(駅売店)などで顕著なように、レジが並んでいたりすると数秒の待ち時間も長く感じます。頻繁に買い物するコンビニ・スーパー等の少額決済には処理が早い交通系ICカードがおすすめです。

筆者は普段の生活圏ではSuica一択で、クレジットカードは街中ではあまり使いませんが、2023年頃から高速バスや地方鉄道で普及し始めた「stera transit」がナンバーレスカードを使うきっかけになりました。これについては機会を改めて他の記事で書きたいと思います。