【エッセイ】たかがペットされどペット

ペットを飼うと決めた時から、いつか来る別れは覚悟しなくてはならない。

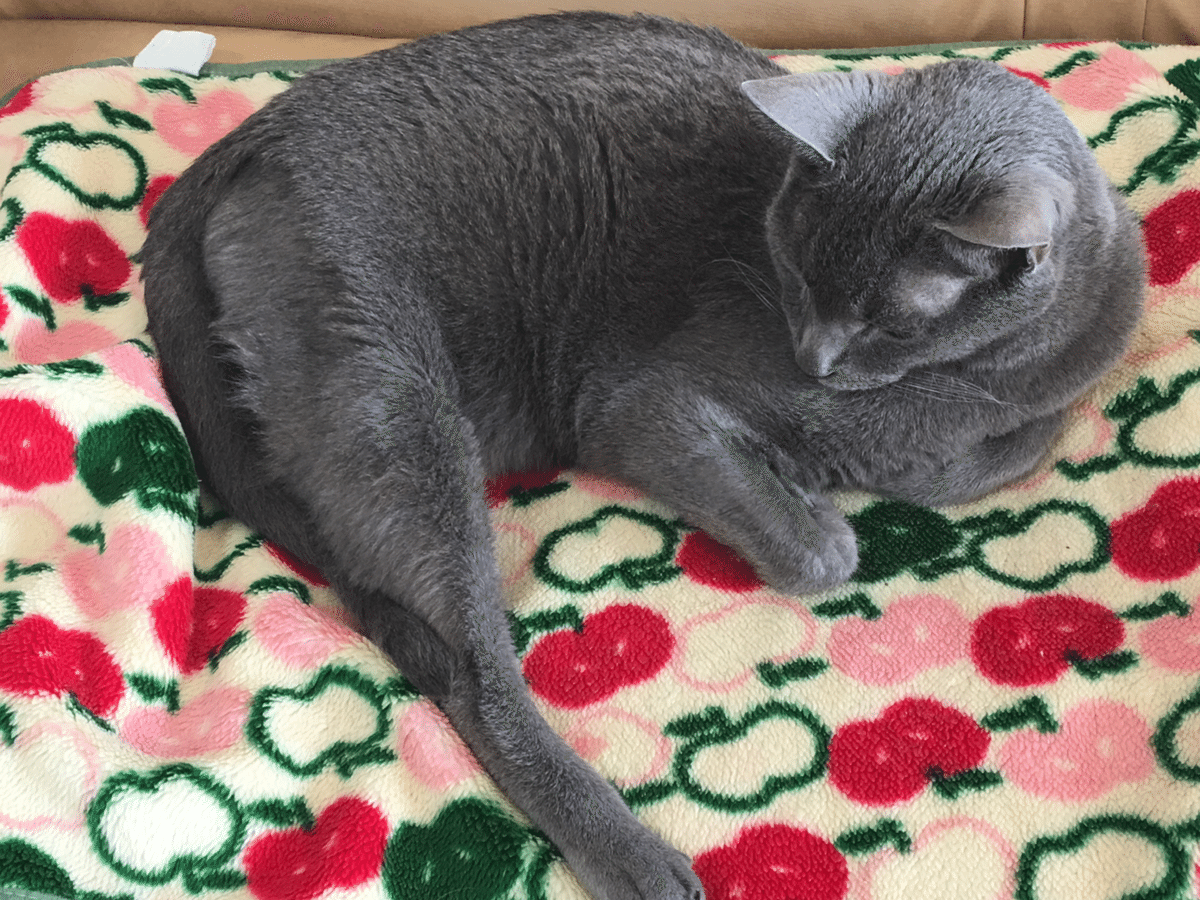

雄猫、雑種。呼称キキ。病死。15歳だった。

マーボとミー

子どもの頃、田舎の家では猫だけでなく、犬、うさぎ、にわとりなど、人間も含めて色々な生物と暮らしていた。犬は親の趣味だったが、猫は私たち姉妹が小学校の帰り道、捨て猫を拾っては飼っていた。

家のすぐ前には国道が走り、飼っていた猫はたいてい交通事故で命を落とした。母は、猫の死体を子どもの私たちに見せないように、「畑の隅に埋めておいたから」とだけ言った。自動車に轢かれた猫の死体を見ることはあったが、飼い猫となると話は違う。突然いなくなった猫にショックを受け、夢に出てくることもよくあった。それでも捨て猫を見つけると、拾ってきては飼っていたから、いつも数匹の猫がいた。

ある時、親が言った。

「そんなに猫がいいなら、ちゃんとした猫を飼おう」

拾ってきた猫には失礼な言い草だが、血統書付きシャム猫のつがいを飼うことになった。ひょうきんで力持ちの雄猫マーボと、面倒見がよく頭のいい雌猫ミー。ミーは、自分の娘の初産の世話を完璧にこなし、自分で考えてドアを開け首輪を外す。マーボは、それを見てちゃっかりまねをする猫だった。

いつだったかマーボが、買い物かごの中からインスタントラーメンの袋をくわえ、人の目の前を堂々と持って行った。取り上げて戻しても、懲りずに2度3度と繰り返す。ラーメンなんて食べるの? と思うけど、悪ぶらない態度に家族中で笑った。

そんなマーボも、ミーより一回り大きい雄らしい体格になり、外でけんかをしては傷だらけになって帰ってくるようになった。その頃から、家にいるより外にいる時間の方が長くなっていく。そのうち一晩帰ってこない日もあり、耳の先がちぎれ体の傷は益々増え、近所の野良猫と戦い、縄張りを広げていることが想像できた。やがて帰ってくるのは3日に一度になり、家は次の戦闘に備え英気を養う場所になっていた。無防備にお腹を見せて寝ていたマーボとは思えないほど、人に甘えることはなくなった。帰って来るのが1週間に一度、10日に一度、ひと月に一度……もうその頃には、誰もマーボは帰ってこないと思っていた。

それから半年、大きな声で執拗に啼く猫の声がした。見ると、家から少し離れた所からこっちに向かって啼いているマーボがいた。私たちに気が付いているはずだが、近寄ることもなく何かを訴えるように大声で啼き続けている。よく見ると、近くに雌猫がいた。マーボにとっては、近寄れるギリギリの距離だったのだろう。「これからは、こいつと生きていきます」と言っているようで、もうペットには戻れないんだという寂しさと、ちゃんと義理を通して別れの挨拶に来てくれた嬉しさが交錯した。それっきり、マーボの姿を見ることはなかった。

マーボがいなくなってからも、ミーは相変わらず面倒見のいい猫だった。どこからか、背中に大きな傷跡のある生後半年位の子猫を連れて来たことがあった。とても警戒心が強く、人に傷つけられたのかも知れない。ミーは、その子猫を家の中の餌場まで連れて来たかったようだが、初めは入口の前まで来て走って逃げていた。次の日もミーの後ろにいる。それからは毎日来て距離を縮め、家の中に入りミーと一緒に餌を食べるようになった。それでも人が近づくと走って逃げる。時間を掛けて少しずつ近づき、初めて指の先に鼻先をつけてくれた時のことを覚えている。その頃には、もうミーが一緒にいることはなかった。ここにいれば安心だと思ったのだろうか? そのまま飼うことになって、私たちは、まんまとミーの思惑にはめられた。

今とは取り巻く状況も違うが、子どもの頃、ペットとの出会いと別れは、そんな風に受け入れていた。

キキを迎える

私自身、家を出てからは長い間ペットを飼うことはなかったが、子どもたちも小学生になり、ペット可のマンションに引っ越したのを機に、猫を飼うことにした。

毎月開催されている市の譲渡会に出向き、貰い受けた雄猫がキキだった。マンションの中で飼うしかないので雌猫をと思っていたが、それでも雄猫にしたのはキキが美しいグレーのロシアンブルーに見えたからだった。ただ、譲渡会に純血のロシアンブルーがいるはずはなく、兄弟は白黒だったから雑種であることは間違いない。以前からロシアンブルーに興味があったので、なんちゃってロシアンブルーでも得した気分になった。

里子に決めた子猫を洗濯ネットに入れて、譲渡会に来た人たちが一斉に職員の話を聞く。その間、キキだけがずっと大声で啼いていた。

(あんな子貰っちゃって大変そう)

他の里親から伝わるそんな空気が痛い。

家に帰ってからも、キキはずっと啼き続けた。ほんの2か月あまりで親兄弟から引き離され、全く知らない奴に拉致され、全く知らない場所に連れてこられたのだから、不安になって当たり前だ。助けを求めて啼き続けるか、怖くて怯えるかのどちらかだろう。一晩中啼かれても仕方ない。膝の上に抱き「大丈夫、大丈夫」と言いながら撫でていると、ハタと啼きやんだ。あんなに啼いていたのは何だったんだと拍子抜けするほどだった。追々わかってきたのは、キキは抵抗しても無駄だと判断すると、さっさと諦める性格だった。順応性が高いと言えば聞こえはいいが、猫らしくはない。

武勇伝

キキは小さい時から前足が太く、成猫になると6㎏の体重があった。本気を出せば、小型犬より力が強いだろう。しかし、人間の都合でマンションの家の中だけをテリトリーとし他の猫と関わることもなく、どんなに力があっても無用の長物だった。もし一昔前に生まれ自由に行動できるなら、テリトリーを広げ子孫を残し、マーボのように立派な雄猫になっていたかも知れない。大体、人間の都合で子猫の時に去勢手術をしているので子孫も残せない。流石にキキに許可なく手術をした時には、少々申し訳ない気がした。囲いの外にそんな世界があるとは露知らず、与えられた環境をすぐに受け入れるキキにとっては、それはそれで幸せなのかも知れない。天敵のいない世界で唯一敵とみなし、顔を見ただけでシャーシャーと威嚇するのは、掛かりつけのドクターだけだった。

ただ一度、潜在能力を発揮したことがあった。後ろ足の太腿にできものができて手術をした時のこと。傷口が塞がれば縫った糸を抜き退院できるはずだった。1週間から10日もあれば帰ってくるだろうと思っていたが、2週間経ち、3週間経っても連絡がない。流石に心配になって、キキのいる診療所に行った。ここの診療所は、大抵ドクターと受付兼務の2人だけで回しているので、問題がなければ夜中は無人なのだと思う。そこで聞いたドクターの話は、笑うしかないほど信じられなかった。

「朝来てみたら、縫った糸を自分で食いちぎっていました」

手術後は、傷口を舐めたりしないように首にエリザベスカラーをつける。どうやって食いちぎったのか理解できない。

「えっ? カラーを着けたままですか?」

「そうです。もう一度縫ったんですが、またちぎっていました」

「……」

糸を食いちぎるなんて、絶対に痛いだろうと思う。ましてカラー越しなんてどれだけ大変か。ドクターを信用していないのか? 敵のすることは危険? それか!

「仕方ないから、自然に傷口が塞がるのを待つことにしたんです」

ドクターも呆れた様子だった。3週間も掛ったのが、やっと理解できた。それ以降、食後に顎がゴキッと鳴るようになった。

腫瘍が見つかる

キキが12歳になった頃、検査をした。すると、腫瘍が認められるとのことだった。猫の場合ほぼ悪性で、手術をしても完治は難しいらしく、飲み薬で対処することにした。癌であれば、あと半年か1年か? それからはできるだけストレスを掛けないように心掛けた。ドクターは、定期的に検査をした方がいいと言う。それで治るならいいが、検査のたびに麻酔をし嫌なことばかりされる。年を取った猫には麻酔のダメージもばかにできない。まして箱入り猫のキキにとっては、何をされるかわからないストレスはどれほどのものか。人間でもわからないことは怖い。宇宙人に拉致され身体中調べられる位かも知れない。

「生きられるところまで生きられればいいです」

と、ドクターに伝えた。

その後、薬が効いているのか、よく食べるし太り気味になってきた。あっという間に14歳、こいつ本当に病気なんだろうかと思う。ただ、年のせいか足の衰えは感じていた。

猫伝染性腹膜炎

キキも15歳になった。人間で言えば76歳。猫の場合、15歳からは超高齢になるらしい。最近は長寿の猫も増えたが、よくここまで生きてこられたと思う。

ひとつ気になるのは、足の衰えだった。始めのうちは老化だと思っていたが、衰えの進行が早すぎる。机の高さまで飛び乗れていたのが、2週間後には椅子を経由しないと上がれなくなっていた。おかしいと思っているさなか、突然全身が痙攣に襲われた。初めてのことで、超焦った。1分位のことだったが、このまま死んでしまうのではないかと思った。慌てて受診すると、こいつもかという様子でドクターが言った。

「初めての時は、死ぬんじゃないかって皆さん心配されるんですよね。でも、1分位で治まったでしょ。大丈夫です」

まさにその通りだった。それよりも、後足に力が入らないことをドクターは気にした。疑ったのは「猫伝染性腹膜炎」。そんな病気は聞いたことがない。すぐに、お腹に水が溜まっていないかレントゲンを撮ったが、腹水はなかった。更に、採血して検査の結果を待った。

数日後、血液検査の結果を聞きに行く。数値は疑われる範囲だったが、キキの症状から、ドクターは確信しているように見えた。元々、猫コロナ(新型コロナウィルスCOVID-19とは違うもの)が由来で、保菌している猫は珍しくないが、稀に強毒化することがある。それが伝染性腹膜炎だというドクターの説明だった。そして、延命治療しかできないと告げられた。もう、淡々と語られる現実を受け入れるしかなかった。むやみに延命はしたくないと思う。が、あとどれ位の時間が残されているのかは聞いておきたい。

「あとどれ位生きられますか?」

「それは、その子によって症状も違いますし、何とも言えません。2、3日や1週間ということはないでしょうけど」

ドクターにとっては聞かれたくない質問だろうし、はっきり言えないのも理解できる。それ以上は聞かなかった。

今は、良くも悪くもネットで簡単に検索できる。やっぱり気になって調べた。「猫伝染性腹膜炎」は解明されていないことが多く、治療薬もなく致死率の高い病気だった。症状としては、徐々に歩けなくなることは共通しているが、ウエットタイプとドライタイプの2種類があり、腹水の溜まるウエットタイプは数週間で死に至る。ドライタイプは内臓に腫瘍ができ、2、3年~数か月は生きていられる。キキの場合は、腹水がなかったのでドライタイプらしい。その他にも現れる症状がいくつかあり、キキに起きたてんかんも、その中のひとつだった。

闘病

今まで色々な猫と出会ってきたが、病気の老猫と向き合うのは初めてだった。まして、キキとの関わり方はかなり密接している。ドライタイプは長く生きられると言っても、いつ発病したのかわからない。これからどういう症状が出て、どれ位生きられるのかわからない中で、看病が始まった。自分の胃もチクチクと痛んだ。

日に日に歩きづらくなるキキのために、フローリングに滑りにくいシートを敷いたり、高さのない犬用トイレを追加した。朝起きると、まずキキのウンチを始末しなくてはいけない。キキはよろけながらもトイレに行く。ただ、トイレの中は足元が不安定なので、トイレの前で排泄してしまう。けれど、トイレに行こうとしているキキは、健気で愛おしい。一通り片付けたあと、ふと玄関の前を見るとウンチがあった。

「えー、さっきまでなかったじゃん」

健康な時なら頭にくる。だけど、歩けているし食物を食べられている証拠だと思えば、腹も立たない。一度、キキが段差のある猫用トイレに頭だけ突っ込んで、ジッとしていることがあった。これはもしやと思い、急いでティッシュをしっぽの下に広げ、ウンチをキャッチしたことがある。そんなことを、得意になって息子に話した。

その頃、1週間に一度点滴を受けに診療所に通っていた。診療所まで自動車で約10分。今や成人した息子が通院の送迎を引き受けてくれていた。キキは、過去に命の危機を乗り越えたことがある位、点滴がよく効く。ただ、いつ痙攣が起きるかわからず目が離せなかった。もはや僅かな段差でもよろけるので、夜は畳の部屋に布団を敷き、その上にペットシートを敷いて一緒に寝ることにした。

むやみに延命はしたくないと思っていたにもかかわらず、ドクターの指示通りせっせと点滴に通う。食も細くなり、1日おきに点滴をするようになると、あとどれ位生きられるかと言うより、キキにとってどうすることが一番いいのかということばかり考えるようになった。考えても見つからない答えを、点滴で引き延ばしているだけのような気がした。

ある時、眠りの浅い中で夢を見た。マンションのベランダには、隣の家との境目にパーテーションがある。その下の隙間から隣を見ると、すぐ向こう側に、布団の上で寝ているキキがいた。「あっ」と思い、パーテーションのこちら側にキキを布団ごと引き寄せた。しばらくすると、また向こう側にいる。「そっちはうちではないよ」と言いながら、また布団を引き寄せた。パーテーションはこの世とあの世の境目で、キキをこの世に引き留めているのは紛れもなく自分なんだと、ハッとした。

それから数日後。夜10時頃だっただろうか、また痙攣が起きた。少しして治まってきたが、まだ小さく揺れている。そのまま3、40分位経った時に、再び激しい痙攣が起きた。1、2分では治まらない。人間ならこんな時は救急車を呼ぶが、ペットでは呼ぶことができない。たかがペット、人間とは一線を画している。されど、意思の疎通ができるペットなのだ。診療所にドクターがいないことはわかっていたが、一縷の望みに掛けて電話をした。コール音が数回なりカチッカチッと転送するような音がした。

「もしもし」

ドクターと繋がった。キキの痙攣はまだ続いている。状況を説明すると、30分後に診療所に来てくださいとのことだった。着いた時には、もう11時を回っていただろうか。診療所には明かりが燈り、ドクターが待っていてくれた。その明かりは、暗闇にポツンと建つコンビニより明るく見えた。

キキの形相は変わり、痙攣はずっと続いている。ドクターが痙攣止めの注射を打って様子を見る。いくらか治まってきたように見えるが、まだ続いている。もう1本打つと、ようやく治まってきた。長い時間、怖かっただろうと思う。ドクターは、このあとどうなるかわからないが、いくつかの選択肢を考えておいた方がいいと言った。この注射が、その場しのぎであることはわかっている。激しい痙攣が続く間は、何とか助けたいと必死になるが、一方で「安楽死」という言葉も頭をかすめる。しかし、一旦痙攣が治まって安堵すると、自分の手で命を絶つことなど到底できないと思った。診療所を出る頃には、日付が変わっていた。キキはこのあと、立つことも食べることもできなくなったが、意識だけははっきりしていた。

それからは毎日、日によっては1日2回、通院した。キキが寝たきりになって、肛門近くの毛が固まっているのをドクターがブラシで取ってくれた。

「こんな時でもないと、触らせてくれないからなあ」

ドクターはそう言いながら、全身をブラッシングしてくれた。単なる病気の猫ではなく、「キキ」として接してくれることがありがたかった。

奇跡、しかし…

点滴を毎日続けているうち、過去点滴で劇的に回復してきたキキに、奇跡的なことが起きた。寝たきりとはいえ、足をバタつかせて体が移動してしまうことはあった。ところが、物音に反応して頭を持ち上げるようになり、足の動きも力強く、明らかに動きたいという意思があった。午前中、診療所に行った。

「もしかしたら、水が飲めるんじゃないか?」

ドクターはそう言って、キキにスポイトで水を与えると、ゴクンと飲み込んだ。その様子を見て、今度は〝ちゅ~る〟を口につけるとペロペロと舐めた。

「元気になっていますね。これはしばらくいけるんじゃないかな」

ドクターは、少々驚いたように言った。キキが元気になったことはすごく嬉しい。それと同時に、この状況がまだしばらく続くのかと思うと、しんどくもあった。

家に帰り、キキだけになるが体調も安定していたので、少しの間買い物に出掛けた。ペットシートの下に敷くマットレスや、〝ちゅ~る〟を買うためだ。帰宅後一段落して、寝ているキキの傍で横になる。キキが起きたらマットレスを敷こうと思いながら、ひと時の静寂に身を委ねた。

それから僅か数分後のこと。突然、ガッガッとキキが咳き込んだ。少し様子を見たが治まりそうにない。逆に少しずつ激しくなっていく。診療所は休憩時間だった。でもドクターなら電話に出てくれるはず。急いで電話をした。コール音が鳴り、受付の人が出た。ドクターは往診中でいないので診察時間になったら来てくださいと言う。仕方がなかった。咳き込みは更に激しくなり、間隔が短くなっていく。なのに、何をどうすればいいのかわからない、傍にいる以外何もできなかった。呼吸が辛くなり始め、診察が始まるまで待つ時間なんてないと思った。ドクターがいたとしても、送迎する息子もいないからタクシーを呼んで連れて行くだけで時間が掛かる。下手に手も出せず、再び電話をした。

「応急処置の仕方はありませんか?」

受付の人も、ただ事ではないと思ったのだろう。

「わかりました。先生に連絡を取ってみます」

と、言ってくれた。

その間も、キキは段々呼吸困難になっていき、もうドクターから電話があってもどうにもならない。それでも、目の前で苦しんでいるキキを何とかしたい。いや、違う。何とかしたいのではなく、見捨てるという罪を被るのが怖いのだ。

やっとわかった。今、やるべきことは、最期の瞬間まで傍にいてやること。……キキの頭が、カクンと落ちた。周りの空気が止まり、ステージが変わったような気がした。寂しさはあるが、悲しくはなかった。

最初に痙攣が起きた日から二十六日間、向き合う時間を作ってくれた。初めて家に迎えた日に、「大丈夫、大丈夫」と言った私を、キキは受け入れた。その時から、キキの最期は私が見届けなければならなかったのだろう。

間もなくドクターから電話があった。

看病中に見た夢には、もうひとつメッセージがある。

パーテーションの向こう側は光に満ち、祖父母が孫を見つめるように、キキの面倒を見たくて仕方ないといった暖かい視線があった。私がキキの手を離しさえすれば、迎え入れる準備はできていると教えてくれていた。順応性の高いキキのこと、今は不自由な身体から開放されて、自由に走り回っているに違いない。

キキ(2005.06.05~2020.0803)

了