ラバードームって何? 押下圧って何?

そもそも、キーボードの押下圧(おうかあつ)とは何?

ラバードームとは何?

打鍵感(だけんかん)って?

という疑問を持っている人もいるでしょう。

それぞれを簡単に説明します。

(1)押下圧とは?

キーボードの押下圧とはキーを押すのに必要な力のことです。

「おうかあつ」と読みます。

押下圧は、キーの反発力と言い換えることができるでしょう。

キーを押すとその文字が入力されますね。

キートップを押すことで文字が入力がされたとコンピューターが識別するためには、キーを数ミリメートル押し下げる必要があります。

この押し下げるため必要な力を押下圧と言います。

皆さんも、キーボードを換えたときや、他者のキーボードを打ったときに「重いな」とか「軽いな」と感じたことがあると思います。

この、重い、軽いが押下圧で、重いものが「押下圧が高い」、軽いものは「押下圧が低い」となります。

押下圧はキーボードによって違います。

また、好みも人によって全く違います。

押下圧が低いメリットは

・指が疲れにくい

・指が疲れにくいので腱鞘炎やバネ指になりにくい

・打鍵速度がわずかに早い

などです

押下圧が低いデメリットは

・軽く触れたただで入力されるので誤タップによる誤入力が増える

ことです

押下圧が高い場合のメリットとデメリットは軽い場合の逆です。

ちなみに、HHKBの押下圧は約45gです。

(2)ラバードームとは?

ラバードームとは、キーの反発力を生むドーム状のゴムです。

キーを押し下げるときに抵抗し、キーから指を離したときに元の高さに戻すための部品です。

写真1は、HHKBのラバードームです(灰色のお椀型の部品)

HHKBやREALFORCEは、このラバードームと金属製のバネの二つで反発力を生んでいます。

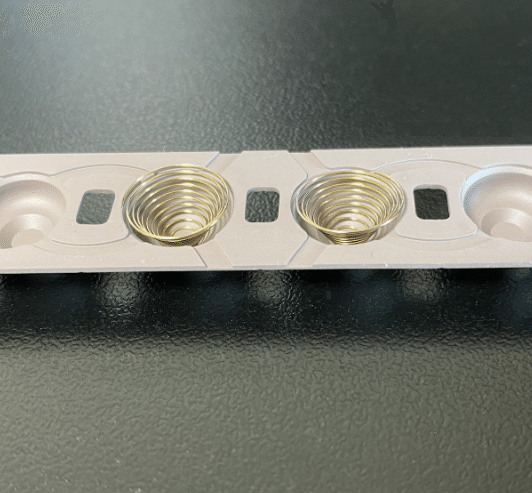

写真1のラバードームをめくると、写真2のようにバネが現れます。裏から見ると写真3のようにバネがラバードームの中に収まっています。

静電容量無接点方式の基板は独特の形状をしています。

HHKBの場合、押下圧は45gで、その内訳は金属製のバネが約8g、ラバードームが37gです。

キーを押したときの感触(打鍵感)はドームの形状や材質によって大きく変わります。

写真4の灰色のラバードーム(オリジナル)と緑(市販品)を比べてみると違いがよく解りますね。

押下圧を生む仕組みはラバードームだけではありません。HHKBやリアルフォース以外のキーボードでは、プラスチックの棒やシリコン製の膜などもあります。

写真2のように、ラバードームとバネで構成されているHHKBとリアルフォースはむしろ特殊なケースであって、他のほとんどのキーボードはプラスチック製のバネだけだったり、ラバードームだけです。

(3)打鍵感

打鍵感とは何でしょうか?

「だけんかん」と読みます。

打鍵(だけん)とはキーボードを押す(打つ)ことです。

打鍵感とは、キーボードのキーを押したときの感触のことです。

キーボードの仕組みによって打鍵感は千差万別です。この世に同じ打鍵感のキーボードはひとつもないと言っても過言ではありません。

打ったときの感触が、ふにゃふにゃしてたり、ポコポコしてたり、カシャカシャだったり、カチカチだったり。その感触は機種ごとに全く違います。

キーボードは、キーの並びやキートップの形、キーの数ばかりに目がいきますが、打鍵感は非常に重要なキーボード選びの基準なのです。

キーボードマニアたちは、理想のキーボードを求めて部品を交換したり自作したりして、日夜研究を続けているのです。

写真4の緑色のラバードームは非純正のラバードームです。海外サイトで購入しました。オリジナルよりも柔らかいので、この緑のラバードームに換装することで押下圧を低減することが出来ますし、打鍵感もまろやかになります。

打鍵感の他にも、打鍵音(だけんおん)とか、打鍵数(だけんすう)などという言葉あります。それぞれキーを打ったときの音と、キーを打つ回数のことです。

(4)静電容量無接点方式とは?

HHKBやREALFORCEは、静電容量無接点方式(せいでんようりょうむせってんほうしき)という入力方式を採っています。

写真2をご覧ください。基盤の白丸の上にバネが乗っていて、バネの上を灰色のラバードームが覆っています。

ラバードームの上はキー軸になっていて、キー軸はキートップで覆われています。

つまり、指でキートップを押下すると、キー軸が下がり、ラバードームが押され、バネが押されます。

金属は圧力が掛かったり曲がったりすると、内部の電子が移動して僅かな電流を生じます。HHKBのバネは金属製なので、押下圧が加わって変形すると流れる電流が変化します。

その電量や電圧(電荷容量値)の変化を検出しているのが白い丸の部分にあるセンサーです。

静電容量無接点方式は東プレさんの発明であり特許が取得されています。

(5)キートップとキーキャップ

当noteではキートップという表記に統一していますが、キーキャップとキートップは違いがありません。どちらも同じキーボードのキースイッチを覆う小さなプラスチック製のカバーのことで、同じものを指しています。

PFUさんがキートップの名称を使っていらっしゃるので当noteでもキーキャップではなくキートップと表記しています。ちなみに東プレさんはキーキャップと表記しておられます。

以上

このnoteは令和5年10月に書きました。