漫画を読んだことがない友達と九井諒子展に行ってきた。

盆休み、ああ盆休み。

「サクレを食べながらね、録画した『虎に翼』を観るのを楽しみに生きてるんだ。」

中学校で社会科の教員をしている友達が物憂げに言った。

僕は社会に出たことがない。一度は出たものの今は訳あって引きこもっているとかではなく、一度も出たことがない。だから、その友達の日々の苦労やささやかな楽しみについて安易に共感することは断じてできない。現役教員の張りのある声で「黙れニート、お前に何が分かる!」と罵られるのは御免である。しかし、だからといって「よく分からんけど大変だね」なんて甘えたバックステップを踏んだその時には友達としての身分を永遠に失うだろう。僕は無い頭を振り絞り「いつもご苦労様です」とどの立場から言ってるのか分からない労いの言葉をかけるしかできなかった。

彼女だっていつもこんなに憂鬱なわけではない。いや、おそらく仕事自体はちゃんと嫌がっているのだが、生きていくためと腹を括って日々全身全霊で生徒達と向き合う立派な社会人なのだ。

思うに、そんな彼女がめずらしく弱っているのは盆休みのせいであった。連休なんてなんぼあってもええが、猛暑への耐性と規則正しい生活リズムが抜け落ち、すっかり腑抜けになったタイミングで「さあ出勤なさい」というのはあまりにも酷である。

「抹茶パフェを食べに行きたい。」

「いいじゃあないですか。」

「いつ空いてる?」

「暑いのでお気をつけて。」

「ほんまにな。じゃあ18日で。」

8月18日。それは彼女の盆休み最終日だった。

こうして僕は友達のお盆納めに付き合うことになった。しかし、わざわざ京都まで出ていくからには自分も楽しみたい。

行くか、九井諒子展。

京都国際マンガミュージアム

まず、最初から九井諒子展に行くつもりだったわけではないことは白状しておかなければならない。

抹茶パフェを食べる前にどこかで遊ぶことになったが、くたびれた26歳ふたりで夏の京都を練り歩こうものならたちまち不機嫌をこじらせ喧嘩闘争に発展しかねない。どこか涼しくて面白いところを探してみたところ、京都国際マンガミュージアムという施設を見つけた。

「九井諒子展なんてやってるのか!」と気づいたのはこの時である。さらに言えば、『ダンジョン飯』の作者が九井先生であることを知ったのもこの時が初めてだった。

それでも、「『ダンジョン飯』の作者さんの絵がすごく好み」ということは前から分かっていた。ダンジョン飯のキャラクターデザインもそうだが、肛門じゃねえXで流れてきた『九井諒子ラクガキ本』を見た時にその表紙がすごく気に入ったからだ。

かつては毎日通っていた京都も、今となっては宝塚記念でもなければ行かなくなってしまった。友達に京都国際マンガミュージアムを提案したところ「ええやん」と言ってもらえたので、我々は盆休み最終日に阪急京都線に揺られて上洛したのだった。

京都国際マンガミュージアムは元・龍池小学校をリノベーションしており、施設のあちこちに学校の面影を感じることができる。昭和初期に建てられた小学校らしく、歩くと結構な大きさの床の軋む音がするが、それすら一種の体験として面白い。学校全体が漫画の図書館のようになっており、空き教室や階段の踊り場など、思い思いの場所で好きな漫画を読むことができる。

おそろしいのが小学生の入場料が200円ということである(中高生も400円)。しかも1日中再入場し放題なので、夏休みは朝から行ってお昼ご飯を食べに帰り、昼からまた遊びに行くという贅沢な遊び方もできる。京都市の本気を見た。

「漫画家の手」という展示がある。

イベントなどで来館した漫画家さんの石膏手型を展示しているのだが、本当にたくさんの漫画家さんの手型があった。中には手型だけでなく色紙まで描いてくれている太っ腹な先生もいた。

皺の多さや指の長さなど、手には結構な個人差がある。また、意外と変なペンの握り方をしている人が多い。字を書く仕事なら違ったかもしれないが、絵を描く仕事となると自分なりの握り方に落ち着くのかもしれないなと思った。

宮崎駿の手型があるのには驚いた。アニメーターだけでなく漫画家でもあるためいてもおかしくはないのだが、正直スタジオジブリと関係のないところで彼に会えるとは思っていなかったからだ。

「ゴツい手だな」と思った。手のひらが分厚い。指が太い。最近はさすがに少し痩せたが、若い頃の宮崎駿って感じの手だ。

それでいてペンの握り方が柔らかい。本当にこの握り方で絵を描いているのかは定かではないが、ジブリ映画を思い起こさせる優しい手型だった。

九井諒子展

※九井諒子展ではスマホでの撮影、及びシェアが許可されているので、この記事では展示物の画像を掲載しています。まっさらな気持ちで見に行きたいぜという方はここでお戻りください。お出口左上でございます。

施設内をざっくり1周し、いざ九井諒子展へ。

九井先生のこれまでの作品のカバーイラストや販促イラスト、そしてインタビューやコメントなどが展示されていた。

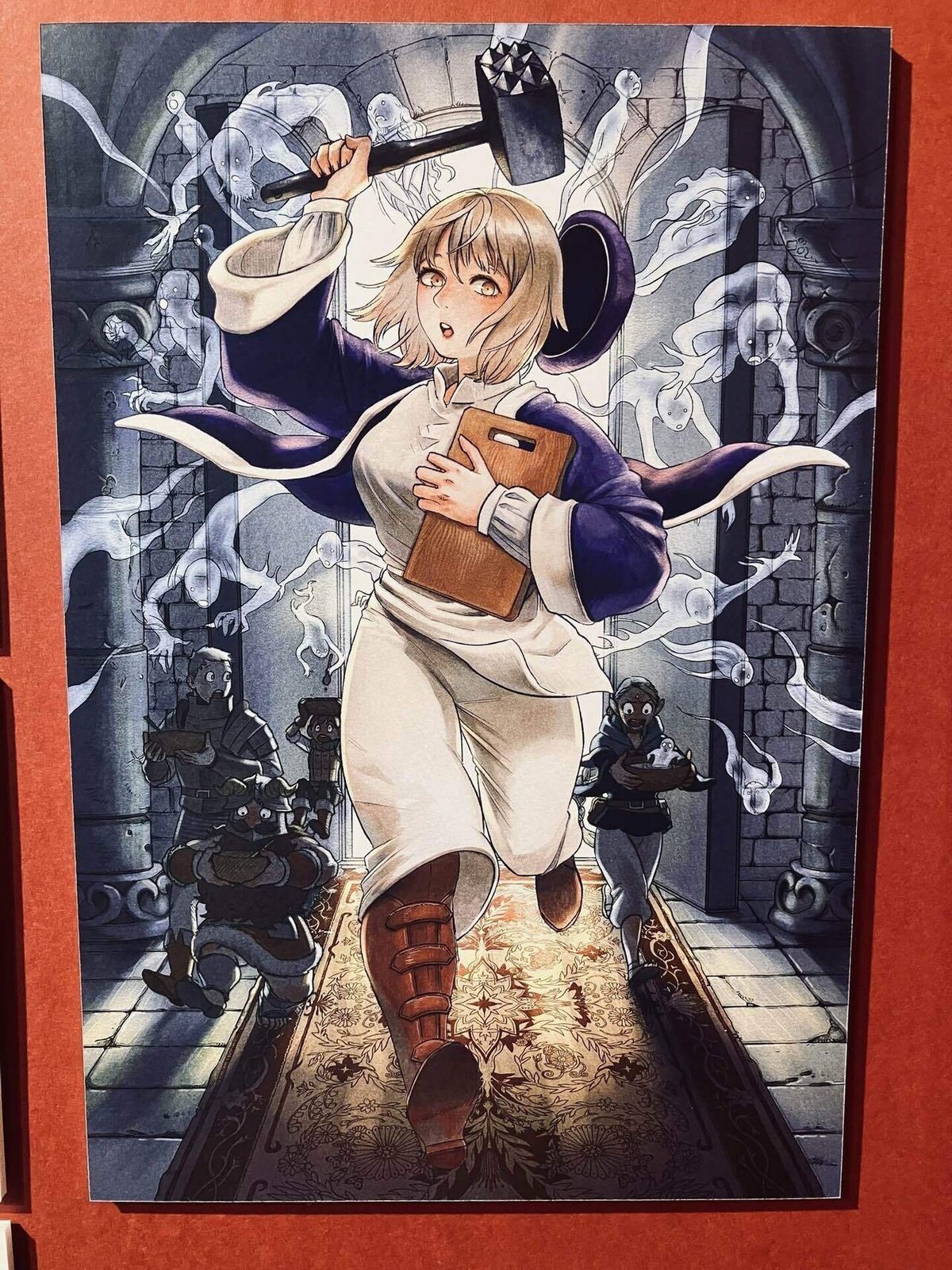

これは『ひきだしにテラリウム』という短編集のイラスト。

一緒に行った友達は、小さい頃通っていたくもんに置いてあった『サザエさん』しか漫画を読んだことがない。しかも英語版だったらしいので、正確には漫画を“見たことがある”だけである。

別にこれはめずらしい話ではなく、漫画というのはきっかけになる出会いがなければ簡単に素通りできてしまうものなのだと思う。漫画を読む人からすれば信じがたいかもしれないが、そういう人もきっと家族や友達が読んでいた漫画が初めての漫画体験だったのではないか。

彼女は上のイラストをいたく気に入った。特に右の方の耕されている巨大な白猫に心奪われた様子だった。作品名を蔵書検索にかけて探し出し、この日彼女は生まれて初めてちゃんと漫画を読んだ。

およそ1時間半かけて『ひきだしにテラリウム』を読み切った彼女は満足気だった。曰く、このカオスな絵の中にいる全てのキャラクターにそれぞれの物語があって、それらすべてが不思議な怪しさを伴っていたという。

漫画を読んだことがない人が面白いと思えるのはすごいことだと思う。もちろん色々な漫画を読んだことがあるからこそ分かる面白さもあるだろうが、分かりやすくてなおかつ面白いというのは漫画の根源的な強みだからだ。

また、短編集なので1話で完結するのも良かったのだろう。僕はズラーっと物語が続いていると嬉しくなるが、普段漫画を読まない人にしてみればやや道のりが長く感じてしまう。そんな人には1冊でたくさんの物語が楽しめるのが合っている。

友達は「ひとりじゃ絶対行かないから」と言ってくれたものの、漫画を読んだことがない人をマンガミュージアムに連れて行くことを暴挙と言わずしてなんと言おう。それでも何とか我々がゴキゲンでいられたのは『ひきだしにテラリウム』のおかげに他ならない。ありがとう九井先生。

『ダンジョン飯』のコーナーでは、まずカバーイラストの展示がされていた。

上が5巻の実際の表紙イラスト。そして下はその原案である。

原案の中には実際に出来上がった表紙とは全く違う構図のものも多くあり(1巻は作品の方向性を探るためにかなりの数の原案が描かれたらしい)、各巻ごとにどんなことを考えながら原案を描いていたか、どういう経緯で表紙が決まったかなどが久井先生によって解説されている。

『ダンジョン飯』はアニメしか観ていなかったが、この展示を見て漫画も読もうと思った。

ストーリーが面白いことはもう知っているが、やっぱり絵がすごく好みだ。そして全14巻という絶妙なボリューム。問題は僕の預金残高が83円しかないということだけだ。

少し進むとアニメのエンディングイラストが展示されていた。

「見たことある絵や!」と思ったら、なんとここにも原案があるではないか。

漫画家というのはこんなにもたくさん絵を描かないといけないのか。しかもこのような特別展でもなければ(あるいはSNSで発信でもしなければ)この小さくてかわいらしいラフ画は世に出ないかもしれなかったのだ。つくづくすごい仕事だと思う。

ファリンがやけに多いって?そんなことないよ、断じて。

これはアニメか九井諒子展のための描き下ろしセンシ。かつてこれほどまでに毛まみれでかわいいおじさんがいたか。いやいない。

「顔出しパネルの顔隠しはもはやパネルやん…」とは思ったのだが、あまりにも楽しかったので載せさせてほしい。あの白塗りの向こうには満面の笑みの僕がいる。ちなみに直立するとライオスよりデカいのでほぼお辞儀してます。

『ダンジョン飯』を最近知った僕でもめちゃくちゃ楽しかった。今回は行けなかったがカフェでコラボメニューも食べられるらしい。

気になった人は遊びに行ってみてはいかがだろうか。もちろんひとりでだって構わないが、漫画を読んだことがない友達を連れて行っても楽しいかもしれない。

オマケ

友達が『ひきだしにテラリウム』を読んでいる間、僕は『宇宙兄弟』を読んでいた。

久しぶりに読み返していて気づいたのだが、本作は1巻の時点で2024年だった(1993年生まれの六太が31歳)。何か運命的なものを感じながら、「31歳で上司に頭突きできる六太すげえな」と改めて思うのだった。

社会では暴力は1発退場です。

ダメ、ゼッタイ。

読み終わった『宇宙兄弟』を戻しに行くと『ダンジョン飯』が返ってきていたので、1話だけ読むことができた。

アニメのこのシーンは勢いがすごかった。漫画も大コマで迫力があってとても良い。

後日、困窮に耐えかねてついに500円玉貯金を解放したところ2,3000円の臨時収入があった(ない)ので、気が大きくなって買ってしまった。

めっちゃ面白いです。やっぱり漫画には漫画の良さがある。「モンスターよもやま話」というオマケ漫画も面白い。いつか『ひきだしにテラリウム』も読みたい。

後悔はしていない。ただお金もない。

こんなところまで読んでくれた人に良いことがありますように。あと俺に100万円降ってきますように。