プロジェクトがどう成熟するかを時系列でみてみた

こんにちは、きびです👋

今回はパーパスモデル「時系列編」です!

実は半年以上前にできていたのですが、なかなか記事として出せていなかった、事例の変化を追っていくパーパスモデルの使い方についてお話しします。

成功した事例の今の状態をただ真似るのでなく、その「はじまり」や「過程」を見直すことが重要で、「これからはじめる」ひとの背中を押すことにつながるのではないかと思います。

というわけで今回取り扱う事例は4つ。

◆1つめは下北沢のBONUSTRACK

小田急線地下化により生まれた地上にある空地の開発。従来のトップダウン型の開発ではなく、市民の想いの共有から様々な関係者と共に作るボトムアップによる開発を行った。こだわりを持った個人店を育て、人やまちの個性を活かす、下北沢にできた新しい商店街。

◆2つめはNYのThe High Line

ニューヨーク市にある貨物鉄道の廃線跡を使った、線形の空中公園。廃線が放置され、治安が悪化していた場所だったが、市内2位の観光客数を誇る観光名所となると同時に、歴史的な遺構を後世に繋ぎ、地域の価値向上にも貢献している。

◆3つめはリンツのArs Electronica

ART / TECHNOLOGY / SOCIETY という哲学を掲げ、常に変化するこの3つに対応する文化機関。汚染が深刻な工業都市“リンツ”を、アートとテクノロジーによって復興し、欧州文化都市やユネスコのメディアアート・創造都市ネットワークにも選定された。 (前回note記事、都市のブランディングで登場したものを深堀りします。)

◆4つめは台湾のg0v

情報の透明性を追求し人々の政治参加を促す台湾のシビックハッカーコミュニティ。台湾のIT大臣オードリー・タンが所属していることでも有名。

これらの実際の事例を元に共創プロジェクトの成熟過程を複数のパーパスモデルを並べてみていきましょう。

(もうパーパスモデル知ってるよという方は「はじめに」を読み飛ばしてください。この記事から初めて読んでくださった方のために、背景を改めて説明しています。)

はじめに

私は、企業や行政・大学や市民など、いろんな属性の人が新しい価値をつくっていく”共創”についての研究と、そのための場づくりを専門にしています。

普段はFutureCenterAllianceJapanという一般社団法人で研究員をしながら、都市に関わる企業のイノベーション部署や、経産省の若手とOBと取り組む官民共創の活動など、セクターを横断して活動の場をもっています。

今、世の中には一組織では解決できない問題がたくさんあります。

分野や組織を超えた協力が必要になっているというのは、皆さんも身近に感じているのではないでしょうか。

しかも、目指す方向はなんとなくわかっていて、協力しないとなとも思っている、でもまだまだ手探りという状況だと思います。

これまでやってきたことや考え方が異なる人や組織が、 共に社会を動かすアクションを起こしていくためには、どんな未来を目指すの?自分はなんで参加するの?その中で自分はどんなことをするの?というのを共有していくことが重要になってきます。

そこでつくったのが「パーパスモデル」というフレームワークです。

パーパスモデルの図の見方はこちらの記事からご覧ください。

お待たせしました!では実際の事例にいきましょう。

1. BONUS TRACK

小田急線地下化により、地上にできた空地を活用した場所で、下北沢らしいこだわりを持った個人店を支え育てる新しい商店街

小田急線地下化により、地上にできた空地の再開発で、「徒歩20分圏内に新たな発見がある毎日をつくりたい」という想いが込められた下北線路街プロジェクトの1つです。

従来のトップダウン型開発ではなく、想いの共有から様々な関係者と共に作るボトムアップ型の開発が行われたことが特徴です。

隣接した道は世田谷区の区道で、舗装の統一などの協力をし、一体的な空間になっています。

一体感があるのは空間だけでなく、空気感もでした。

実際にいってみて、お店の方達のチャレンジが感じられるここにしかない店舗ばかりで、机や椅子もほとんど共有、ゴミもどのお店でも預かってくれる、2回目にいったお店で顔を覚えていてくれたり、オープンしたてなのに、とても人間味のあるあたたかい場所になっています。

では『なぜオープンすぐにこの空気が実現できたか?』その秘密を4つの時系列で見ていきたいと思います。(※モデルは企画者である小田急電鉄の方とともに作成しました。)

BONUS TRACK 初期のパーパスモデル

世田谷区と小田急電鉄のみで計画がはじまった

まず過去、小田急と世田谷区のみで計画は始まります。

特に目的や場のイメージもありません。

BONUS TRACK 転機のパーパスモデル

課題意識を持った違う分野のパートナーの存在や想いのある住人との出会いが転機になる

つぎに転機、小田急電鉄は短期的な利益を考えればここを駐車場にしてしまうこともできました。しかし、開発によりチェーン店が増え、高齢化や空き家の問題も抱えているこのまちを、長い目で見てよくしていくには「下北の個性を取り戻す」ような新しい再開発のあり方が必要ではないか・・・そんな課題意識に共感した異なる専門性をもつパートナーと想いのある住民との出会いから、どんな場をつくるべきかを模索していくことになります。

BONUS TRACK 現在のパーパスモデル

収益の仕組みをつくり、ある意味で”実験”ができている関係者が増えた現在の形

そして、こちらが現在のかたち。

一部駐車場にしながら企業としての収益性を担保しつつ、まだ更地の段階から出展者とチャレンジができる広さや価格の設定をしていきます。積極的な住民も意見を届けたり、ゴミ捨てやイベントを企画するなど主体的に関わる下側にきていることがわかります。

BONUS TRACK 未来のパーパスモデル

未来は行政も目的でつながる関係に。そして、周辺までエコシステムが拡大する

次が少し先のこうなってほしい未来の姿。

実際に変化が起き始めているんですが、2つポイントがあって、

・まだ積極的でない行政が主体的に関わる下側にきているところ

・もうひとつが沿線住民の一部が園芸部という植栽の管理をするパートナーになったり、空き家をもっている地主さんから活用の相談がきたりと、この場の活動をみて、元からいたステークホルダーの一部があらたな役割をもっていく・・・ということです。

このように、従来のトップダウン型開発ではなく、想いの共有から様々な関係者と共に作るボトムアップの開発を行ったのがこの豊かな空間の背景にあったことがわかります。

あたらしくてオープンしたてが最高ではなくて、だんだん熟成していくような場をいろんな組織や人がともにつくっていく活動が重要だなと思いました。

GIFでぱたぱた

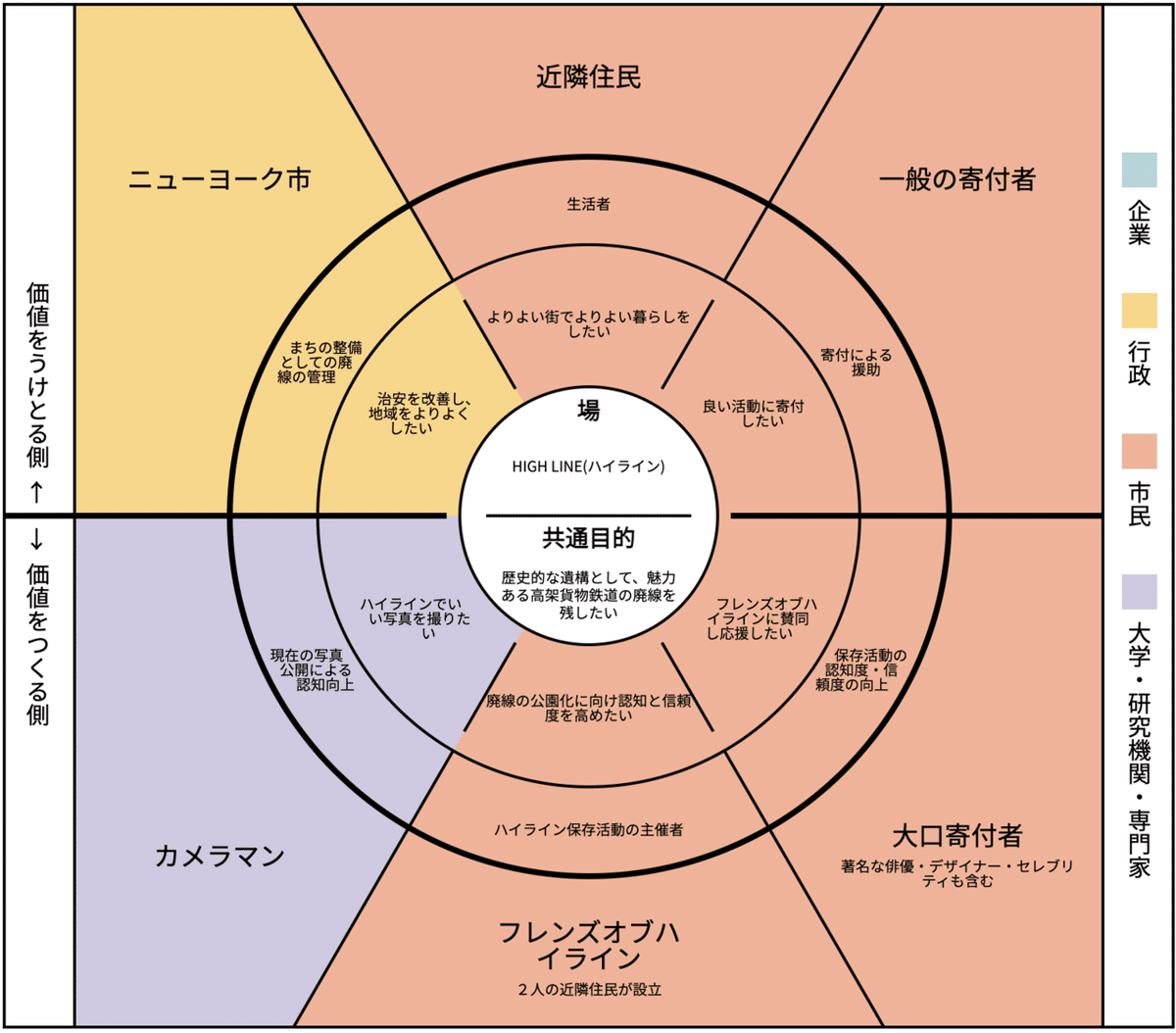

2. The High Line(ハイライン)

ニューヨークの観光名所である、貨物鉄道の廃線跡を使った線形の空中公園

via - thehighline.org (Photo by Timothy Schenck)

via - thehighline.org (Photo by Rowa Lee)

via - thehighline.org (Photo by Rick Darke)

概要

2009年から公開された、貨物列車の廃線跡を利用した空中緑道および公園。年間450万人以上が訪れる、ニューヨーク市を代表する観光名所である。

高架部分を利用した地上9 m(ビル3 階建てに相当)の高さから、マンハッタンやハドソンリバーの景色を望むことができる。建物やデザインに残された廃線、美しい自然、個性的なアートなどを楽しめる、全長2.3kmの散策路となっている。

背景

ハイラインがあった場所は、1934年から貨物鉄道が運行していたが、1980年に廃止、長らく放置されエリアの治安も悪化し、1990年代には廃線の撤去を市長が決定していた。

1999 年、保存のための集会で出会った近隣住民2 人が、ハイラインの保存活用を推進する「NPO 団体フレンズオブハイライン」を設立する。廃線跡を公園化したパリのプロムナード・プランテの成功事例(1993年に公開)もあり、「新たな公共空間の創出」が活動目的となっていった。

活動の基本は地道な寄付金集めだったが、一流の写真家によるハイライン写真集の発表、著名人(俳優やデザイナー)による莫大な寄付が、初期の認知度向上と賛同者の獲得に大きく貢献した。

市の取壊計画の撤回を求める訴訟など、様々な活動を続ける中で、新しい市長の当選が大きな契機となった。市はフレンズオブハイラインの提案を受けて連携し、約50 億円の公園化予算を確保し、公園建設に乗り出す。

具体的に何をしたのか

公園は市によって建設されたが、維持運営はフレンズオブハイラインが行い、年間予算のほぼ100%を賄う。

運営管理はフレンズオブハイラインのコミュニティボランティアの力を借りており、ドロップイン形式から参加ができる。その他、教育パートナーシップを組むことなども可能で、様々な関わり方で、非常に多くの人々が運営に関係している。市の計画や予算に関係なく運営を続けられるのは大きな強みである。

結果として、市内2位の観光客数を誇る観光名所となった中、ホイットニー美術館を初めとした近隣の不動産開発に拍車をかけ、土地の価値向上に貢献した。

他に、地価が向上しても元の住民が暮らせる住居の確保、開発権の移転、持続可能性社会への貢献など、フレンズオブハイラインが行った活動は数えきれない。

ハイラインはたった2人の夢から始まり、あらゆる困難を乗り越えて、不可能を現実に変えた。ハイラインは単なる公園ではなく生きたコミュニティであり、世界中の何万という人々の共感・協力の物語を繋ぐ場所になっている。

初期 ハイライン(〜2000年頃)

近隣住民2人の出会いではじまった、保存に向けた活動

ハイラインは高架鉄道の古く汚い廃線で、地元住民からも嫌われていました。不動産開発もできないため、市は2004年の撤去を決定していました。

1999 年、近隣住民2 人が保存活動団体「フレンズオブハイライン」を設立します。2人は、地道な寄付金集めと、あらゆる活動を行いました。

中でも、①写真集やパンフレットの作成(ハイラインがどんな場所か、保存価値を知ってもらう)、②セレブリティや著名人から得られた支持(ハイラインのあった地区は工場跡などにアートギャラリーが点在し、注目されていた)は、初期の活動を多くの人に広める大きな支えとなりました。

転機 ハイライン(2003〜2009年頃)

大勢の協力と想いが実を結び、市と協同した公園化へ

多くの視点に触れる中で、二人が掲げる活動目的も変化していきます。当初の目的は「歴史的遺跡の保存」だったのが、「公園化による新しい公共空間の創出」に変わっていったのです。

2003年、新しい市長がハイラインの撤去の取りやめて、フレンズオブハイラインと協力した公園化に踏み出します。行政が図の下側に移動したのです。新しいハイラインを作る専門家チームを選定するデザインコンペが行われるなど、公園化は現実のものとなっていきました。

現在 ハイライン(2009年~現在)

単なる公園ではない、魅力ある場を活かした、生きたコミュニティ

2009年、ハイラインは無料で入れる公園となり、今ではニューヨーク屈指の観光名所となっています。

驚きなのは、図からもわかるように、「関わる市民の多様さ」です。寄付、ボランティア、学校教育の他にも、地元の若者・住民・来訪者が参加できるプログラムが充実しており、場を通じた様々な形の「コミュニティ」を継続して作り出しています。

また、ハイラインは完全な独立機関で、行政は運営には費用含めてほとんど関わっていません。ハイラインは、ハイラインを好きだと思う世界中の人々とともに、成長していく仕組みが作られています。

GIFでぱたぱた

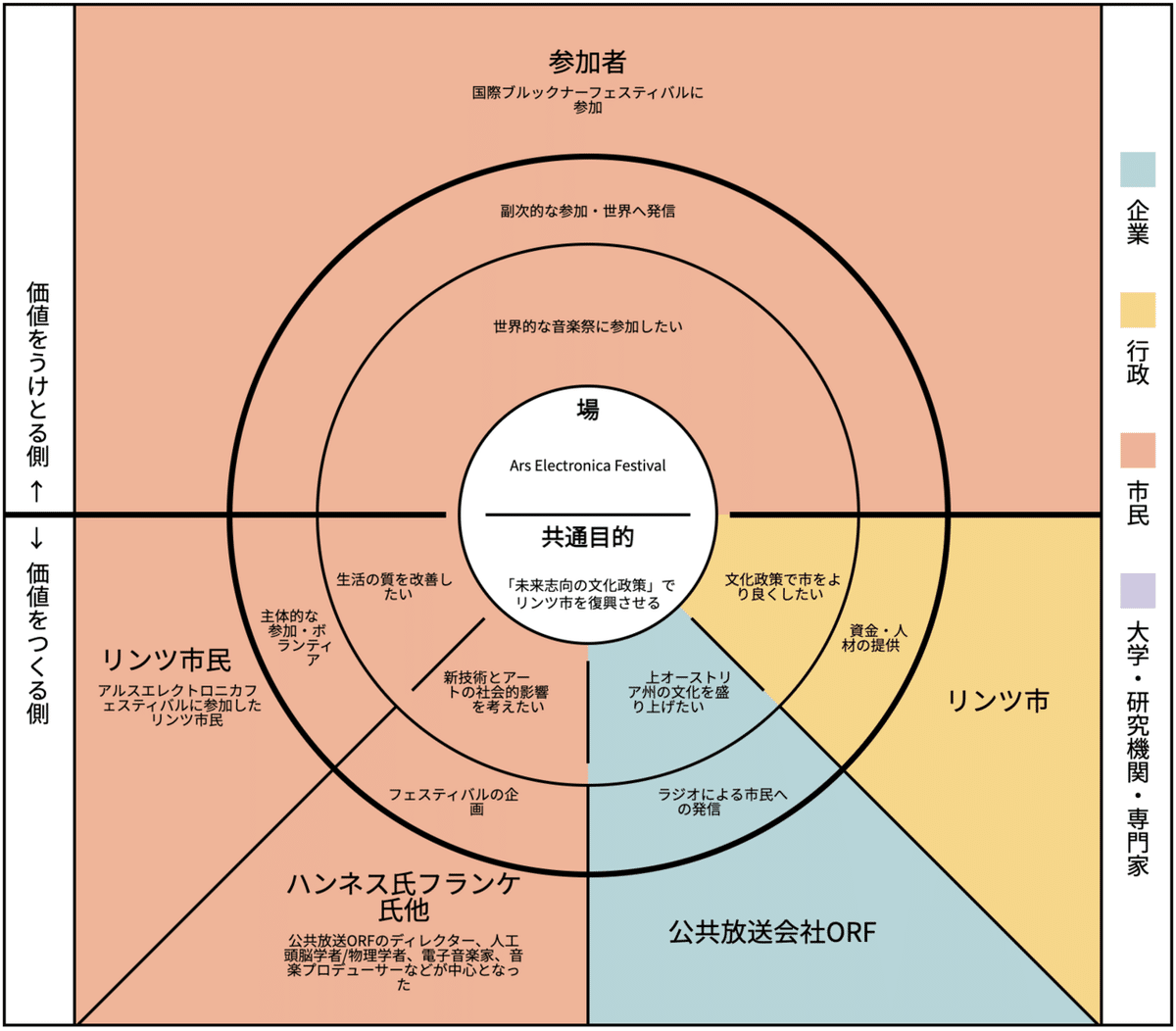

3. アルスエレクトロニカ

汚染が深刻な工業都市“リンツ”を、ボトムアップの動きをきっかけに、アートとテクノロジーによって復興させた公的機関による活動

概要

Ars ElectronicaとはART / TECHNOLOGY / SOCIETY という哲学を掲げ、常に変化するこの3つに対応する文化機関。リンツ市(オーストリアにある人口約20万人、約96㎢のちいさな街)をフィールドに、未来を考察する社会実験を行っている。

Ars Electronicaはリンツ市が 100%所有・運営する機関だが、確立したビジネスモデルを有し、市が負担する予算は全体の30%ほど。

背景

リンツ市は 1970 年代以前「繊維の街」として知られ、その後産業が鉄に移行してからは、汚染問題が深刻な文化を持たない工業地帯だった。

ウィーンやザルツブルグといった音楽や芸術の文化で栄える近隣の街と対抗し、街として存続していくための対策が求められていた。

具体的に何をしたのか

1979 年テレビ局の社員と地元の社会学者と科学者の3人で「未来志向の文化政策」を行っていくと提言し、第一回”Ars Electronica Festival”を開催。

その後、1987 年に“Prix Ars Electronica”というコンペティション、1996年に「何かしらの未来を体験できるMuseum of the Future」をテーマに2つの組織を組成する。

一つは、普通の学校では教えきれない知識や体験を学ぶ未来の学校“Ars Electoronica Center”。

もう一つは、イノベーティブで創造的な仕組み・メディア表現を探求する専門家グループが約30名在籍し、企業等との共創プロジェクトにより実際にモノを創る場“Ars Electronica Futurelab”。

Ars Electronicaの功績により、現在のリンツ市は灰色の工業都市ではなく、未来志向のクリエイティブ都市かつ地域再生の成功事例として、ヨーロッパ内で認知されるようになっている。

2009 年には欧州文化首都、2013 年にはユネスコのメディアアート・創造都市ネットワークにも選定された。

初期 アルスエレクトロニカ

衰退する工業都市に対する危機感からアートとテクノロジーで未来を思考するという全く新しいコンセプトを打ち出し、パイロットプロジェクトを行う

中期 アルスエレクトロニカ

アルスエレクトロニカが組織化。

国際コンペを開催し、世界からの注目を集める。

現在 アルスエレクトロニカ

拠点となる場所ができ、芸術祭・コンペティション・美術館・R&D研究所の4つの活動を軸にする体制となる。

この事例は以前の記事ですでに取り上げましたが、時系列で改めてみるために掘り下げました。そのため本記事の概要の文章は、こちらの記事の再掲になっています。

GIFでぱたぱた

4. g0v(ガヴ・ゼロ)

情報の透明性を追求し人々の政治参加を促す台湾のシビックハッカーコミュニティ

概要

g0v(零時政府。ガヴ・ゼロと読む。)は、台湾のシビックハッカーコミュニティ。

シビックハッカーとは、社会問題の解決に取り組む民間のエンジニアのこと。g0vという名称は、政府の略称「gov」に対して、政治をゼロから再考するというスタンスを示している。ちなみに、台湾のデジタル担当大臣として昨今話題のオードリー・タンも、このメンバーである。

背景

g0vが始まるきっかけとなったのが、2012年2月に行政院が打ち出した〈経済力推進プラン(原名:経済動能推升方案)〉の動画広告。

その政策の情報の不透明さに対して憤りを感じた4人のシビックハッカーが、政府の予算データをオープンデータ化した。この成功を踏まえ、2012年末にg0vが設立した。

こうした背景から、彼らは情報の透明性によって、人々が、政府がより効率的になるように監視することができ、様々な活動に参加できるようになることで、民主主義の質を高めるということを信じて活動をしている。

そのために市民参加型で様々なプロジェクトを発足し、情報の透明性を追求するオンラインコミュニティという立場で、市民参加のための情報プラットフォームの開発およびツールの開発を行っている。

具体的に何をしたのか

具体的な活動の中身としては、g0vでは、シビックハッカーが2ヶ月に1回のハッカソンを開催している。ハッカソンとは、ハック(Hack)とマラソン(Marathon)を組み合わせた造語で、エンジニアやデザイナーらが一定期間、集中して開発作業を行うイベントのこと。

g0vのハッカソンでは、市民から自発的に議題をあげてもらい、そこに政府の関係者や専門家に加わってもらいながら、オープンな場で討論する。

また、2年に1度には、国内外から参加者を募り、サミットを開催。様々なセッションやワークショップを行いながら、社会課題について考える会が行われる。このサミットの参加者には公務員などの非エンジニアの人も多い。g0vはあくまでも技術ではなく、社会問題をテーマとしているからだ。

このように、市民の声を聞きながら開発を進めるだけでなく、広くその活動をオープンにすることで、情報の透明性と市民の参加を促し、民主主義を推進している。

初期 g0v(2012年頃)

政府の不透明さに憤りを感じた4人のハッカーが予算のオープンデータ化を行う。

現在 g0v

政府側にg0vメンバーが参画。

非エンジニアの専門家や公務員などが活動に参加し、情報の透明化と市民の政治参加を促すためのプロジェクトを生み出す体制が広がる。

GIFでぱたぱた

事例の紹介は以上です。

気づき

私たちもリサーチを終えてみて驚いたのですが、これらの事例全て『誰かから言われたものでもなく、意志のある数人が想いを共有し、多くの人を巻き込んだもの』でした。

下北沢BONUSTRACKは、想いのある小田急社員の方と、まちの課題に共感した事業家の2人と建築家から、

NYのHighLineは、廃線保存の集会で出会った2人の青年の活動から、

リンツのArs Electronicaは、テレビ局員・地元の科学者・電子音楽家ら数名から、

台湾のg0vは、不透明な政府に対して危機感を感じた4人のハッカーから始まりました。

企業が主導して行った事例が1事例(BONUSTRACK)があり、危機感や強い想いから立ち上がった市民数人がボトムアップで他の市民、行政や企業を巻き込んでいった事例として他の3事例があります。

さらに、市民主導の事例は共通項として魅力的な「まずやってみた」があります。

・ハイラインは著名な写真家を巻き込んで、その場所の魅力を広く発信したのが特徴的でした。寄付を集め賛同者を増やすため、彼らは様々なイベントを主催し呼びかけています。

・アルスは「未来志向の文化政策」の提言と共にテクノロジーとアートという当時先端的なコンセプトでイベントを開催し、その後国際コンペティションを企画しました。

・g0vは政府の予算がどこにどれだけ使われているかを可視化するwebサービスをつくり、誰でもデータに基づく議論ができるようにしました。

もし、アプローチする相手が直接市や政府だけだったとしたら、相手にもされなかったかもしれません。

しかし、社会に変化をつくった彼らは、同時に市民にもアプローチをしていました。作品を通して魅力を発信したり、提言を出してコンセプトを表明したり、作品コンペティションを開催したり、Webサービスで状況を可視化したり・・・

これらはさまざまなひとに関心や関わりしろをもたらし、活動を盛り上げ、市や政府を動かしました。

そして、関わりしろを多く持つという点では、例えば、今回発表した中からBONUSTRACKを例に出すと、いくつもの面白い取り組みが見られます。

例えば「園芸部」。草木の管理をしたい周辺住民のボランティアチームを園芸部として、植栽の管理を任せています。これは元々草木の手入れする活動をしていた住民達とのコミュニケーションの中で、「新しくできる場所にはありきたりでものでなく、豊富な種類の緑を植えでほしい!手入れが必要なら自分たちがやるから!」という要望から生まれたもので、空間がより豊かになった上、住民の場所に対する愛着も生まれ、企業としても通常管理会社に任せる分のコストが下がったというみんなにとっていい状態が生まれています。

他にも、その場所にふらっときて居つける場所がたくさんある空間もそうですし、オンラインのお店の学校や、自分も出店したくなったひとがお店を開ける屋台などさまざまな取り組みがあります。

このように、

・企画段階から、想いを持った人同士が課題意識を共にし、専門性の異なる相手を巻き込んでいく

・メディア・サービス・場などを通じた発信で世の中の関心をつくり、コミュニケーションをしていく中で多くの関わりしろを設けていく

といった『共創スタイルの事業の作り方』がこれからの組織に求められるのではないかと思います。

なお、下北沢にあるBONUSTRACKは実際に小田急電鉄の方へのインタビューと視察に基づいてつくられています。

本当は全部インタビューして過程を伺いたいところなのですが、今回はデスクトップリサーチから、他の事例も時系列がある程度書けるのではないかということでチームのメンバーと他3事例にもチャレンジしてみました。

おわりに

時系列編、いかがでしたか?

共創プロジェクトはそれぞれが少しずつ新しいことに取り組むからこそ、試行錯誤が必要で一筋縄ではいきません。しかし、それでしか生み出せない新しい価値を生み出すパワーがあります。

課題や目的を共有したり、小さい成果を重ねて巻き込む相手を増やしていくため、1組織でやるものより時間もかかると認識してもらえるといいと思います。

また、よく「成功事例」を知ったら、成功した状態をそっくりそのままトレースしようとする人もいますが、それではやっぱりうまくいきません。

プロジェクトにはそこに関わる人や元々持っている歴史や場所などそれぞれ独自性があり、そこを見極めることもとても重要です。

他のプロジェクトがどう始まって、何を大切に、どう成長していったのかという過程を知ることが、自分自身のプロジェクトを考える際とても重要になってくると思います。

以上です。

この記事は以下のメンバーと共につくっています。

いつもありがとう〜〜〜

BONUSTRACK:きび

The High Line:あすか

Ars electronica:まき

g0v:きょん

図の監修:チャーリー

書籍づくりに向けて、さらに一緒にリサーチや図の作成、議論ができる仲間を数名募集をしたいなと思っています!

もしご興味ある方いたらTwitter等でご連絡ください。

◆書籍はこちら

パーパスモデル-人を巻き込む共創のつくりかた-

このリサーチをきっかけに、書籍が発売となりました。(2年がかり!)

noteに書けていない内容盛りだくさんになっています。よければ是非お手にとってみてください。

◆パーパスモデル最初の記事はこちら

いいなと思ったら応援しよう!