古楽譜から伝承が途切れた三味線組歌の楽曲を復原。留学生に箏の魅力も伝える

2024年4月に開設する国際日本学科に所属する(予定)教員にお話を伺う「先生インタビュー」。研究の内容はもちろん、先生の学生時代や趣味の話まで、幅広いお話を伺います。

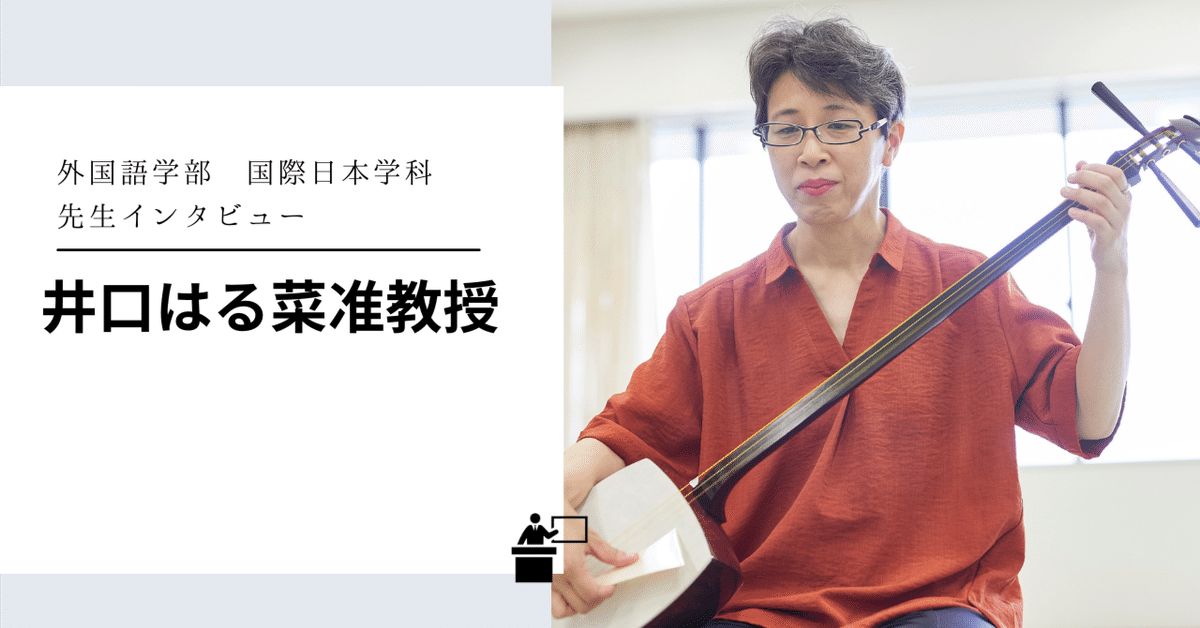

第3回は、日本の伝統文化に関する講義を担当するとともに、箏、三絃(三味線)の大師範でもある井口はる菜准教授です。

井口 はる菜 准教授プロフィール

井口 はる菜 准教授

龍谷大学 文学部 日本語日本文学科 卒業。奈良教育大学大学院 教育学研究科 音楽教育専修修了。関西外国語大学大学院 博士課程後期 言語文化専攻修了 博士(言語文化)。2015年9月より関西外国語大学 外国語学部 英米語学科 講師。2021年4月より同准教授。2024年4月より、国際日本学科に所属予定。

三味線の基本的な知識について

三味線と一口にいってもさまざまな種類があり、音楽のジャンルによって使用する三味線の棹の太さが違う。

例えば、

太棹 義太夫節(文楽)など

中棹 地歌など

細棹 長唄(歌舞伎)など

の3種に大きく分けることができ、三味線音楽のジャンルは他にも多種にわたる。

その中で井口先生が演奏するのは地歌で、三味線音楽の中で江戸時代に最初に成立した地歌は、上方地方の土地の歌であり、主に京都・大坂を中心に発展した。

※地歌の三味線については、通例にしたがって、以下「三絃」(さんげん)と呼ぶ。

地歌とは

地歌は、江戸時代に、上方[いまの京阪地方]で発展した三味線音楽のひとつです。平曲(へいきょく)を伝承していた当道座(とうどうざ)の盲人音楽家たちが、琵琶にかわって三味線を弾くようになったことが始まりとされ、「三味線組歌(しゃみせんくみうた)」という芸術的歌曲が完成されました。後に箏曲(そうきょく)と密接に結びつきます。やがて、能(のう)の題材や詞章を取り入れた「謡物(うたいもの)」や、浄瑠璃を移入した曲や動物を主人公とし笑いを誘う滑稽な内容を持つ「作物(さくもの)」も作られました。江戸後期になると、歌と歌の間に三味線だけの間奏部分を持つ、「手事物(てごともの)」という形式が生まれ、地歌を代表する楽曲形式となりました。

地歌と、長唄や義太夫節などの他の三味線音楽との違いは、演奏される場所。地歌はお座敷や家庭内で演奏する室内音楽で、長唄や義太夫節などは劇場音楽ということだ。

そのため、地歌は原則として演奏者が三絃を弾きながら歌うが、その他のジャンルは歌をうたう人・語る人と演奏者は分業になっている。

ーー今でいうところのフォークギターを弾き語りで演奏するような立ち位置なのが地歌ということでしょうか。

井口先生:そうですね。地歌箏曲といって、箏と一緒に演奏することはありますが、「室内音楽」なので一人でしっとりと弾き歌うスタイルが基本となります。歌舞伎で演奏される長唄は「劇場音楽」ですので、用いられる細棹の音楽は、唄も三味線も複数人で演奏し芝居を華やかに引き立てる、といったように、音楽のジャンルに合わせて楽器(三味線)が使い分けられているわけです。

地歌の中には「三味線組歌」という曲種があります。この三味線組歌は、全ての三味線音楽の中で最初に作られた芸術的歌曲と言われているんですよ。

三味線組歌とは

「三味線組歌」という呼び名は、箏の組歌に対して三味線組歌と呼ばれるようになった新しい名称で、もともとは「本手」、つまり「本来の手」、三味線音楽の基本となる手を演奏するものという意味で呼ばれていました。さらに「組歌」と言いますから、いくつかの小編歌謡を組み合わせて一つの楽曲になっているというものです。三味線組歌は、検校や勾当などの盲人音楽家たちが、三味線演奏家としての資格を得るために習得しなければならなかった必修曲でした。

ーー「三味線演奏家としての資格を得るために習得しなければならなかった必修曲」とありますが、プロの演奏家になるためにマスターしないといけない楽曲ということですか。

井口先生:そうです。全部で30曲余りあって、5つの段階ごとにそれぞれの曲を習得した証明となる許しを師匠から頂戴します。本来はすべての組歌を習得してはじめて三味線演奏家としての資格が与えられたのです。

ちなみに、三味線組歌には京都の柳川流と、そこから派生した大阪の野川流があります。野川流には32曲全曲伝わっていますが、柳川流は、途絶えずに伝承されている組歌はわずかに6曲しかありません。この途絶えた組歌の復原を試みるのが、現在私が取り組んでいる研究になります。

箏・三絃(三味線)に打ち込む

関西外大では、海外の協定校から本学に留学にやってきた外国人留学生を対象とした留学生別科を設けている。

この留学生別科の授業で、箏(こと)の指導も行っている井口先生。研究のお話の前に、まずは先生が箏を習い始めたときのことから伺った。

ピアノではなく、箏・三絃を習う

井口先生が近所の師匠に入門し、箏を習い始めたのは小学校2年生のとき。

実は物心がついて間もない頃に、音楽の先生でもあった母親からピアノの手ほどきを受けたことがあったが、それは続かなかった。

ーーピアノは合わなかった?

井口先生:親から教えられるっていうのが嫌だったというのもありました。お稽古事として外の教室に習いに行っていたらまた違ってたのかもしれませんが。

ーーそれで箏の方に行かれた。

井口先生:それもありますが、私が子どものころは女の子はみんなピアノを習いに行ってる時代でした。私がへそ曲がりの性格なので、みんながやってないお箏をやりたいって言って。

それと、家に祖母や母が弾いてた箏があったんですよ。ただ弾き方がわからなかったので、「あれを習いたい」と言って。だけど、保育園のときはまだ体が小さかったので、小学校2年になってから近所の師匠に入門しました。

ーー実際に箏を学び始められて、いかがでしたか?

井口先生:そうですね、自分が言い出して始めたこともあるんでしょうけれど、純粋にお箏を弾くのは楽しかったですね。最初は週1回だったんですが、「もっとお稽古したい」と先生にお願いし、途中から週2回に増やしてもらったくらいです。

また、箏の曲には三絃と合わせる曲があります。普段の練習で先生に三絃を合わせてもらったり、定期演奏会で自分より年上のお姉さんたちが三絃を弾いているのを見て、「あれも弾いてみたい!」と思って、小学校6年生から箏と同じ先生に三絃も習うようになります。

高校1年生で准師範(名取)に。芸大への進学も視野に入れる

小学校から通い出した箏、三絃の先生のもとには、高校生まで通った。

そして、高1のときに准師範の試験を受け、登第する。

名取(なとり)とは

音曲・舞踊などを習う人が、師匠・家元から、芸名を許されること。また、その人。

井口先生:准師範試験に上位の成績で合格して、見込みがあると思われたのか、東京の師匠を紹介いただきました。箏、三絃を極めるなら東京芸大をめざせばということになり、もし芸大を受験するなら、東京の先生のところに通う必要があるとアドバイスをいただいて。

それで、高校2年の夏休みに、東京の先生のところに何度か伺いました。それが、今の私の師匠でもある友渕のりえ先生です。先生のレッスンを受けるとともに、高校卒業後の進路についても相談させていただきました。

ーープロの演奏家をめざし、芸大に進むべきかどうか、迷いがあった?

井口先生:私が国語とか古典が好きで、和歌や地歌箏曲の楽曲の歌詞に興味があったので、国文学の道に進むことにも関心をもっていました。友渕先生に相談したところ、「東京芸大を出たからといって全員が演奏家になるわけではない」「研究者として、箏や三絃の曲の歴史や歌の内容を追究する道もある」というお話を伺って、後者の道が自分に合っているかなと思って。

また、単に演奏の腕を磨くだけではなくて、曲の解釈などの勉強を深めることも、演奏のスキルアップにつながるという話も伺って、芸大に進むよりも国文学の勉強をしながら、箏と三絃の練習を続けた方がいいかなと考えるようになりました。

ーー「演奏のプロとしての道」への未練はありませんでしたか?

井口先生:友渕先生のレッスンは厳しいけれどすごく勉強になり、それが楽しくて、継続して指導を受けたいと思いました。その頃ちょうど最初に入門した師匠が出産育児等で演奏活動を休まれたこともあり、「受験のためではなく、演奏技術の向上を目的に通わせてもらってもいいですか?」と相談して、友渕先生の預かり弟子になることに。そこで、「今の演奏レベルを維持しながら、他の勉強をしてもいいんじゃないか」と思ったので、未練はありませんでした。

ーーちなみに、そのころの練習量は習い始めたときと比べて増えていましたか?

井口先生:准師範試験準備に入った高校1年生のときは、めちゃくちゃ練習しました。歌のある曲、古典、新しい曲など、試験当日は5つの部門ごとに課題曲を1曲ずつ弾かなければならず、その練習が大変でした。

それと筆記試験があるので、その講習が毎週末にあって、高1の1年間はずっと週末はそれに出かけて、西洋音楽と日本の音楽の両方の音楽理論を学んでいました。

ーー西洋音楽の理論も学ぶんですね。

井口先生:日本語で書いてある楽譜ばかりではなく、五線譜の楽譜も扱いますし、そもそも現在の和楽器の楽譜は五線譜の理論のもとに作られているのがほとんどですからね。毎週日曜の勉強会では、午前中に楽典の勉強をして、午後からは実技指導を受けていました。だから、高校1年生の日曜日は、毎週その勉強会でつぶれていたという(笑)。

高1の1月に試験があって、無事に合格し、准師範に昇格することができました。

大学では日本の国文学を専攻

准師範試験を好成績で合格した後、上述したように東京の友渕先生を紹介される。

演奏の技術的な指導に留まらず、示唆に富む友渕先生のお話が楽しく有益で、「芸大はめざさないけれども、先生のもとで学びたい」と友渕先生のアドバイスのもと進路を決め、預かり弟子から最終的には門人の一人として受け入れられた。

そして、芸大ではない道を選んだ井口先生は、日本文学の世界に向かう。

ーー学部生時代はどういったことを主に勉強されたんですか。

井口先生:今の研究活動にもつながっているんですけど、歌謡研究に取り組み、具体的には今様歌謡を集めた平安時代末期の『梁塵秘抄』を取り上げ、卒業論文にまとめました。

梁塵秘抄(りょうじんひしょう)とは

平安末期の歌謡集。後白河院編。巻一残簡・巻二、および口伝集巻一・巻一〇が現存。もとは歌詞集「梁塵秘抄」一〇巻と「梁塵秘抄口伝集」一〇巻であったらしい。嘉応元年(一一六九)までに口伝集の巻一から巻九までが成立。巻一〇は治承三年(一一七九)成立説と同四年~文治元年(一一八五)成立説などがある。その他の部分も相前後して成ったものか。現存本では五百数十の今様が長歌、古柳(こやなぎ)、今様、法文歌、四句神歌(しくのかみうた)、二句神歌などに分類され収載されている。日本歌謡史上の代表的歌謡集。

ーー貴族が詠んだ和歌などではなく、その当時流行していた歌謡を集めた本ということですね。

井口先生:はい。和歌の世界と今様という流行歌謡で歌われている内容は全然違います。『梁塵秘抄』には仏教歌謡が多く、仏教の教えを人々にわかりやすい言葉で歌っている歌謡が数多くあります。仏教を人々に広めるために内容を噛み砕いているわけですが、そうしたことを一つひとつ調べていくのが面白かったですね。

他にも「物尽し」といって、例えば都で流行っている物の名前ばっかり集めているような歌があったり、リズムも和歌の五七五七七とは違うし、何より白拍子や遊女が歌ったので、貴族が嗜んだ和歌に比べてより民衆的で、当時の今めかしさ、ちょっとくだけたような部分も見えて、面白い歌集だなと思って卒論で取り組みました。

日本文学を志したきっかけ

井口先生が国文学に興味をもったのは、子どものころから箏や三絃(三味線)を習っていたことが大きく影響している。

例えば、『源氏物語』や『伊勢物語』、『平家物語』などをテーマにした楽曲の歌詞に日常的に触れる中で、古典の言葉や「どういったことが歌われているのだろう」ということに関心が向いた。実際に中学、高校でも古典の授業が好きで、その意味では大学で日本文学を専攻するのは自然な流れだった。

井口先生:歌詞の内容を完全に理解できていなかったとしても、「この言い回しって、あの曲にも出てきたな」とか、そういうことが積み重なって、もっと「歌の背景を知りたい」と関心をもつようになりました。

ーー中学の古典とかの授業で、楽曲の歌詞に出てきたのと同じことを言ってるみたいな。

井口先生:そうした体験を通じて、より興味を持つようになったのもあると思います。あと私自身の名前が、『古今和歌集』の歌から取って付けられたんですよ。

ーーどの歌から取られているのですか?

井口先生:「君がため 春の野に出て 若菜つむ 我が衣手に 雪はふりつつ」という百人一首にも入っている光孝天皇の歌です。季節は春を迎えたのに、誕生した時ちょうど雪が降っていたので、「春の雪の間から顔を出す若菜」という意味で「はる菜」と。父が付けてくれました。

ちなみに、私の地歌箏曲の雅号は「雅楽衣(うたきぬ)」というのですが、こちらも同じ歌から名前を付けたんですよ。私の一門では「雅楽」という字が必ず付き、そこに下の句「我が衣手に雪はふりつつ」から「衣」の一字を取って、「雅楽衣」としました。

演奏している楽曲の背景を知りたいと大学院へ

大学卒業後は、奈良教育大学大学院に進み、音楽教育を専攻する。

当時、同大学院で指導されていた久保田敏子先生(音楽学・京都市立芸術大学名誉教授)と、龍谷大学生時代に「仏教と芸能」をテーマとした公開講座で出会い、面識を得たことが奈良教育大学大学院に進むきっかけとなった。

大学院修士課程での研究としては、光崎検校という19世紀前半に京都で活躍した箏曲家の生涯について調べた。

ーー修士課程で学ばれているときには修了後、博士課程に進もうと考えておられたんですか?

井口先生:全然そんなことはなくて、修了後は大学院研究生という制度を使って、久保田先生のもとでさらに2年間研究を続けました。

比較的、時間に余裕のある時期だったので、吉川英史先生という日本の音楽学者が団長を務められる日中文化交流に関する中国のツアーに参加させていただいたり、図書館司書の資格を取ったり、いろいろと興味のあることに取り組んで、箏・三絃の師範試験を受けて合格したのも大学院研究生のときでした。

日本伝統音楽研究センターのスタッフを経て関西外大の大学院へ

大学院研究生の2年を修了後、京都市立芸術大学に設立されたばかりの日本伝統音楽研究センターに嘱託職員として働きだす。

同センターに恩師の久保田先生が教授として迎え入れられ、司書として井口先生がセンターに届く資料の整理を担当した。

ーー資料はいろいろなものが届く?

井口先生:そうですね、楽譜から音源まで、ありとあらゆるものが届いて、最初何もなかったセンターにいろいろな資料が溢れていきました。例えば、研究員の先生にレコードやテープなどのアナログ音源を「デジタル化しておいて」と言われたら、CD化するために、頭出しの位置を付けるというような作業も手がけていました。

ーー大変そうですけど、面白そうな音源とかもありそうですね。

井口先生:新地かどこかのお店で録られたお座敷の歌とか、本当に多様な音源がありました。もちろん、箏とか三味線の演奏などもありましたが、自分の専門以外のものにもたくさん触れることができ、面白かったですね。

日本伝統音楽研究センターに4年間勤務した後、奈良教育大学大学院で歌謡について教わり、センターの研究会でもご一緒した真鍋昌弘先生(国文学・関西外国語大学名誉教授)が当時在籍されていた関西外国語大学の大学院(博士課程後期)に進む。

ーー博士課程後期に進まれたきっかけは?

井口先生:仕事が一段落したタイミングで、次の進路を考えたときに、恩師の久保田先生から「大学で働こうと思ったら博士は取っておいたほうがよい」とアドバイスをいただいて。それで日本伝統音楽研究センターの研究会のメンバーのおひとりで、当時、日本歌謡学会の会長でいらした真鍋先生の研究室の門を叩きました。

ーー博士課程では、ずっと興味があったという三味線組歌について研究をされた。

井口先生:はい。その当時は歌詞の研究が中心でしたがそれだけでなく、結局今の研究にもつながるのですが、歌謡研究の一環として古い楽譜を解読するという研究にも取り組みました。

古い楽譜をもとに、三味線組歌の復原をめざす

前半の「三味線の基本的な知識について」において、さまざまなジャンルがある三味線音楽のなかで井口先生は地歌を専門に演奏していることをご紹介した。

そして、地歌の中に三味線組歌という曲種があるわけだが、二大流派のうち、柳川流には野川流よりも多くの三味線組歌が確認される中、途絶えずに伝承されている組歌は6曲しかなく、復原伝承される数曲を含めても極めて少ないのが現状である。

そこで、今では演奏されなくなった三味線組歌の古い楽譜を読み解き、楽曲を復原するというのが井口先生の研究だ。

古い資料(古楽譜)から楽曲を再現

では、どのように楽譜に起こしていくのだろうか?

西洋音楽の場合、五線譜という汎用的な楽譜があり、レコードなどの録音技術が発達する前のクラシック音楽なども、広く現代にまで伝わっている。

一方、三味線組歌は昔は演者が盲人の方だったということもあり、基本的には口伝で楽曲が伝えられたが、江戸時代後半になると、一部楽譜に記されるようになった。

ーーその当時の楽譜の内容を、現代の地歌演奏者が使う楽譜のかたちに翻訳する作業をされるわけですね。

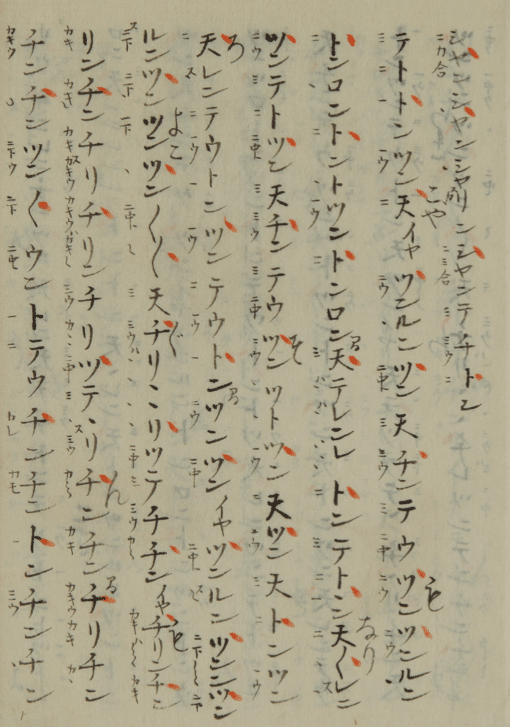

井口先生:はい。例えば、下の写真は《乱後夜》という組歌の楽譜の冒頭部分です。一行目に、「シャンシャンシャリンシャンテチトン」と書いてあるのが読めると思います。

その右側の所々にある朱の点と点との間が、今の1小節分ということになると考えて下さい。

井口先生:ただ、これだけでは音程はわかりません。その手掛かりになるのが、口三味線の左側に書かれている情報で、いわゆる勘所(指を押さえるポイント)を示す記号になります。

最初の「シャン」は「二カ合」と書かれています。「二」は二の糸の開放弦、「カ」は三の糸の、今の地歌の勘所で言うと「5」にあたる場所だと思われるので、それら二弦を一緒に合わせて「シャン」と弾く、ということになります。これを「合セ撥」と言います。そういうのを一つずつ読んでいくわけです。

ーー今おっしゃった『「二」は二の糸の開放弦』と言われたのは、実演しながら確認していくのですか?

井口先生:どの記号がどの勘所というのは、楽譜の最初には書いてあるんですよ。それを頼りに、楽譜に書かれている記号を一つずつ当てはめ、「この箇所はどの絃のどこを押さえる」というのを読み解いていきます。そして、読み解いたものを単音で弾いても曲にならないので、その読み解いた情報をベースに、口三味線のリズムに合わせて楽譜を書いていきます。

同様に、歌詞を歌うタイミングや音程に関しては古い写本の楽譜には書かれていないので、その旋律を推測する必要もあります。このときは、復原した三味線の手に合うシンプルな旋律を採用しました。

ーー楽譜が完成した後は?

井口先生:柳川流三味線組歌を伝承されている先生のところに行って一緒に弾き、「これは組歌によくあるフレーズ」とか「リズムが少し変」「うちの流派ではこういった弾き方をしない」といったご意見を伺います。そこで、修正した方がいいところは手直しをくり返し、楽譜をブラッシュアップしていきます。

あとは、《乱後夜》の復原のための資料として参照している「昔の楽譜」は写本になるので、同じ組歌の楽譜でも複数の写本を見比べると、指示が違っているものがあるんですよ。例えば、口三味線も歌詞も同じ記載だけど、たまに勘所の表記が違うといったケースがあり、実際に音を出しながらどちらが正しいのかを検討し、採譜していきます。

復原した三味線組歌を実演

柳川流三味線組歌は、通常地歌で用いられる三絃(中棹)ではなく、沖縄の三線から本土の三味線に改良された当初の古態をのこした、極細とも言える細い棹の、京都にしか伝承されていない柳川三味線を用いて演奏する。

井口先生も研究のために柳川三味線を演奏しながら、組歌の復原研究に取り組んでいる。

次に、2018年に伝統芸能アーカイブ&リサーチオフィス主催の講座シリーズ#5 「三味線組歌ってなに?~楽譜から読み解く三味線古歌謡~」(2018年12月23日 於:京都芸術センター)にて、井口先生が復原された《乱後夜》《晴嵐》という三味線組歌について動画を紹介する。

(伝統芸能アーカイブ&リサーチオフィスのYouTubeより)。

▲《乱後夜》《晴嵐》(前歌第三歌)

▲《乱後夜》《晴嵐》手事(=歌と歌の間に挟まれた器楽部分)以降

以下、上の動画の演奏における留意点をまとめておく。

(詳細は伝統芸能アーカイブ&リサーチオフィス(TARO)ウェブサイトをご参照ください)

井口先生の解釈で復原されたもので、当時演奏されていたものとまったく同じものではない

研究の対象とした楽譜に歌の旋律は書かれておらず、復原した三味線の手から歌えるシンプルな旋律を付けて歌う(本来の歌の旋律とは違う)

古い楽譜に書かれている通りの音を尊重して演奏(不協和音が起こる)

同組歌は、旧京都府立総合資料館、現在の京都学・歴彩館が所蔵している複数の三味線組歌楽譜資料をもとに復原された。

井口先生は、現在も複数の楽譜資料をもとに、柳川流三味線組歌の研究に取り組んでいる。

ーー復原作業を通じて、お気づきになれたことなどはありましたか?

井口先生:リズムの取り方が独特だったり、あとは曲の構造や旋律の動きにパターンみたいなものがあって、その組み合わせがいろいろ変わっていくとか…。それと、現代の楽譜に比べて口三味線のほうが、かなり正確な音楽を伝えているものだということを再認識しました。

ーーちなみに、現在の研究ではどのような三味線組歌に取り組まれているんですか。

井口先生:修士のときに研究した光崎検校が出版に関わった『弦曲大榛抄』という楽譜に載っている組歌です。出版されていたものだけに、音を伸ばす指示や、歌の音程などが記載されており、歌に関しては前回取り組んだ手書きの写本の楽譜よりも精度が高いので、当時歌われていた歌をかなり再現できていると考えています。もちろん、写本の楽譜の情報も復原に活用しています。

復原作業がほぼ終わっている《浮世組》については、2023年9月24日に演奏会で発表する予定です。

留学生別科で箏を教える

関西外大に来ている外国人留学生たちが学ぶ留学生別科。本学に着任以来、井口先生はこの留学生別科で箏を教えている。

ーー日本の伝統文化でもある箏に触れたときの留学生たちの反応は?

井口先生:彼らは知らないことが多い反面、教える身としては、先入観がないのが新鮮ですね。日本人だと、お箏と聞くと「着物を着ておしとやかに弾く」といったイメージがあると思うんですけれど、留学生にはそういった先入観がないのでバリバリ弾いてくれます。力強く弾くと、いい音が出るんですよ。

それこそ練習中に箏の弦が切れることもよくあるんですが、「しっかり弾いて切れるのはいいよ」と指導しています。「よく練習した証拠だから、力加減なく、思いっきり弾いて、良い音を出してください」といつも伝えています。

ーー反応として、みんな楽しんでやっている?

井口先生:音楽が嫌いな人は受講しないと思うので、興味のある学生が集まってくれていると思います。それと、最初はゆっくりしたテンポで弾くから、そういう「間の取り方」みたいなのは、逆に新鮮なのかもしれないですね。今の時代はガチャガチャした速い音楽、速いリズムのものが多すぎるから。

ーーどういった楽曲を練習されているんですか。

井口先生:《さくらさくら》から始めるんですけど、実は《さくらさくら》ばかり6曲やるんですよ。最初は単音で、親指だけで向こうへ押し当てて弾く。その後、爪の裏側で弦を弾く、親指以外の他の指も使って弾く、オクターブ高い音/低い音も取り入れる、片手から両手を使う演奏にシフトして弦を押さえて音高を変える、という感じに少しずつステップアップしていき、5番目、6番目になると高度な演奏になります。

同じ寸法の曲なので、6重奏ができるようになり、それを発表してもらったりしています。合奏ができるようになると次のステップとして、他の曲で2重奏とかにチャレンジしてもらったりして、「相手の音を聴いて演奏する」といった、より高度なことに取り組んでもらいます。

ーー《さくらさくら》以外では、どういった楽曲を演奏するんですか。

井口先生:手ほどきとして《荒城の月》とか《黒田節》とか、前の春学期の時は《ソーラン節》にも取り組みました。渋い選曲だと思われるでしょうが、こういう曲でまず「日本の音階」を体感してもらうのです。

どの曲も歌詞があるので、歌える人は歌いながらやってみましょうと促します。もともと箏は歌いながら演奏するもので、そうすることで日本語の勉強にもなりますからね。

「世界」に向かうために「日本」を知る

国際日本学科では日本の伝統文化に関する授業を担当する予定で、雅楽から明治時代くらいまでの日本音楽・芸能史から主要なものを紹介、解説する。

例えば、雅楽などの伝統音楽や歌舞伎をはじめとする伝統芸能の概説をするのはもちろん、そこから派生した文化的な事象などについても授業では言及される。

ーー例えば、どういったことをお話されるんですか。

井口先生:多岐にわたりますが、伝統文化から派生した言葉で今も使われているものを紹介するのもその一つで、例えば「打ち合わせ」という言葉の語源は雅楽だとも言われています。

諸説ありますが、雅楽では打楽器の拍子に合うように管楽器や弦楽器が演奏するとうまくいきますし、また京都・大阪・奈良の奏者が集まって演奏するときに前もって打楽器の奏法を確認していたことなどから転じて、現在使われている「打ち合わせ」という言葉が生まれたとされています。

ーー現在は外国語学部 英米語学科などで同等の内容の授業を受け持たれていますが、学生の反応はいかがですか。

井口先生:外大ということで特にうちの学生は海外志向が強いですが、同時に「もっと足元の文化を見てみましょう」と伝えています。例えば、授業の最初に雅楽、声明、能楽、文楽、箏、三味線…といった単語を挙げ、それぞれの語について知っていることを書いてくださいと伝えるのですが、ほとんどの人が何も書けません。そこで、「自分が日本のことを知らない」ことに気づくわけです。

その視点を得られるのが第一歩で、私の授業で紹介している能や歌舞伎など、どんなジャンルのものでもいいので、興味が持てたものを深堀りしたり、実際に客席で鑑賞・体感してもらえたらなと思います。

ーー相手の文化についても学ぶけど、まずは自国の文化を理解し、発信することが大切だと。

井口先生:そうですね。国際人として活躍している人は、自分の国の文化を大切にしています。私の場合、それは箏と三絃(三味線)になりますが、海外に行って日本の文化について質問されたときにも、しっかりと答えることができます。そうすると、相手の方もご自身や自国のことに関して、喜んでいろいろなお話をしてくださいます。

相手に訊くばかりだと失礼に当たりますし、自分の生まれ育ったところのことをしっかりと伝えることの大切さを自身の体験でも実感しました。そうした相互的なコミュニケーションが真の国際交流だと思います。

さいごに

インタビューの最後に、高校生のみなさんへのメッセージをいただきました。

井口先生:私自身、古典をしっかり学び始めたのが高校・大学くらいからで、歌舞伎を観に行き始めたのも大学生のときでした。何か新しいことを始めるのに決して遅いということはありませんし、比較的時間の余裕がある大学での4年間は、「物の本質」を見極める目を育む、有意義な時間になると思います。

それと私自身、日々感じているのですが日本語の奥深さというのも、本学科での学びを通じて実感していただきたいですね。例えば、「踊り」も「舞い」も英訳するとdanceですが、「踊り」と「舞い」には明確な違いがあります。そういった日本語の表現の細やかさに触れ、その面白さも実感してみてください。また芸能をやっていて思うのは、口唱歌(くちしょうが)を含め、オノマトペ、擬音語・擬態語の種類の多さも特筆できるでしょう。

ーーまさに先生のご専門の三味線もそうですね。

井口先生:はい。三味線の「チンチリレン」、箏の「コーロリン」、笛の「オヒャーラー」など、そもそも楽器をやらない人にとってはなんの意味もない言葉なのですが、そこにはすごい情報が詰まっています。口唱歌には実は楽譜より正確に音楽を伝えているといった側面もありますし、狂言における動物の鳴き声なども含め、耳に聞こえる音の日本語表現には独特のものがあります。

ーーそれでいうと、古典ではなくてポップカルチャーになりますが、マンガのオノマトペも独自の発展をしています。

井口先生:オノマトペひとつ取ってもいろいろな切り口から学びを深められそうですね。英語とともに、そうした多様な文化、言葉を学び、ぜひご自身の目標に向かって、自分の足元を固め、枝葉を広げてください。

高校までとは違い、「自分がいかに学ぶか」が問われるのが大学生です。多様な学びができる国際日本学科で、ぜひ自分が熱心に取り組めるものをみつけてください。

【国際日本学科・特設サイト】