カルチャーデザイン02 自分ごと化

ビジョナリーな人は、時代の2歩も3歩も先を進んでいるもの。

「やっと時代がついてきた」というような言い方をすることがありますが、他の人とは描く未来の解像度が違うのは当たり前。大きな未来像を描いても、すんなりと万人に理解されることはむしろ稀です。

「理解者がいない」「同じ熱量でチームメンバーがついてきてくれない」というのは、ビジョンを提唱する立場にある多くのリーダーが抱える悩みでしょう。

これはリーダーの周りを取り巻く人の力不足のためなのでしょうか。

スタッフの立場になってみましょう。会社の思想やミッション、ビジョンに惹かれて入社を決めても、仕事を始めてみると業務とのつながりが薄く評価につながらなかったり。上司が意外とビジョンを咀嚼できていなかったり。期待とのギャップを感じながら目の前のタスクに追われるうちに、情熱は薄れてしまう。そんな話はよく耳にします。

組織が大きくなるにつれ、掲げている言葉と事業や日々の仕事内容に乖離が生まれてしまう。これらは特に、創業期から成長期への移行ステージにあるスタートアップがぶつかりがちな壁。会社の立ち上げ時にはいなかったメンバーが増え、それまでチームを束ねていた創業時の原風景だけでは結束するのが難しくなるからです。

スキルや役割、バックグラウンドも違えば、会社の未来への解像度もバラバラ。そんなメンバーが視座の違いを乗り越え、同じ目標に向かうにはどうすれば良いのか。

今回は、KESIKIが「バリュー」の制定とそれらをまとめたハンドブックの制作に携わったスタートアップの事例でみていきましょう。創業7年目にあるシタテル です。

数字か、未来か

アパレル生産のプラットフォームを運営するシタテル は、CEO・河野秀和さんのビジョナリーな思想で知られています。目指しているのは人、しくみ、テクノロジーで衣服の価値を変えること。この1年、急増するメンバーの数に対応するために3年前に入居したばかりのオフィスからの移転を予定するなど、ビジネス的には好調でした。

側から見れば順風満帆のようですが、河野さんには悩みが。会社が短期的な利益をあげることに引っ張られ、事業の存在意義を見失っていく危険性を感じていたのです。

スタッフはみなとても優秀です。でも、有能であるがゆえに与えられた目標に引っ張られすぎているようにうつり、ミッションやビジョンが彼らにどこまで届いているのか、河野さんは確信を持てずにいました。

そこで私たちKESIKIは、カルチャーデザインチームを編成し、メンバーに個別にヒアリングを決行。経営陣を始め、各部門のリーダーや突破口となりそうな社内インフルエンサーなどのコアメンバーに、現行のビジョンや社内のコミュニケーションのあり方、職場の空気などをざっくばらんに話してもらうことにしました。

それらの声を持ち帰り、一人一人の意見を壁に張り出しながら振り返るうちに、ある仮説が浮かび上がってきます。

メンバーは、みな会社のミッションやビジョンを愛している。ただ、そこに向かうために、自分が日々の業務の中で何をすれば良いのかが分からないだけなのではないか。というものです。

実際に、マネジメント層は目の前の数字を追いかけるばかりでは会社に未来はないと感じていましたし、日々の業務とビジョンの間にあるギャップも感じ取っていました。

溝を埋める施策が社内になかったわけではありません。シタテル ではBASE VALUEという独自の行動指針を設けていました。でも、抽象度が高く指針としてはあまり機能していない状態。日々の行動や業務の進め方といった、現場での毎日の個々の判断基準として使えるものではありませんでした。

ビジョンを翻訳する

みんなに愛されているミッションやビジョンはそのままに、BASE VALUEを刷新する。それらを社員全員が手元に置いておけるようなハンドブックにまとめる。シタテル 側のコアメンバーと協議し、ソリューションの方針が決まりました。

次に実施したのはワークショップ。役員のほぼ全員を含む18人のコアメンバーを招き、大切にしていきたいカルチャーや仕事への姿勢を思いつく限り挙げてもらいます。

KESIKIにいる編集とリサーチのエキスパート、デザインリサーチャー/エディターがそれらを「チームワーク」「クリエイティビティ」「社会への影響」といったいくつかのジャンルに整理し、参加メンバーが投票。その結果をもとに、アイデアを広げて結晶化することを繰り返す「拡散と収束」を繰り返しながら言葉を練り上げていきました。

すでにシタテル 内に浸透していた従業員の評価制度とも照らし合わせた上で、会社の軸となる「価値」を言語化していきます。

全員が覚えられるようにするには、どのくらいの数に集約するべきなのか。どんなトーンで語りかければ変革の決意が示せるのか。読み手に親しみを感じてもらうには、思い切ってカジュアルな言葉遣いをするのが良いのではないか。いや、シタテル の洗練された雰囲気は残したい。

ホワイトボードを埋め尽くすほどの大量のポストイットをあちらこちらに動かしたり、グルーピングをしたりしながら議論を進めます。

8つほどあったカテゴリーを6つに絞り、さらに4つに絞り、という削ぎ落としのプロセスを経て、さらに10パターンほどのトーンの異なる文体を検証したうえで、最終的には3つに絞られた新しいBASE VALUEが誕生しました。「それは未来か」「それはゴールか」「それは幸せか」という問いかけです。

しかし、ようやくBASE VALUEの言葉が固まろうとした時に、一つの壁にぶつかりました。部署や役職を超えた全社横断的な共通言語としては使えそうなものの、どこか他人事に感じてしまう。河野さんもどこか腹落ちしない表情です。

当初、ブックではミッションやビジョンに込められた想いをストーリーとして描き、社員に浸透させていくことを軸足に置いていました。でも、これではリーダーと現場の距離を埋めることは難しい。固まりかけていたブックのシナリオでしたが、もう一度考えすことにしました。

「余白」と「具体性」の両立

自分なりの解釈の余地を残した余白と、「私にもできそうだ」と背中を押すような親近感。そして、日々の業務の振り返りに使える実用性を両立させるにはどうすれば良いか。

ビジョンや大きな方向性は、河野さん自身が日々十分語っている。ブックでは、従業員がとるべき具体的な行動をメインに据えよう。

この気づきが大きなターニングポイントになりました。

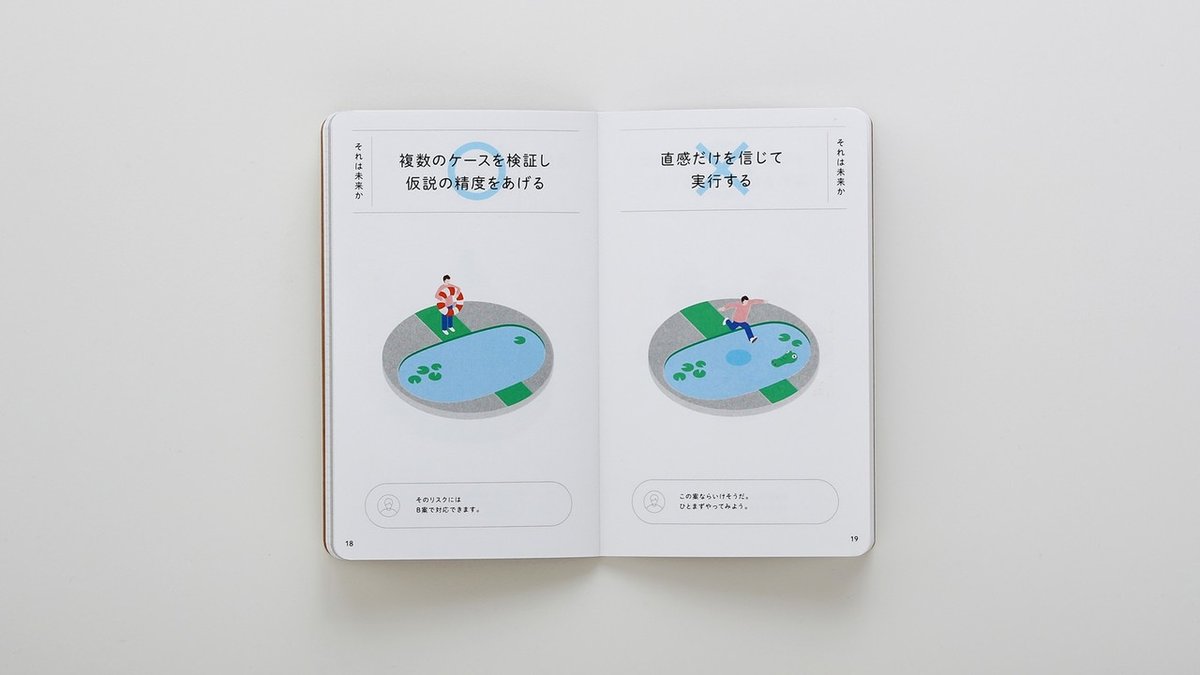

制作の期限が目前に迫る中、元々カルチャーや経済メディアの編集をしていた水口万里を中心にチーム外のメンバーの協力も仰ぎながら、総動員で新しいプロトタイプを作っていきます。ページ数を大幅に増やし、3つのバリューにそれぞれに5組ずつ、合計15組のDOs(すること)とDON'Ts(しないこと)を描くことにしました。

さらに「自分ごと」に近づけるために、加えたのが「あるある会話」。こんな会話交わされているよね、と頷けるような会話の例を、DOsとDON'Tsそれぞれに併記していきます。

リアルな会話にするために営業、開発、生産など立場の異なるスタッフにブックのプロトタイプを渡し、フィードバックを受けながら練り上げます。「事例がピンとこない」「まだ言葉が上から目線に感じる」などの率直な意見は、響かせる言葉を考える上でとても重要な指摘でした。

実はこうした「行ったり来たり」こそが、デザイナーの得意とするところ。KESIKIのようなチームでプロジェクトを進める際の醍醐味でもあります。

最終的には、見開きごとにDOs、DON’Tsをワンセットずつ、視覚的に伝えるためのイラストとセットで配置する構成に決定。ブックデザインは気鋭のグラフィックデザイナー高田唯さん率いるAllrightさんのチームに依頼しました。

表紙の紙には紙やプラスチックの代替素材として注目されている新素材「ライメックス」を採用しました。

ライメックスは石灰石由来で製造過程の環境負荷が少ない素材。BASE VALUEの一つである、未来志向で社会全体の幸せを考える意志を込めました。配色のブロンズ(銅)色は熱伝導率の高いマテリアルを施してあるというギミックです。

どんな時にも従業員一人ひとりに寄り添う存在にしたいという意味を込め、装丁は手のひらやポケットにもおさまるサイズにしました。

また、ハンドブックの制作と並行して、BASE VALUEの活用や運用方法についてのディスカッションも行いました。

社内に広く浸透させること、社外のステークホルダーにも周知させること、そして組織やメンバーの変化に合わせて進化させていくことの3つのステップを想定し、BASE VALUEを会社のカルチャーとして定着させるための施策を整理。資料に落とし込んだものを、最後のセッションの時にKESIKIからのギフトとしてお渡しました。

「自分ごと化」のデザイン

実は今回、BASE VALUEの見直しに入る前に面白いワークショップを実施しました。リーダーの思考を体感してもらうためのふたつのプログラムで、一つめは「フューチャーマガジン」の作成。グループに分かれて、未来のシタテル が取り上げられた仮想の雑誌の表紙をつくるというものです。

もう一つは、シタテルを取り巻くステークホルダーマップづくりです。どのグループもとても完成度が高かったのですが、個別で同じワークをしてもらっていた河野さんのアウトプットの完成度はやはりダントツ。発表タイムには会場の空気がサーっと変わり、皆がリーダーの視座の高さを目の当たりにした瞬間でした。

ビジョナリーな人の言葉は往々にして抽象度が高く、現場からは「綺麗ごと」と受け取られがちです。共通の指針が示されたハンドブックはあくまでツールの一つに過ぎませんが、製本して従業員一人一人の手元に届けるということは、「ここから自分たちは変わっていくんだ」というリーダーの意思表示という点でも、とても効果的だったと考えています。

振り返ってみると、このプロジェクトを通してKESIKIが担った役割は主に2つありました。

ひとつはビジョンを翻訳し、行動指針として機能するバリューに落とし込むこと。そして、それらを日々の行動にブレイクダウンすることで、社員一人ひとりに会社の未来の自分ごと化を促すこと。

スタッフが毎日向き合っている課題と、リーダーが考えるビジョンの間を行ったり来たりしながら、両者のコミュニケーションを円滑にするための共通言語を紡ぎ出していったのです。