AI時代に必要な、人にしかできない『問い』を創るクリエイティブシンキング

クリエイティブシンキングとは?

クリエイティブシンキングは、既存の枠組みにとらわれず、新しい視点やアイデアを生み出す思考法。

一言で言うと『今までの前提を疑う思考法』である。

この思考法は、問題解決や新しい発見を可能にし、ビジネスや日常生活のさまざまな場面で重要な役割を果たす。

ロジカルシンキングとの違い

ロジカルシンキングの特徴

ロジカルシンキングは、立てられた問いに対して、深く縦に掘っていく思考法である。有名なのは「空・雨・傘」のフレームワークだろう。

空(事実):空が曇っている。

雨(解釈):空が曇っているから雨が降りそうだ。

傘(解決策):雨が降るから傘を持っていこう。

ロジカルシンキングの特徴としては、以下の3点が挙げられる。

・常識的に考える

・可能性を絞り込む

・客観的(論理性)

常識的に考える: 事実やデータに基づいて、論理的に問題を分析し、解決策を導き出すことを重視。

可能性を絞り込む(収束思考): 問題を特定し、最適な解決策を見つけるために、思考を絞り込むアプローチをとる。

客観性(過去志向): 過去のデータや事例を基に、現在の問題を整理し、解決策を導き出す。

そのため、過去の情報から、立てられた問いに対しての解決策を考える。

その際に、因果関係を明確にし、論理的に思考を組み立てることで、答えを導くことができる。

フレームワークとしては、『whyを5回繰り返す』 や『so whatで問う』などがある。

クリエイティブシンキングの特徴

クリエイティブシンキングは、ロジカルシンキングとは逆に横に思考を広げるものである。

ロジカルシンキングの特徴としては、以下の3点が挙げられる。

・常識を疑う

・可能性を広げる

・主観的(人間的)

常識を疑う: 既成概念にとらわれず、自由にアイデアを発想することを重視。

可能性を広げる(拡散思考): 水平的に思考を広げ、多様な可能性を探るアプローチが可能。

主観的(人間的): 問題に対して新しい視点を提供し、伝統的なアプローチでは見過ごされがちな解決策を発見することができる。

つまりクリエイティブシンキングとは、

常識を疑い、現状を多角的に捉えることで、過去に無かった可能性を解放する思考法である。

そのため、収束思考(ロジカルシンキング)と拡散思考(クリエイティブシンキングをそれぞれの状況に応じて使い分けをすることが大切である。

なぜクリエイティブシンキングが必要なのか

バイアスのかかった現代に生きている

現代は情報が溢れている。そして、毎日情報のシャワーを浴び続けたことによって、自分でも気づかないうちにバイアスに囚われているケースはないだろうか?

ここで一つクイズを出そう。

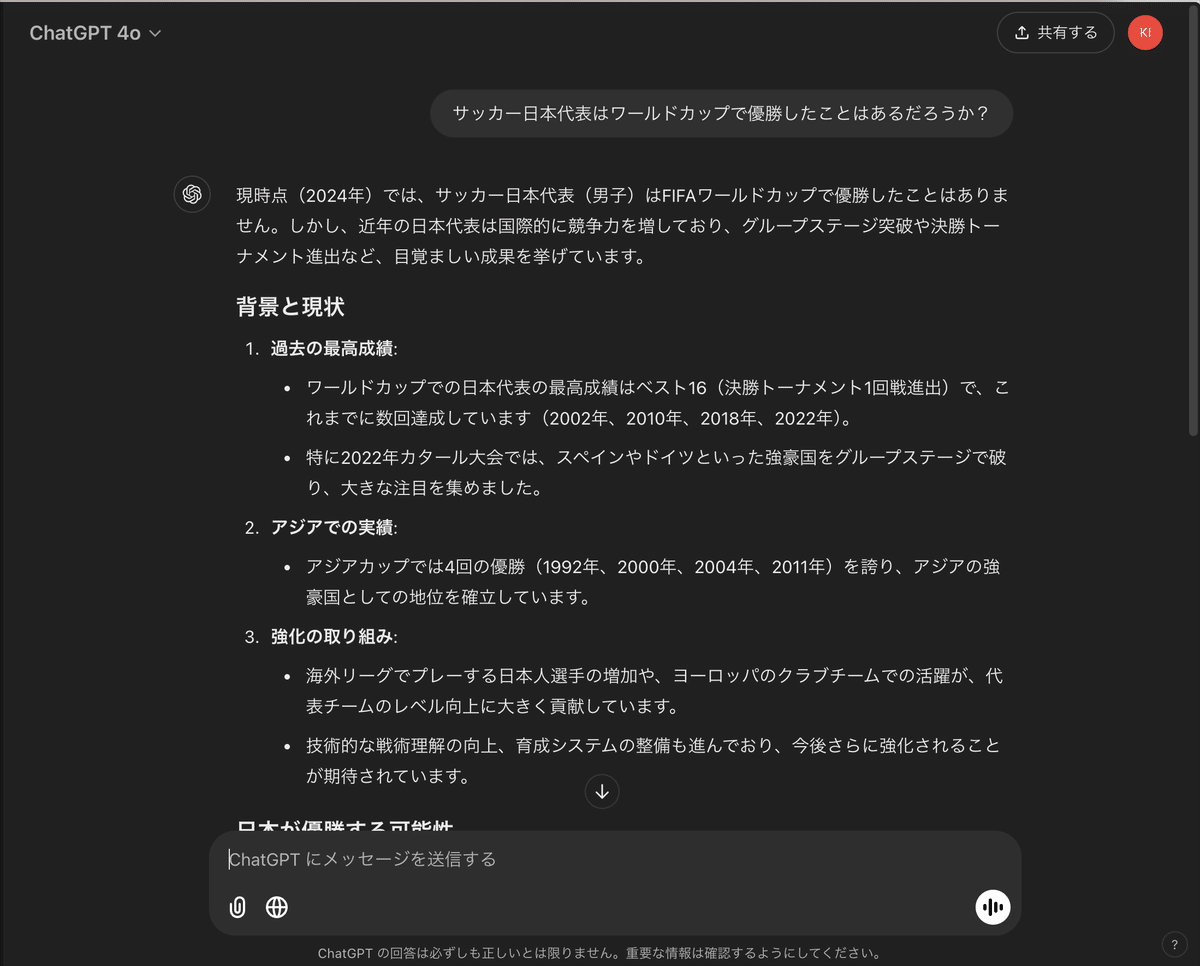

Q サッカー日本代表はワールドカップで優勝したことはあるだろうか?

一旦、ChatGPTに聞いてみよう。

ChatGPTに聞いたところ、以下の回答が返ってきた。

背景と現状までセットでわかりやすく解説してくれる。

本当に優勝経験はないのだろうか??

・・

・・・

・・・・

答えは『ある』

2011年の女子ワールドカップでなでしこジャパンが優勝している。

なでしこジャパンが優勝してることを伝えると、ChatGPTは素直に認めた。

つまりChatGPTにも勝手にワールドカップといえば男性というバイアスがかかっていたと言うことだ。

この結果からも分かる通り、IQ120を持つ超優秀なChatGPTでさえもバイアスの世界に生きている。

だからこそ、今の時代には

「前提を疑う力」=「クリエイティブシンキング」

が必要となっている。

生成AIの技術が進化していくため、答えを出すスピードは早くなっている。

ただし、それは答えを出すべき問いであるか?は考える必要がある。

これからはより一層、「答えを出すべき問いを立てられる力」が必要となる。

この問いを立てる力は生成AIが代替できるものではないだろう。

生成AIは解くべき問いを立てられない

生成AIは答えを出すことは得意であるが、問いを立てることは苦手である。

だからこそ、これからの時代はどの課題を解くのか?を決められる力が必要となる。

解くべき問いを決めるときは、以下のフレームワークに沿って決める。

縦軸がインパクトの大きさ、横軸が自由度の高さである。

インパクト:解決することでどれだけの人や深い悩みを解決できるか。

自由度:解決するためのアイデアがどれくらい出てくるか。

それぞれを下記のマトリックスに当てはめて、

インパクトが大きくかつ自由の高いものが「解くべき問い」である。

クリエイティブシンキングのポイント

問いを疑う

問いを疑うことから始めることが重要である。

ここで一つ事例を出そう。

宇宙ペンの話

アメリカのNASAが宇宙飛行士を最初に送り込んだときに、無重力状態ではボールペンが使えないことがわかった。

このままでは、実験の記録が残せず仕事にならない。

NASAの科学者たちは、この問題を解決するべく10年の歳月と120億ドルの開発費をかけて研究を重ねた。

その結果ついに、無重力でも上下逆にしても水の中でも氷点下でも摂氏300度でも、どんな状況下でも書けるボールペンを開発した!!

一方、ロシアは鉛筆を使った。

この話を聞いてどう思っただろうか?

ちなみにこちらもChatGPTに聞いてみると宇宙でかけるボールペンを用件定義してくれる。

一見、ロシアのように「鉛筆を使ったらいいじゃん!」って気づける問題かと思うが、ボールペンというバイアスにかかっていたせいで気づくことができなかった。

まずは前提を疑うこと。

立てられた問いを疑うことがクリエイティブシンキングの始まりである。

今回の場合は

「宇宙で書けるボールペンを作るには?」

から

「無重力で活動記録を残すには?」

と言ったように。

バイアスに気づく

次のステップは、疑ったことで新たな問いのきっかけに気づきを出す。

気づきが出ると問いをすり替えることができる。

ここでも一例を出そう。

エレベーター問題

とある古いオフィスビル。

ずっと入居していた印刷会社が退去し、

IT企業が引っ越してきた。

すると「エレベーターが遅すぎる」

というクレームが続出。

だがエレベーターを交換するお金はない。

さぁ、あなたがオーナーならどうする?

どうやってエレベーターの速度を上げようか?と考えたらドツボにハマってしまう。

まずは問いを疑うこと。

新たな問いをつくる

気づきが出てきたことによって、新たな問いをつくることができる。

今回のケースだと、以下の新たな問いをつくることができる。

Q1. エレベーターの速度を上げるには?

Q2. 階段を歩きたいと思ってもらうには?

Q3. 待ち時間を短く感じさせるには?

Q4. クレーマーを追い出すには?

問いを疑い・気づくことで、

「エレベーターのスピードを上げる」

から

「待ち時間を忘れさせるには?」

という問いにすり替えることができるだろう。

まとめ

クリエイティブシンキングは既存の枠組みを超え、新しい視点で問題を捉える思考法であり、「前提を疑う力」を軸に多様な可能性を生み出す。

ロジカルシンキングとの比較

ロジカルシンキング

問題を深く掘り下げ、因果関係を明確にする縦の思考。

論理性を重視し、解決策を絞り込む。特徴: 常識的、収束思考、客観的。

クリエイティブシンキング

常識を疑い、新たな問いを生み出す横の思考。

自由で多角的な発想を重視。特徴: 常識を疑う、拡散思考、主観的。

なぜ必要か

現代社会は情報過多とバイアスが溢れており、自分でも気づかない先入観に縛られることが多い。そのため、バイアスを排除し、新しい可能性を探る力が重要。

クリエイティブシンキングの実践ステップ

問いを疑う

バイアスに気づく

新たな問いをつくる

ロジカルシンキングとクリエイティブシンキングを状況に応じて使い分け、答えを出すだけでなく、「解くべき問い」を立てる力を磨くことがこれからの生成AI時代に求められる。