球速を上げるために必要なフォームチェック

どうも横井です。久々に記事を書きます。

今回はピッチングにおいて重要な要素である球速について、その基礎編を書いていきます。これを見て参考にし実践することができればあなたの球速は向上できると思います。

130㎞/hは出す事は可能です。

*今回はオーバースローの方を主な対象にしておりますので注意してください

なぜなら私がこの方法を学び・考察し、1日1時間程度(そんなにかけてないかもしれませんが笑)約5ヶ月間実践することで実際にそこまでの球速になったからです。

フォームチェックや考えを学ぶためにもぜひ読んでみてください。

では始めていきます。

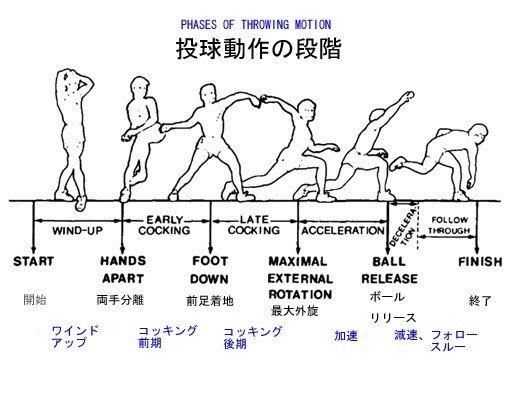

基礎編となる今回のチェックポイントは5個あります。チェックポイントを見る前に下記の画像でピッチングにおける相分けについて見ておくことをお勧めします。

⒈ アーリーコッキング相に非投球側の肩越しからキャッチャーを見る

これはよく言われている身体の開きの予防のためですね。身体の開きとは運動学的視点から言うならば胸郭(胸周り)がピッチング動作において早期に回旋し始めてしまうことを指していると考えています。

ステップ初期の頃からこのことを意識することにより可能な限り身体の開きを抑えることと同時にチェックポイント(以降CP)⒉での動作をしやすくることを目的にしております。

肩越しにキャッチャーを見るとありますが厳密に言うとあくまで次のCP⒉をやりやすくする為のポイントとなるのでCP⒉ができているのであればCP⒈はできてなくても良いと思います。ただ導入としてやっておくと良いと思います。

⒉ コッキング相で非投球側の肩関節2nd内旋をキープしてステップする

これもピッチングでよく言われる壁作りですね。なぜこれがCPに入っているかと言われるとCP⒈で上げたように胸郭は早期に回旋してしまうとエネルギーロスの方が大きいためとトップが作りにくくなるためです。具体的に言うとアクセレーション相に入るまで可能な限り胸郭の回旋を抑えて並進運動をしないといけません。

壁作りと言われても分かりにくいかと思いますのでここでは肩関節2nd内旋としました。なぜならこの動作は非投球側の肩甲骨が前傾・外転していることと胸椎屈曲する為、投球動作における胸郭の回旋動作に制限が出るのです。制限ができることで次相のアクセレーション相で強力な身体の回転を生むことができます。

要はバネのようなイメージを持つと良いですね。限界まで我慢して最後のアクセレーション時に爆発させる。そうするとリリースまでの身体の感覚がまた違ってくると思います。

選手の方には難しいかもしれませんがこれを機に少しばかり自分の身体を知るためにも肩甲骨の動きや肩関節の動きだけでなく全身の動き方等を調べることをお勧めします。

絶対に役立つので。

⒊ フットコンタクト(足部接地)時に投球側の肘を両肩と平行になるまで上げてくる

次相で大切になるSSE(shoulder-shoulder-elbow)ラインを作るためにフットコンタクト(FC)時にこの赤ラインを形成しておくことです。

投球フォームにおいて肘下がりの方の多くはFCまでに肘の位置をここまで持ってきていません。

これができないと身体の回旋時に肘にストレスがかかり痛みや靭帯損傷などの怪我に繋がるのでここはおさえておいて下さい。

また、テイクバックや肘の屈曲角度に関してはインバーテッドWやスタンダードWなどの考えがあるのは承知しておりますが肘の内側側副靱帯に一番負担がかかるのはMER(最大外旋位)をとるアクセレーション相です。この時に肘に強烈な外反ストレスがかかります。テイクバックのみで肘を痛めるとは個人的には考えておりません。

ですのでテイクバック等は肩甲上腕関節・肩甲胸郭関節の可動域や自身の筋力、相ごとの各関節のポジション、ご自分の感覚で選択されるのが良いかと思います。

個人的には画像のようにボールが頭に付くか付かないかの方がコントロール・球速は安定しますし、SSEラインも作れており、肩・肘の負担が少ないよう(短期間での投げ過ぎ以外で肘・肩を痛めたことがないため)なのでこちらの方が良いです。

↑の研究報告でもMLBプレイヤーを対象者にしておりますがインバーテッドWが手術が必要な肘の怪我の大きなリスクになっているとは書かれておらず、初期の体幹の回転の方がリスクは高いとなっています。

↑の画像がSSEラインです。アクセレーション相の時に前方から見てこのラインができているか確認してみると良いです。

*ちなみにこの時に肩関節はゼロポジションと言われる形態をとり、最も肩にかかる負担は少なくなります。

ゼロポジションという概念

— 横井 健人|野球トレーナー (@PT_yokoken) September 2, 2019

オーバヘッド競技においてゼロポジションは障害予防・PUに重要になってきます。

肩を約斜め45度上に上げることで肩関節は安定すると同時に負担も少なくなります。

肩の無駄な負担を減らすことは他関節で代償することも抑制されるので身体の疲労度も変わります。 pic.twitter.com/96RNMw1c5l

⒋ アクセレーション相は身体の回転で腕を振ることを意識

腕の振りだけ意識しても球速というのは向上しません。下半身を使えと言われると思いますが、より具体的にいうと踏み出し脚の股関節でしっかり回旋を行うことが大切になります。

股関節は肩関節と同じ多軸性の関節でさなざまな方向に運動できます。逆を言えばそれだけ狙った運動方向に持っていくことが難しい関節になりますのでしっかりコントロールできるようにしておくことが大切です。

また、胸郭の中でも胸椎が硬いとこの時に上半身が突っ込むような姿勢をとる場合があり、そうすると肘が下がったままリリースを迎えるので理想的なSSEラインを作ることは困難になります。

なので画像のように胸椎の伸展を出せるようになるまで柔軟性を底上げし、弧を描けるぐらいになるまで可動域が欲しいところです。

⒌ フォロースルー相は片脚で立つ意識

いよいよ最後ですね。フォロースルー相は投げ終わった後になるので基本的にどんな姿勢を取っても構わないのですが重心移動の兼ね合いから踏み出し脚である片脚で立つ意識を持つことをお勧めしています。

体重心が後方や側方に残っている・流れている場合の多くはワインドアップ相での立位姿勢、コッキング相での並進運動、アクセレーション相での膝の割れなどの動作の中で破綻が起きていることが殆どです。

ですがこのCPを意識すると体重心は前方に移動するようになり、膝の割れの予防にもなります。

特に前相のアクセレーション相での膝の割れはエネルギーのロスに繋がるのでいかに膝の制御・固定をしながら動作ができるかが重要になります。

↑の研究でもアクセレーション相での踏み込み足の膝伸展筋の筋活動が膝関節の制御・固定すると同時に体幹の回旋するのに重要な役割があることや良好な投球動作につながるとの報告がありますので部位別での筋トレも重要になりますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事をまとめると「理想的なSSEラインを作るために必要な要素を取り入れ、エネルギー効率の良い投球動作をしよう」です。

基礎編としてこれらを投球動作の中でCPを5個にわけさせていただきました。

どれも聞いたことのある内容(壁作りなど)ではありますが実際の指標となるものを拙い文ではありますが言語化しました。

より詳しく言語化し指導することはスキルの向上につながるとの報告もありますのでご自身でも動作の中でノートを取るなどの言語化をしてみると良いかもしれません。

様々な意見があり私の考えていること以外にも球速を上げるのに必要なことはたくさんあることは承知しておりますが、障害予防・パフォーマンスアップのためにもまずはフォームを形作ることが大切だと思います。

そのため様々な情報交換していただけたらと思うので指導者や選手の方のご意見ご感想お待ちしております。