封じ手フォーマットの改善を考える

藤井猛竜王に鈴木大介六段が挑戦した第12期竜王戦七番勝負、藤井竜王は封じ手の方法に規定がないことに疑問を呈した。

藤井は、図面用紙の動かす駒に丸印をつけて動かしたい場所に矢印を引っ張るだけでは、成や不成があった場合に混乱するという。確かに、悪くとると、図面用紙に矢印さえつけておけば一晩中、成るか成らないかを考えていいことになる。

藤井からの申し出を受けて、読売新聞社と将棋連盟で話し合い、「図面用紙に丸印をつけて動きを表し、補助的に(7六歩のように)符号でも表記する。符号の表記がない場合、成れる駒の動きは成と見なす」という新規規定を作った。封じ手について竜王戦が初めて規定を設けたともいえる。

しかし、上記規定も結局期間限定で、補助的に符号を付記するのは自由というのが現状だという。

将棋界は基本的に性善説に基づいて「どっちでもええやないか」というような緩い文化が続いている面がある。それはそれで良いが、タイトル戦の封じ手のように大事なところ、多くの関係者が関わるところでは、藤井猛竜王が提言したように、万が一問題があった時に混乱させないためにしっかりとした規定を設けることは大事だと思う。

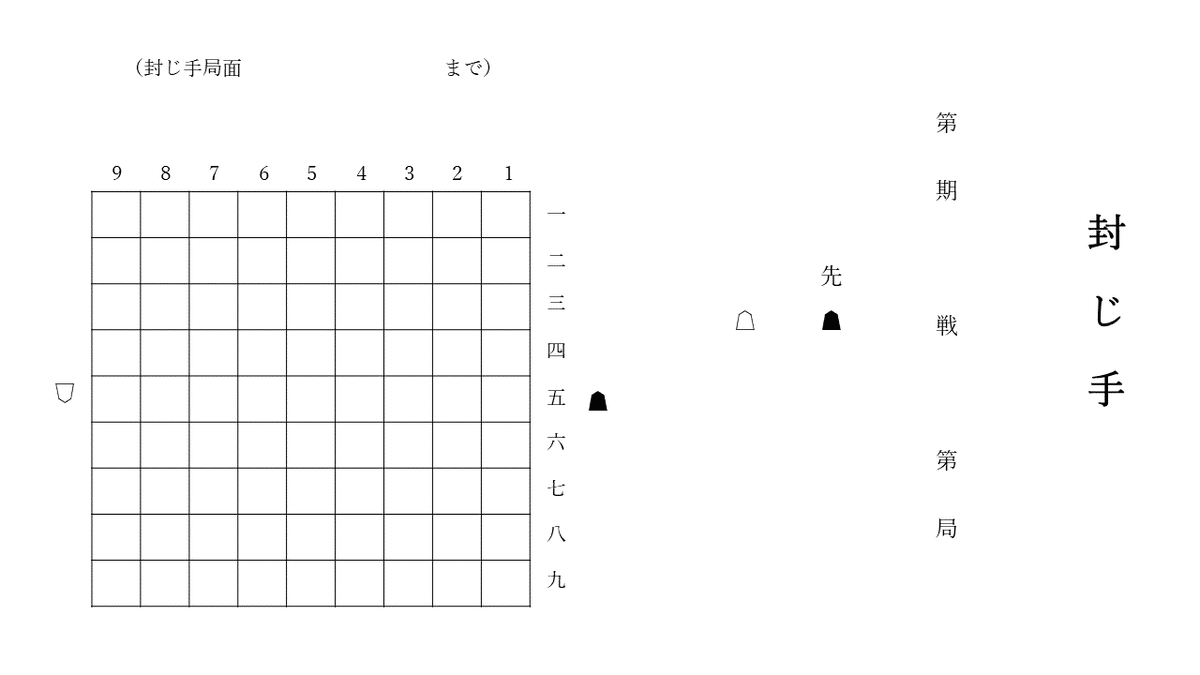

適当に封じ手のフォーマットを作ってみた。

封じ手を見てきて問題になりそうだなと思う点は以下。

矢印を引っ張るだけでは成か不成かが判別できない

補助的に符号を記載する場合、符号を書き間違える等の理由で、記号と符号が異なる手になる恐れがある

記録係が封じ手の局面を作る準備が大変

1点目を解決するために、現在は補助的に符号を付記すことで運用している。

しかしそうすると2点目の問題が発生すると思う。先後反転の符号を書いてしまう、一マスずれた符号を書いてしまう等々のリスクがある。つまり記号と符号の二重記載が良くない。そして符号の記載のみだとやはり記載ミスのリスクがある。

1点目と2点目を解決する最も簡単な解決策は、フォーマットから見直せば良いと思う。これは第72期王将戦の解説で藤井九段も触れていた。あくまで記号のみで解決するべく、例えば成・不成のどちらかに○をつける欄を設けるということだ。成・不成の選択がない場合「成」と見なす。

3点目について、そもそも記録係が封じ手の局面を作っているのも、記載ミス、対局者に動きそうな駒を悟られてしまう等々のリスクがある。よく考えると記録係が封じ手を作らなければならないのも疑問だが、令和の時代、対局者が「封じます」と言った後にポータブルプリンターで印刷できるのではないだろうか。

いずれにしても、上記リスクは発現したら、最初から最後まで中継される現代ではなかなか問題になってしまうと思う。封じ手に限った話ではないが、問題が起こる前に手を打って欲しい。