麻雀初心者が覚えるべき点数アップの3つのコツ

麻雀初心者の皆さんこんにちは。

立直してアガれていますか?

逆に立直されてロンされたりしてますか?

やっぱりアガると楽しいし、アガられると悔しいですよね。

ではこの行程にある程度慣れた方は、こんな出来事に遭遇しませんか?

「ラッキー!アガったらなんかいっぱい役ついて8000点とか12000点になった!」

「えー!ロンされて16000点取られたんやけど。なんで!?」

みたいな。

これまでのNoteでは麻雀は「アガるゲーム」という認識を印象付ける話が多かったのですが、麻雀は実際は「点数で順位が決まるゲーム」です。

なら出来るだけ高い点数でアガリたいですよね。実は麻雀では意図してアガリの点数をある程度は上昇させることができます。

ということで今回は初心者でもできる点数の上げ方を3つ解説します。

この記事を読むと、「高い点数で上れるようになる」、「高い手で上れるようになって勝率が上がる」などのメリットがありますよ!

麻雀の点数はドラと役を盛れば点数は上る

麻雀の点数は主に役とドラの数(翻数)によって決定されます。

ドラが1翻、役は簡単なものは基本1翻、難しいのだと2翻や3翻のものもあります。

これらがいっぱい重なると、下の画像のようなバカみたいな点数でアガれることもあります。

点数アップの3つのコツ

1.ドラを積極的に使おう 難易度:易

一番簡単に点数を伸ばす方法は「ドラをいっぱい使う」です。

ドラは普通のドラ、赤ドラ、裏ドラの3種類があります。

画像のように雀魂で光っている牌を見たことはありませんか?そうです。

光っているのがドラです。

赤色の5の筒子(ピンズ)が赤ドラ、そしてこの局のドラである5の索子(ソウズ)が普通のドラです。

裏ドラは「立直してアガッたときついたらラッキーなやつ」でしたね。

ドラにはいろいろ決まりごとがありますが、いまは

ドラ一個につき立直一個分。使うほど点数が上がる!

くらいの認識で大丈夫です。

2.「タンヤオ」を意識してみよう 難易度:中

次に簡単なのは、「断玄九(タンヤオ)」を作ることです。

タンヤオは1と9、字牌(東南西北白發中)を使わなければつく役です。

いわゆる麻雀の「端っこ」を使わなければOKですね。

では軽く問題を解いてみましょう。

問.1

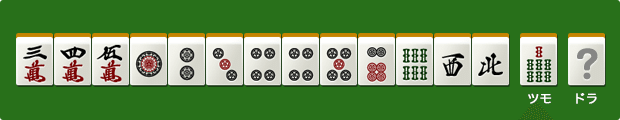

この手牌から何を切ればタンヤオを目指せるでしょう?

答えは、筒子の1と字牌の西と北ですね。

シンプルに考えればわかるはずです。

麻雀において「端っこ」は切りやすい牌なので、タンヤオは初心者~上級者関係なくよく使う役です。

麻雀と言えば「立直とタンヤオ!」みたいな認識を持っておくと良いでしょう。

3.「平和(ピンフ)」を作ろう 難易度:高

タンヤオの次に頻出の平和(ピンフ)も覚えておきましょう。

平和の条件を簡単に言うと、

1.雀頭(コンビ)で字牌を使わず、

2.3トリオすべてを階段。

3.最後のトリオ候補を両面(リャンメン)形でリーチできるときにつく。

です。

リャンメン形とは「34」や「56」などの右と左どっちの数字の牌が来ても受けがある(階段ができる)形を言います。

タンヤオに比べて少しわかりづらいですよね…

例の画像を元にひとつずつ条件を確認してみましょう。

画像の場合、雀頭(コンビ)は9の索子なので字牌ではないですね。

続いて3つのトリオですが「123」「567」「234」と、全て階段の形(順子)になっています。

最後にリャンメン形になっているかですが、索子の「67」の形が余っていて、5と8の両面に受けがありどちらが来ても「567」か「678」の階段ができますね。

この形で索子の5か8を引くor他の人から索子の5か8が出れば、アガリの際に平和がつきます。

では問題を解いてみましょう。

問.2

この画像は立直できる手牌ですが、平和はつくでしょうか。

また、アガるのに必要な牌も考えてみましょう。

答えは、平和はつく。必要な牌は筒子の6と9です。

ひとつずつ確認しましょう。

1.雀頭(コンビ)は索子の2なので、字牌ではない

2.3つのトリオは「123」「789」「567」なので、全て階段

3.余ったトリオの候補は筒子の「78」のリャンメン形

そして待ち(必要な牌)は「678」か「789」の階段ができれば良いので、筒子の6or9ということになります。

ではもう一問いきましょう。

問.3

この手はテンパイ(立直できる状態)ですが、平和はつきますか?

よく考えてみてください。

答えは、平和はつかないです。

条件を確認すると、

1と2はクリアしていますが、3の最後のトリオ候補がリャンメン形にはなっていません。

この問題は引掛け問題でした。

待ちは3の萬子しかない、いわゆる「12」や「89」を指すペンチャン待ちなので、リャンメン形とは異なります。

「3つ階段ができた!やったーピンフがつくぞ!」

と、初心者の方は思ってしまいがちですが、最後のトリオ候補がリャンメン形になっているかも注意が必要です。

最高の組み合わせ「立直×タンヤオ×平和」(メンタンピン)

現代の麻雀っ子は立直とタンヤオとピンフを掛け合わせてアガリを目指す人が大半です。

何故か。それは麻雀のゲーム性を考えればよくわかります。

麻雀は「端っこと、くっついていない牌を落とす」ゲームだからです。

そして「端っこ」を切るのは「タンヤオ」の条件を、「くっついているもの」を残すのは「ピンフ」の条件を満たすからです。

機能美というか様式美的に、効率を求めると自然とこの3つの役が集約するんですよね。この美しさも麻雀の魅力の一つだと思います。

この「立直とタンヤオと平和」を省略して、「メンタンピン」と言います。

例えばプロの対局の解説で「これは○○選手、メンタンピンにいけそうですね」なんて言葉が良く出てきます。

ではおさらいがてら、理想的なアガリをみてみましょう。

まずは1、9字牌を使っていないので「タンヤオ」。

そして頭が索子の4、3つのトリオ(「234」、「567」、「567」)が全て階段、余ったトリオ候補は「78」で「678」か「789」のどちらになってもいい両面形なので平和もつきます。

そしてドラの赤ドラを2枚使っているので、12000点という高い打点を出すことに成功しました。

リャンメン形は他のコンビ候補に比べて、待ちが両方あるので4×2の8枚あります。単純に受け入れが広く、コンビができやすいandアガれる確率が非常に高いです。

そのためプロの方でも、「基本はピンフ狙いでリャンメンを多く残して、いけそうならタンヤオも」

みたいな打ち方が大半です。

ですので、この3つの役を狙って作れるようになったとき、攻撃に関しては中級者レベルになったと胸を張って言えますね。

番外編:実力要らずの点数UP術

一発(いっぱつ)、ツモ、裏ドラは運!

番外編として実力関係ない、運に依存する役やドラも紹介します。

一発(いっぱつ)は、自分が立直して一巡以内にアガれる牌がきたらOKというやつです。

これはいかにも運って感じの役ですよね。

しかし、余談になりますが上手い先輩で狙って一発を出す人がいて、次元の違いを実感したことがあります…

曰く「いや、雰囲気で来る気がしたから」らしいです…

そんなんオカルトやん…

中級者でも、一発の出アガリ(ロンでのアガり)を狙って、変な待ちを狙い撃ちする人もいます。

案外運という言葉で片づけるには勿体ない、深い役が「一発」です。

ツモは単純に「自分で引いた牌でアガる」ですね。

正式名称は「門前清自模和」ですが、省略してツモや自模和と表記されるのが一般的です。

これも「山読み」という、積まれている山の中身を読む神にも匹敵する超上級テクの持ち主なら狙って出したりする人もいますが、大半の人は「やったー!引いたーツモやー!」と運要素として消化しています。

最後はお馴染み「裏ドラ」ですね。

これは初心者~上級者まで、全く実力が作用しない完全な運ゲーです。

徳を積んで立直してアガって、乗ることをひたすら祈りましょう。

まとめ

今回の記事をまとめると

・「タンヤオ」は1・9・字牌なし

・「平和」は全部階段、最後リャンメン、頭字牌じゃない

・「メンタンピン」は麻雀の機能美

・一発、ツモ、裏ドラは運ゲー!(ただし例外あり)

という感じです。

ここまで読んでいただいた方には申し訳ないですが

最初のうちは「メンタンピン」を効率よく作るのは不可能です。

「メンタンピン」は「レイアップシュート」

例えばバスケの「レイアップシュート」を想像してください。

ドリブルでゴールの前までボールを運んで、2歩目でジャンプして、ひょいっと手を返してシュートという流れ。

これを分解すると、

「ドリブル」、「2歩目でジャンプ」、「シュート」という3つの要素になります。

この3つがまさしく「メンタンピン」なのです。

バスケ初心者がレイアップをしようとすると、「ああ、ドリブルミスった!」、「あかん、3歩歩いてもーた!」、「シュートミスった!なんで⁉」

と3つ同時にことを為そうとして、失敗してしまう人が大半です。

麻雀の「メンタンピン」でも、「これ字牌使ってるやん、タンヤオつかん!」

「あかん最後リャンメン形じゃないやん!」、「そもそも立直できん!」

と同じ現象が起きます。

これの解決法は「一つ一つの技術の習熟度を上げて、最後に繋げる」です。

レイアップの場合、いきなり3つ繋げて練習するのではなく、

「ドリブル」だけ練習したり、「最後のシュート」だけ練習したりして、各パートの熟練度を上げていき、最後は繋げて「レイアップ」を完成させるみたいな感じですね。

麻雀でも一緒です。

配牌のあと手牌をみて、「まずは立直とタンヤオだけ作るぞ」や、「階段多いし、今回は立直と平和を目指すぞ」と分解してそれぞれの役を練習して、慣れてきたら3つを掛け合わせる、繋げる練習が有効です。

格闘ゲームでギネス記録を持つウメハラさんは最初にコンボを練習するときは、各技を分解して練習し、できるようになったら技を繋げる練習をするそうです。

海外風の言葉だと、これらのことを「マージナルゲイン」と呼びます。

麻雀の技術においてもこの方法は非常に有効なので、活用してみてください。