【一級建築士】花畠マル秘ノート<構造編>構造計算④【重要】

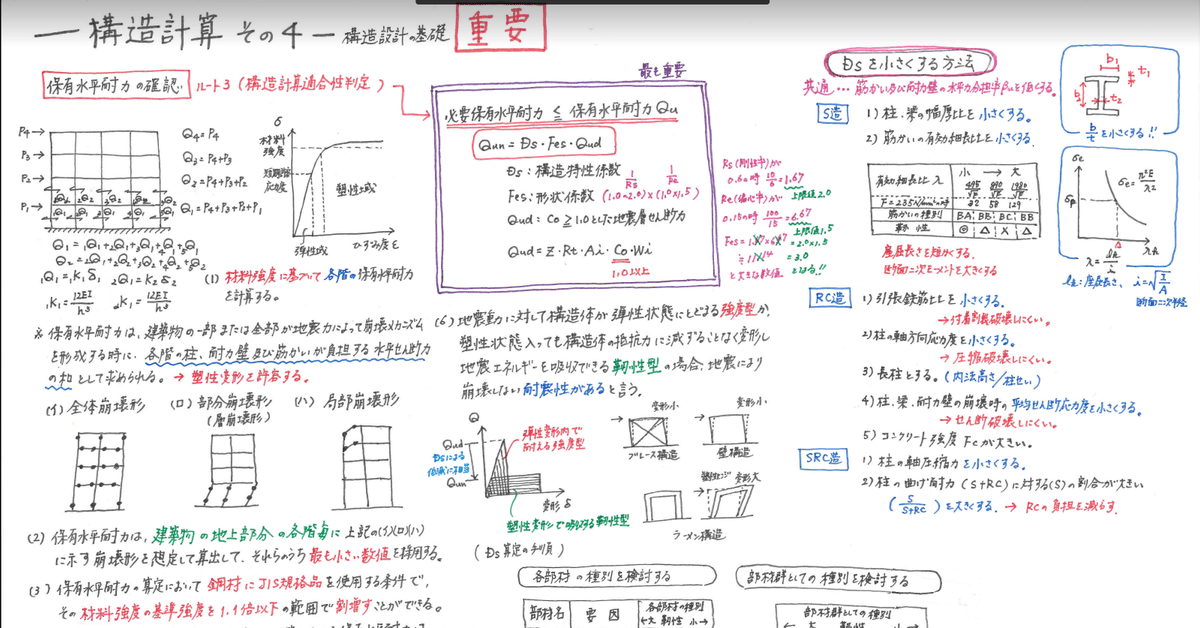

保有水平耐力の確認

耐震計算ルート3はどういう建物規模でしかた?まずはそこを再度理解しましょう。保有水平耐力はルート3の時に必要な計算になります。(各階の柱、耐力壁及び筋交いが負担する水平せん断力の和)

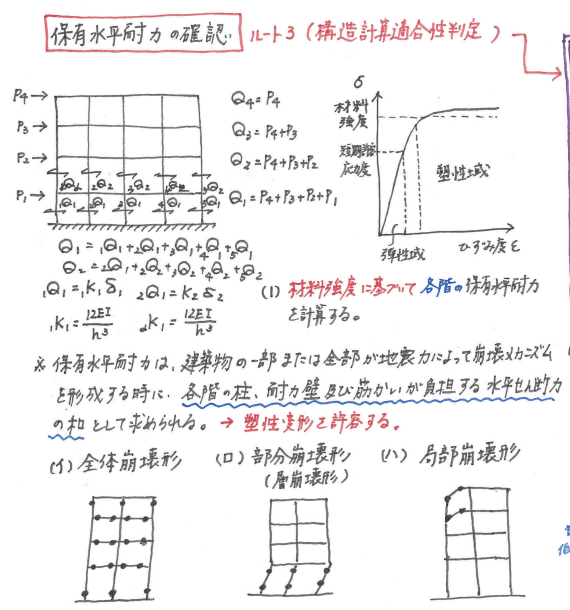

必要保有水平耐力計算で、形状係数の計算例をつけていますので理解を深めてください。構造特性係数は他の画像で説明していますのでそちらを見てください。

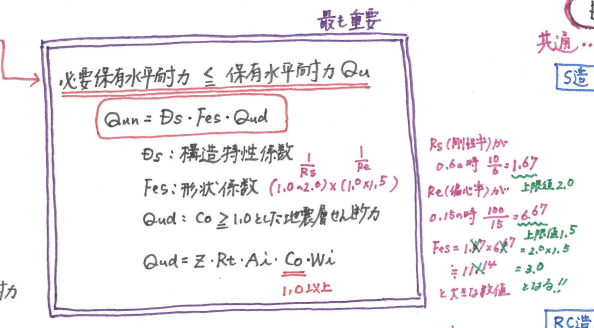

まず、崩壊形がどれなのかを決めます。一般的には全崩壊形で進めます。RC造だと脆性部材が多いので最初に破壊してしまう部分の終局耐力のことろが保有水平耐力になってしまいます。出来るだけラーメン構造でせん断力や荷重がかからないところに耐力壁を設けた方がいいですよね。ルート1の壁量で持たせるわけではないので壁は少ない方がいいですね。保有水平耐力の確認のうち、上記の定義を文章問題で出題してくるので、しっかりと押さえておく

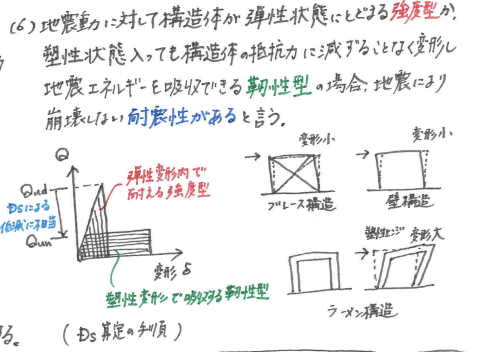

強度型(弾性状態にとどまるもの)と靭性型(塑性状態でも崩壊しない)という意味の説明です。靭性に富んだ方が耐震設計上は有利ということになりますね。

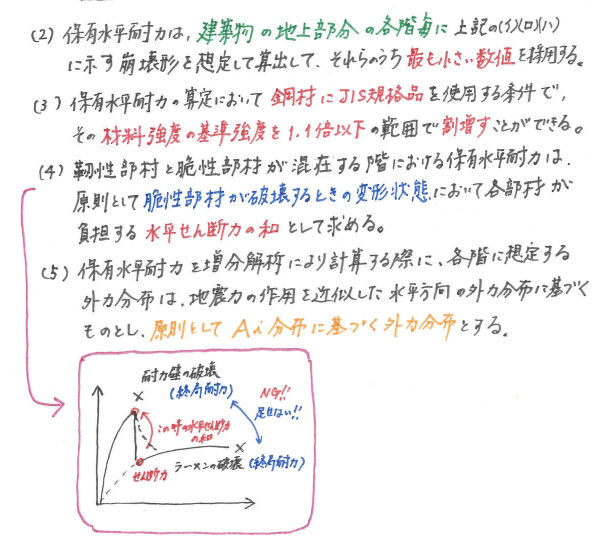

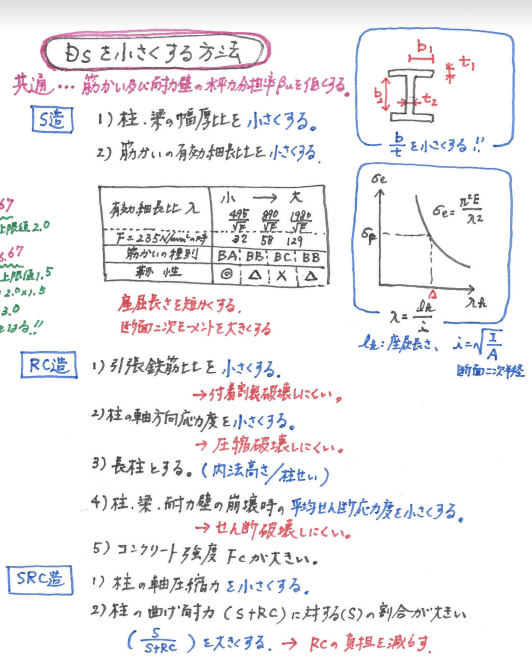

構造特性係数を小さくする(Aランクにする)方法です。もうここは確実に120%問題として出題してくるところです。ひとつひとつ丁寧に覚えてください。

花畠 復習ノートにポイントが記載してあります。そちらと合わせて確実に覚えてください。ココ、全体に出題してくる部分ですし、ここを理解していないと鉄骨構造のところも不正解しちゃいます。(わざと文章をひっくり返したりして誤りを誘う問題ばっかり出題してきます。