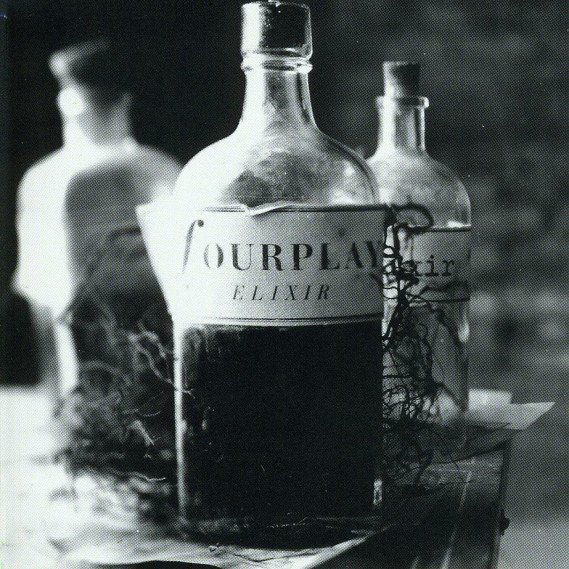

『Elixir』Fourplay

Fourplay 第1期メンバーのBob James(Keyboards),Lee Ritenour(Guitars),Harvey Mason(Drums),Nathan East(Bass)で作った3枚目にして最後のオリジナルアルバム。

音楽に入り浸っていた高校生の頃、BOSEのAMS=1Ⅱで聴いて衝撃を受けたのをよく覚えていて、所謂インストゥルメンタルの音楽は、当時S.E.N.S.を少し聴いていた程度で、ジャズにはほとんど触れたことのなかった私でも、4人のプレイヤーが奏でるグルーブの豊かさや技術の卓越性、そしてオーディオを齧った者として録音状態の素晴らしさに圧倒されました。

浜大津のTSUTAYAでこれを手に取ったおかげで、私の音楽経験、もっと言えば人生経験が豊かになったと、年を重ねるごとに実感しています。

表題曲『Elixir』でBob Jamesの囁くような旋律が聴こえ始めた後、静かにそして確かに歩調を合わせる各人の静謐なフレーズにぞくっとしたなら、私のように聴き続けることになるかもしれません。

タイトルにもなっている妙薬「Elixir」(Final Fantasyに「エリクサー」という万能アイテムがありましたね、ここでは「エリクシール」と発音します。)が、序曲ではあくまで辛口なスパイスとして効いていて、奥底にある強さは見え隠れしながらも、Fourplayらしい優しさやウィットは陰を顰めており、結成時からベテラン揃いのグループとはいえ、これを冒頭に持ってくるのは大胆な、グループとしての実績を積み上げたから出来た選曲だろうと思います。

とても清涼な雰囲気が聴き手にも緊張感と、2曲目以降への期待感を与えてくれます。

続く『Dream Come True』は一転して、軽やかなタッチの鍵盤から始まり、Fourplayの本懐とも言うべき、シンプルかつ強い芯の通った旋律が展開します。

転がるようなBob JamesのピアノとジェントルなLee Ritenourのギターが奏でるユニゾンは、2期以降のギタリストには無い、華やかでありながら抑揚が効いたもので、初期メンバーならではの醍醐味に魅了され続けて、15年以上聴き続けてきました。

中盤にBob Jamesが爪弾くソロパートは、Fourplayで一番美しいと、今でも感じます。

3曲目『Play Lady Play』では、跳ねるような流れの中で自由に動き回るギターと、それを支えるリズム隊の重みが印象的で、後半にかけて各パートが同じ旋律に熱を加えながら進んでいく様は、何度聴いても惚れ惚れするポイントでもあります。

改めて聴くと、アルバムサイズにコンパクトながら、各パートのソロフレーズも熱いですね。

冒頭からここまでの3曲、色合いはそれぞれ異なるにも関わらず、とても連続性を感じる流れで、曲順もとても練られていると感じます。

4曲目はPhil Collinsをゲストヴォーカルに迎えた『Why Can't Wait Till Morning』。

ハスキーかつ温かみのある声と、メンバー4人の優しい音は、都会の夜が似合うと思っていて、私は免許を持った学生時分から、これをカセットテープにダビングし(K11マーチのオーディオはテープだけだったなぁ)、御池通などで気持ち良く聴いていたものです。

歌い手は気持ち良いだろうなぁと思うと同時に、ヴォーカル曲でもしっかりと聴かせるアコースティックな演奏に感歎します。

つい最近も同じシチュエーションで流しましたが、ほんの少しはこのアダルトな世界観に近づいたでしょうか(笑)

5曲目『Magic Carpet Ride』は、初期メンバーが1st,2ndと積み重ねてきた音が結実したような作りで、シンプルなようでテクニカルなパートを駆け上がっていく疾走感は、彼ら以外に作れないと思います。

技術的には2期以降のメンバーや、何なら全く違う人間によるカバーも可能でしょうが、Bob Jamesのリーダー性とトリッキーさ、Lee Ritenourのジェントルさ、Nathan Eastのスピード感、そしてHarvey Masonの緩急について、メンバー各人がそれぞれ対等に敬意をはらっていたときの絶妙なバランスは、二度と再演できるものではないですね。

フュージョンってイージーリスニングとも言えるとっつきやすさと背中合わせに、冗長さや退屈さを孕んでいると思いますが、この曲のラストで繰り返される主題は、とてもスリリングかつドラマチックです。

6曲目は、一転しスローテンポで穏やかな曲『Whisper In My Ear』。

退屈するような隙がないアルバムの中で、この曲は敢えて眠くなると表現しても差し支えないほどに心地良い、それこそスムースジャズなんて言葉がしっくりくる曲ですが、よく聴いてみると、運指はピアノもギターもベースも、そしてドラムスもとても高度なバランスで流れを作っています。

彼らのライブへ行くと、こういうバラードのスケール感がとても大きく感じることがありますが、このアルバムはほとんどライブテイクが残されていないのが悔やまれます。

7曲目の『Fannie Mae』はアルバムの折り返しに相応しく、彼らのチャレンジングな音作りが愉しめる1曲。

Fender Rhodesというのですかね、鍵盤の軽やかな音も、ピアノの響きも使いこなすBob Jamesの疾走感、そして余裕を持ってそれに歩調を合わせるLee Ritenourのギターもさることながら、リズム隊の確かさには舌を巻きます。

クレジットを見るとHarvey Masonの曲なのですね、さもありなん。

8曲目は『The Closer I Get To You』。

アルバムでは2曲目のヴォーカル曲、Patti AustinとPeabo Brysonという男女のヴォーカルが、Fourplayをバックに従えて甘い旋律をとてもドラマチックに歌い上げます。

そのまま映画にでも使えそうですね。

濃厚な甘味をクールダウンするかと思いきや、熱を秘めているのが、9曲目『East 2 West』。

一聴すると地味なイントロから、徐々にヒートアップする旋律、そしてNathan East得意のスキャットが入ってくるのですが、改めて聴くとFourplayの録音の中でもなかなかに熱く歌い上げたテイクですね。

正面から受けてたつBob Jamesもまだまだ若さがあります。

10曲目『Licorice』は、初めて聴いて以来私自身一番のお気に入りで、こんな曲に10代で巡り合えたのは運がよかったとしか言えないと思っています。

こんなにシンプルな旋律をどうしてたった4人でこんなにドラマチックに演奏できるのか、未だに不思議です。

ここまで書いてきて放棄するようですが、いやこの曲ばかりは、もう聴いていただくしか、説明のしようがない(笑)

11曲目『In My Corner』は本編(?)最後ですね。

このアコースティックギターはLee Ritenourでしか弾けない音色と余白があって、周りのパートもそれに感化されるように至って緩やかに流れながら、コーラスもとてもしっとりと聴かせてくれます。

題にもなっているフレーズは中程で一度、後半で一度出てきますので、そのままヴォーカルグループにだって成れそうな美しさを堪能ください。

日本版だけに収録された『Any Time Of Day』が12曲目。

1曲多いのは前作『Between The Sheets』からの嬉しい流れで、日本好きのBob Jamesのサービス精神からか、Bonus Trackという言葉から想像されるよりもずっとたっぷりとしたボリュームです。

中盤のエキゾチックな響きはもしかすると東洋的なモティーフもあるのかも、いずれにせよちょっと難解に行き過ぎる一歩手前で、主旋律に戻ってくるドラマは、ここまで聴いてきたファンを唸らせるには十分だろうと思います。

フェードアウトするBonus Trackも含め、もっとこのメンバーの演奏を聴いてみたいと思わせる、本当に素晴らしいバランスの12曲70分強のアルバムです。

私が聴き始めたゼロ年代には、1995年のこのアルバムを最後にLee Ritenourが脱退して、2期目のLarry Carltonにギタリストが交代していました。

全盛期を過ぎていたLarry Carlton、そして3期目を受けて文字通り走り切ったChuck Roebにももちろん優れたカラーがあり、光る曲もたくさんあって、それぞれのライブに足を運んでとても素晴らしいテイクにも出会いました。

しかし、やはり1期目のメンバーが曲を積み上げ続けていたらどうなっていただろうか、という想像をしたくなるのもまた事実で、この傑作の先を聴いてみたかったなぁ、と今でも思ったりしています。

追記:Spotifyのリンクを下記に添付します。アプリだとプレミアム会員のみ任意の曲が選べる仕様ですが、PCからだとフリー版でもランダムにならずに聴くことができます(月間十数時間までだったはず)。この長い記事を読んでくださったなら、ぜひ曲順に聴かれることをお薦めします。