【なぜ都政ものを選ぶべき?】都庁主任級選考(主任試験)の対策方法《論文編その1》

都庁の主任試験最大の山場は論文であると言っても過言ではありません。

なぜなら、主任選考Aは将来的な管理職候補に繋がる若手を選抜する試験であり、管理職に最も求められる能力が文書力だからです。

都庁で施策を進める上では、税金を使う以上説明責任を果たさねばなりません。

その最たるものが議会への説明で、議会答弁をきちんと書けることが、公務員のアイデンティティーであると言っても良いくらいです。

その他にも内部で部長・局長・知事への説明、外部では都民や各種団体にも説明が求められます。

そうした際にも、ノーペーパーで行くことはほとんどなく、文書での説明が必須となります。

そのため、文書力を試す論文は主任試験で最も重視されるのです。

【職場もの or 都政もの】主任試験では都政ものを選べ

論文で最初に悩むのが、いわゆる「都政もの」か「職場もの」かどちらを選ぶかということです。

結論から言うと、本庁管理系部署*以外は、都政ものを選んでください。

*局の予算・議会・庶務・人事を担当する部署

職場ものは運ゲー!?

都政もの・職場もののそれぞれのメリット・デメリットは、ざっくり上記に掲げた通りです。

端的にいうと「職場ものは差がつかない⇒運の要素が強くなりがち」だからです。

実際書いてみるとわかると思いますが、職場ものは論点も少なく1か月もあれば誰でもそれなりのものが書けます。

とはいえ、試験なので差を付けなければなりませんが、残念ながら管理職も忙しい中で採点をしてますし、中には変な人もいるので、公平な採点とはいいがたい状況になっています。

極論を言うと、他が全く一緒でも、誤字や字の汚さで評価が1段階下がることがあります。

また、どうしても高得点を出しづらいので、最後は勤評勝負になりがちです。

なので、時間がない、かつ勤評の良い本庁管理系部署以外にはオススメしません。

都政ものは難しくない

とはいえ、今事務所勤務なので、都政のことはおろか自分の局の主要な施策すらわからないという人も多いと思います。

結論から言えば、全く問題ありません。

私自身も事務所出身でしたが、主任試験は問題なく突破しています。

また、本庁に行って思ったのですが、論文のネタになるような事業に関わることはそんなに多くないです。

例えば、オリンピックの部署にいても、実際には輸送などに特化して仕事を進める中、論文では輸送ピンポイントでなくオリンピック施策全般の幅広い視点で問われます。

なので、本庁にいても論文の中のせいぜい一論点が得意程度で終わります。

なので、スタートラインはほぼ全員一緒です。

そして、ゼロスタートでも4ヵ月程度の準備で一発合格しています。

なぜなら、幅広い都政の中で出題される分野は限られているからです。

後述しますが、せいぜい10論点、安全をとっても15論点くらいの暗記で済みます。

【参考】実際どのくらいの人が都政ものを選んでいる?

最新の情報でなくて申し訳ないですが、私が保有する最新の合格論文集(R1)を見ると、都政もの4人、職場もの15人となっています。

なので、合格者のおよそ20%強が都政ものを選んでいます。

ただし、近年は職場ものの難化に伴い、都政もののの受験者数は上がっていると言われているので、合格者の30%程度が都政ものを選んでいると推測されます。

しかし、上記数字はあくまで合格者数で比較したものなので、受験者数で比較すると都政ものを選ぶのは20%弱程度かと思います。(あくまで筆者の主観です。)

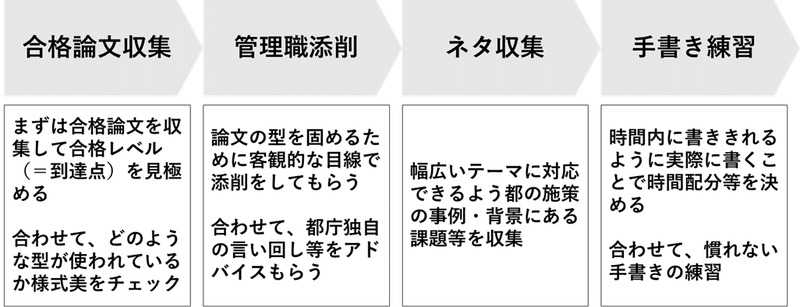

どのように主任試験の論文対策をすればよいか

それでは、具体的にどのように対策をすればいいのでしょうか。

業務が忙しい中で論文対策を行うには効率的に進める必要がありますので、その手順(4ステップ)を公開します。

ちなみに、都政もの・職場ものどちらを選んでも手順に違いはありません。

(違いはネタ収集にかかる時間の差程度かと思います。)

概ね、合格論文収集~1回目の管理職添削まで1か月程度、その後のネタ収集に2か月強程度、手書き練習(+ネタのインプット)で1か月弱程度のイメージです。

管理職添削が何回・どの程度で終わるかは管理職次第です。

まずは合格論文の収集から始める

まず、最初にやってほしいのは合格論文収集です。

なぜなら、合格するには「どの程度のものが求められているか」「どのように書けばいいのか」を知ることで、遠回りを避けられるからです。

具体的に言うと、施策をどの程度の粒度で記載すべきかとか、課題は3点抽出するのが基本であったりとか、そういったものを合格論文を読むことで学びます。

このあたりの認識がかけ離れていると、管理職添削の段階で指導されます。

貴重な管理職添削の時間を有効活用するためにも、自分でつぶせる課題はつぶしておくことが効率的です。

そもそも論文は自由に書いて良いものでは?

真の意味の論文ではそうですが、主任試験の論文では都庁での仕事の進め方に即しているかが問われているともとらえることが出来ます。

議会答弁も、本当に自由に書いていいわけではなく、ある程度記載方法の様式美が存在し、その中でいかに工夫するかが問われています。

そのため、主任試験でも様式美(≒型)の中でいかに工夫するかがポイントとなり、まずは合格論文から様式美を学ぶことが効率的です。

合格論文の収集方法ですが、局によっては1年分配布されるので、配布があればそれを活用しましょう。

配布されない局の場合は、直近で受験した先輩や同期などを頼る手もあります。

いずれも入手ができなかった場合は、都政新報に掲載される特集や市販の参考書を買いましょう。(合格論文を入手出来たら原則不要です)

いずれは、本noteでも参考論文載せようと思います。

管理職の添削はなるべく早く

ある程度の様式美を学んだら次は管理職の添削を受けます。

管理職の添削を受ける目的としては、以下があります。

資料分析、論理展開、施策の設定などが合っているか確認できる

⇒特にこの部分が、管理職の添削なしで進めると難しい部分です。管理職は実際に採点をするので、採点者目線で気になる点が確認できる。

様式美に沿った記載ができているか確認できる。

都庁独特の言い回し等の指導が受けられる。

主任試験に本気で取り組む姿をアピールできる。

⇒場合によっては、勤評に良い影響がある

ただ、一方で変な管理職であったり、超多忙な管理職であったりすると、添削を受けられない場合もあるかと思います。

その際は、以下を参考に頼りになる人に添削を受けてください。

管理職選考に合格している課長代理・主任(筆記のみ通過含む)

課長代理(直属でなくても良いので優秀そうな人)

管理職選考A合格を"本気で"目指している主任

市販の添削サービス

※例えば公人の友社など

9月から逆算して概ね6月中には1回目の添削を受けると良いです。

ただし、この辺りは管理職によっては「5月中に1回目を持ってきて」等の支持を出す場合があるので、その場合は指示に従ってください。

また、その後何回添削を受けるかも管理職次第なので、指示に従ってください。

(合格レベルに達するまで何回も見てくれる人が多いと思います。)

なお、複数人に見てもらうべきかと疑問にいる人もいるかと思います。

基本的には、頼れる管理職であれば1人でOK、頼りなければもう1人くらいから添削もらっても良いかと思います。

添削を受ける目的から鑑みれば、3人も4人も添削をもらう必要はありません。(時間的にも非効率です。)

ネタ収集が1番のキモ

特に都政ものでは、事前準備した施策ネタの組合せで合格できます。

職場ものでは、準備したものをそのまま書くのではなく、資料を分析しながら最適化する必要はありますが、使えそうな対策ネタの準備は必要です。

(限られた時間で0から全ての対策をひねり出すのは困難なので)

収集方法ですが、都政もの・職場もの、いずれにしてもまずは過去問から出題頻度の高い分野を探ります。

都政ものであれば、子育て・高齢者・環境・知事の関心が高い事項(例えばDX)など、ある程度傾向が見えてきます。

頻出分野から、課題・課題の背景にある問題・具体策・対策の効果などを調べてまとめ上げていきます。

どの程度準備をすべきか疑問に思うと思いますが、概ね都政もので10論点(安全をとるなら15論点)ほど抽出しましょう。

15論点用意して外すことはほぼないと思いますが、それでも外したら、たぶん周りもろくに書けていないはずなので、今ある知識から使えるもので書いてみましょう。

職場ものでは、過去問の論点がそれほど多くないので全て拾いましょう。

最後に忘れてはいけないのが手書き練習

DXを推進している都庁ですが、残念ながら主任試験の電子化は当面ないと思われます。

今時手書きなんて試験以外では使わないので、書いてみると意外としんどいことに気付きます。

なので、事前に手書きをしてみて慣れておくと全然本番の余裕が違います。

また、実際に手を動かしてみることで、どこにどの程度の時間がかかるのか把握できます。

そこから逆算して、資料読み込みに何分・構成を寝るのに何分・実際に書くのに何分などのスケジュールを立てることが可能です。

これをやらないと、本番で時間が足りずに書ききれなかった・そもそも採点の字数が足りなかったなどの事態が生じてしまいます。

対策方法がわかったら、次は傾向分析を行います。

都庁主任試験の論文対策1まとめ

本庁の管理系部署以外は「都政もの」を選ぶのがオススメ

合格論文を収集しながら書き方を学び、管理職添削を6月中までにスタ-トさせる

ネタ収集は傾向分析も参考にしながら10~15テーマ集めると良い

最後は手書きの練習をしつつ、本番の時間配分を予め想定しておく