【鬼滅の刃商標騒動】炭治郎の羽織の柄は使用により識別力を獲得できない?

2021年6月10日のハフポスト日本版の記事「【鬼滅の刃】煉獄杏寿郎ら3人の柄を商標登録。一方、炭治郎らは「拒絶理由通知」。その内容とは?」に私のコメントが載りました。

炭治郎の市松模様など3件の拒絶理由については、集英社が意見書で反論することが想定されることから、私は次のような意見を述べました。

専門家によっても見解は異なりますが、私個人としては登録は難しいのではないかと思います。もっとも、長期間使用して識別力を獲得した場合はその限りではありません。

すると、弁理士試験に向けて勉強中のAさんから、私のコメントが間違っているのではないか?という指摘をいただいたのです。

拒絶理由が3条1項6号違反なので、3条2項の適用は受けられないのでは?

商標法を勉強したことがある方ならば、ピンと来たかもしれません。商標法3条1項には、登録できない識別力のない商標として、①「商品または役務の普通名称」(3条1項1号)、②「慣用商標」(3条1項2号)、③「記述的商標」(3条1項3号)、④「ありふれた氏または名称」(3条1項4号)、⑤「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」(3条1項5号)、⑥「そのほか、識別力のないもの」(3条1項6号)の6つが挙げられています。

そして、商標法3条2項において、③④⑤に該当する商標であっても、使用の結果として識別力が獲得された場合は、商標登録することができると規定されています。わかりやすく図式化すると、次の図のようになります。

商標審査基準には、地模様は、原則⑥に該当すると書かれています。

7.地模様からなる商標について

商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。

ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

実際に、炭治郎の羽織の柄をはじめとした今回拒絶された3件は、⑥に該当するとして拒絶理由通知が出されています。そのため、③④⑤に該当する商標ではないという理由から、Aさんは3条2項の主張ができないのではないかと考えたのです。

それでは、私が間違えたのでしょうか? 以下、検証してみましょう。じつは、⑥を理由にいったん拒絶された地模様の商標であっても、長期間の使用により識別力を獲得しているとの理由から登録されたものは存在します。以下、その中から、実際にあった審判事件を2つほど紹介してみましょう。

(商標登録第5241411号)

(査定不服審判 2008-026580)

商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められるところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解される。

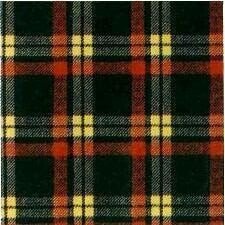

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、前記1に示すとおり、赤色と緑色と黄色で構成される格子縞の文様を規則的に配してなる図形よりなるものであるところ、本願商標の構成態様においては、その商標自体に特徴的な形態ないし特異性を見いだすことはできない。

また、本願商標の構成態様の如き文様は、商品「マフラー」や「スカート」等のデザインとして一般に使用されていることが認められる。

してみれば、本願商標は、一般的に、単なる地模様(模様的なものが連続反復するもの)からなるものと認識され得るものである。

しかしながら、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の提出した証拠資料を徴し、かつ、職権において調査すると、請求人である「株式会社伊勢丹」は、昭和31年に、終戦直後のベビーブーマーを対象とした「ティーンエイジャーズ・コーナー」をオープンし、該コーナーでタータンチェックの服や小物を扱ったところ、大変な人気であったことから、その後、本願商標を付したショッピングバッグ(以下「紙袋」という。)を作成し、以来、現在に至るまで、長期間にわたり、その紙袋を商品の購入者に手渡してきた事実が認められる。

そして、その結果、本願商標は、請求人名称の一部を使用した「伊勢丹チェック」と称されるようになっており、その事実は、別掲2に示す新聞記事にも「伊勢丹チェック」の語が使用されていることからも明らかである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の地模様として認識するよりも、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであり、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

(商標登録第5515006号)

(査定不服審判 2011-022992)

商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められるところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解される。

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、別掲1に示すとおり灰色の細長い長方形4本と黒色の細長い長方形3本とで正方形を作り、それを組み合わせて寄木細工のように配した図形であるところ、本願商標の構成態様においては、その商標自体に特徴的な形態ないし特異性を見いだすことはできない。

してみれば、本願商標は、一般的に、単なる地模様(模様的なものが連続反復するもの)からなるものと認識され得るものである。

しかしながら、請求人の提出に係る証拠資料を徴し、かつ、当審において職権をもって調査したところ、請求人は、1938年にニューヨークの中心であるマディソン・アベニュー45番地にアイビーリーグ出身者を対象とした紳士服専門店として誕生した(日本では、1981年に青山店と銀座店、1989年に神戸店がオープンした)。そして、請求人は、1986年に請求人のブランドを象徴する「パケ柄」と称する寄木細工のようなパターンを構成した柄(本願商標)を考案し、ジャケット柄として取り入れた。その後、請求人は、現在に至るまで、長期間にわたり、「被服,バック,靴,毛布,タオル」等多種類の商品に「パケ柄」と称する本願商標を付して製作、販売している。

その結果、本願商標は、請求人のブランドである「Paul Stuart(ポール・スチュアート)」の「パケ柄」として知られ、人気を博していることが認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の地模様として認識するよりも、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであり、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

つまり、図で説明すると、こういうことです。まず審査では、⑥(3条1項6号違反)に該当するという理由により拒絶されています。

そして、その後の拒絶査定不服審判では、⑥(3条1項6号違反)に該当するという判断そのものが誤りと判断されました。要するに、使用をされた結果識別力が獲得されていることから、そもそも⑥(3条1項6号違反)に該当しない(3条2項の適用を必要としない)というわけです。商標審査基準にも次のように書かれています。

12.上記1.から11.までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しないと判断する。

このように、条文だけに目を奪われると、自ら反論の選択肢を狭めてしまうことにもなりかねません。

もっとも、市松模様は江戸時代からあるものですし、『鬼滅の刃』が一般に認知されるようになってから、まだ1年くらいしか経っていません。また、先ほど挙げた2件とは様々な点において事情が異なりますので、今回のケースで同様の主張が有効かどうかは定かではありません。

いいなと思ったら応援しよう!