『推しの子』のサブキャラ描写で号泣するオジサンこと俺。

『推しの子』は、令和を代表する傑作のひとつと言って問題ないだろう。

マンガもアニメも大ヒットしたし、主題歌「アイドル」もバカ売れした。

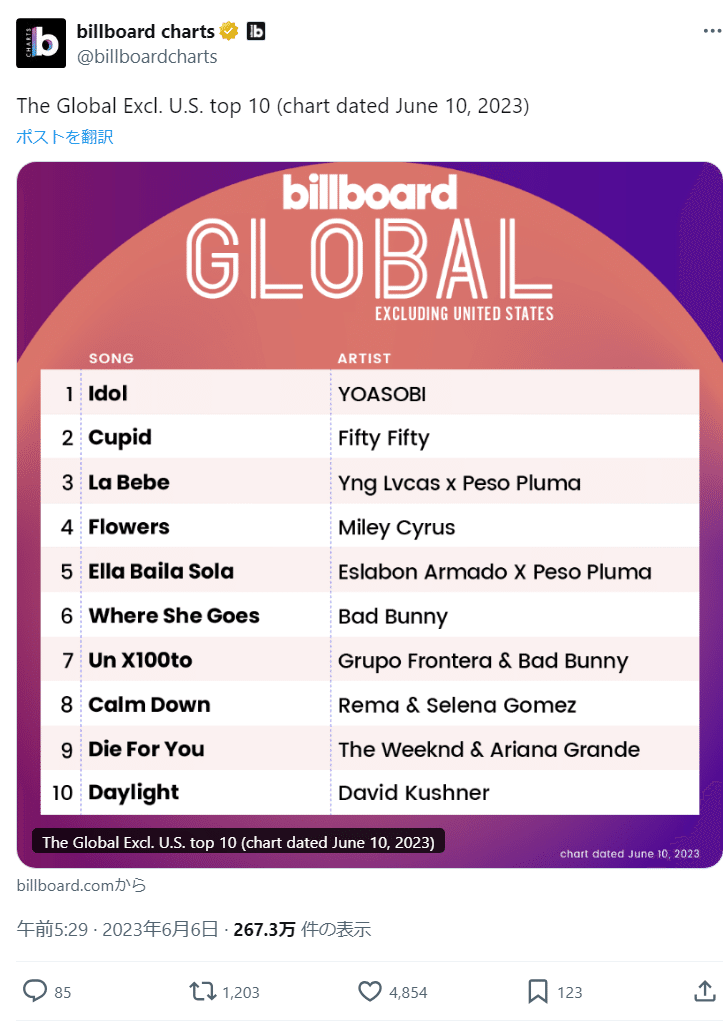

その人気は国内に留まらず、ビルボードのグローバルチャート(Excl. US)でも1位になった。J-POPとしては初めての快挙らしい。

『推しの子』は、そのすべてにおいて現代的なヒットコンテンツの要件を満たしている、あまりにも象徴的な現代エンタメ作品だ。

まず1点目として、設定が奇抜である。「死んだオタクが推しのアイドルの息子として生まれ変わる」というあらすじは物珍しく、SNSで興味を惹く。「オタクが推しの息子に転生する話」などとタイムラインに流れてくると「なんかおもしろそう」とつい読み始めてしまう。

2点目に、設定が奇抜にもかかわらず、おもしろさは王道である。『推しの子』のおもしろさは「王道お仕事マンガ(アイドルとして成り上がる)+王道サスペンス(犯人を探し出す)」であり、そこに奇抜さはない。

この「奇抜な設定+王道のおもしろさ」の組み合わせは、現代ヒットコンテンツの共通項であるように思えてならない。

この共通項の存在には理由がある。人類史の中で「おもしろさのパターン」はもう出尽くしている。人類はホメロスとかアイスキュロスとかの時代から3000年ぐらい「おもしろい物語を作ろう」と必死こいて戦い続けているので、もうすべてのパターンが発見されているのだ。ここに新たなバリューを足そうと思ったら、設定を足すしかない。

だから、「奇抜な設定+王道のおもしろさ」という加工がベストということになる。『葬送のフリーレン』もまさに同じ構図で、「奇抜な設定(勇者が世界を救った後のエルフの余生)+王道のおもしろさ(ファンタジー世界を旅する群像劇)」になっている。

3点目に、テーマが「推し活」であること。現代のバズワードであり消費行動として注目され続けている「推し活」は、あらゆるジャンルのエンタメで熱いテーマだ。『推し、燃ゆ』が芥川賞を取ったことも記憶に新しい。

4点目に、「解像度が高いあるある」が詰め込まれていること。現代のエンタメは具体的な事件や固有名詞をリアルに描くことで感情移入させる仕掛けが多いが、『推しの子』もまさにこれだ。インターネットでよく見る事件を上手く配置して、克明にこの時代のあるあるを描き出している。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?