世界大学ランキング40位、観光学部 世界7位🌍における授業内容 semester1

こんにちは!こんばんは!おはようございます!

Australia で観光学を学んでいるKeisukeです^ ^

日本ではあまり馴染みのない観光学の授業内容に興味を持っている方も多いと思うので、去年の1学期の内容を振り返りながら説明したいと思います🌿

タイトルにもある通り、自分が通うっているThe University of Queensland master of tourim, hotel event management は世界大学ランキングの学部部門で7位と世界的に評価されています。ある年には世界3位にもなったことがあるとか、、、

このランキング多様な部門で評価されており、その中には留学生比率などもランキングに影響を与えます。そのため多国籍国家であるオーストラリアの大学はランキングに有利なのでは、と個人的に感じることもあり、このランキングにはある程度疑問を持つことがあります。それでもなお世界的に信用性の高いサイトであることは間違いないため、観光学を学ぶと決意した時この情報も考慮に入れました。

今回は終わった1学期の1つの授業内容を振り返りたいと思います。大前提として今回の留学1学期目を終えて感じたのが、日本の大学よりもdiscussionに重きを置き、多様な情報に触れすぎるのではなく、1つの分野を多様な面から見て、応用しながら深めていく授業スタイルであることを感じました。そのため毎授業ランダムに権威ある教授から当てられ、発言しなければならないためいつもハラハラドキドキです、、、

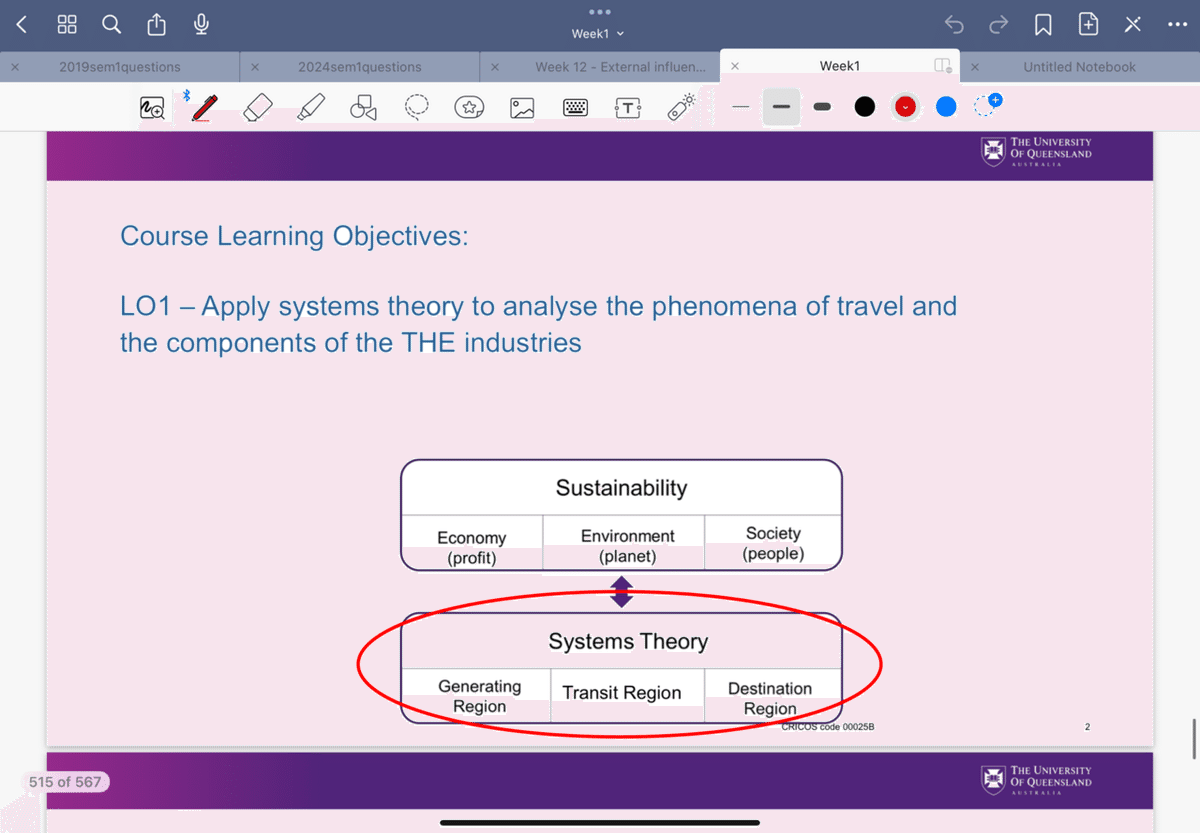

今回のsemesterでは観光学の基礎を学んだため、発展的内容や実用的な内容は最低限の講義になっていました。それでもなお、多様の意見に多角的な側面から議論し合い、生徒と教授陣で作り上げていく授業はオーストラリア🇦🇺ならでは特徴だと思います。まず第一に観光学にかかせないSustainability(持続可能性)とSystems Theory(観光地のシステム)を16回の授業を通して深めていきました。主にSustainabilityはeconomy(経済)、environment(環境)、society(社会)の3つの要素から構成されています。(今回は詳しい説明を割愛させて頂きます。)Systems Theoryも3つの要素から構成されます。Generating Region (観光客が発生する地域)、Transit Region(トランジット地域、これには川からハブ空港であるシンガポール🇸🇬なども含む)、Destination Region (目的地の地域)

そもそもこのシステムはLeiper’s tourism systemとよばれレイパーさんによって観光地とそれに関わる地域、人などをシステム化されたものになります。難しく見えるかもしれませんが、観光地は必ず観光地へ移動する場所、人、観光地に行くために通過、休憩する場所、観光地、観光地における組織が必要であるという概念です。例えば静岡(Tourists Generating Region)から北海道(Tourists destination region)に行く場合、大抵東京(Transit region)経由で飛行機で行くことになります。その際、最低限1人の観光客と1つの観光組織が必要になるというものです。もちろん新幹線を使う場合や静岡→愛知(セントレア空港)→北海道(新千歳空港)に行く場合はtourists transit regionも変わっていきます。

さらに16回の授業を通して様々な概念、システム、要員の観点からこのシステムにどのような影響を与えるのか、このシステムとサステイナビリティの繋がりなどを考えていきました💭また実践的に他の観光地例を使って、その観光地がどのように構成されているのかディスカッションすることもありました。Lady Elliot Island(オーストラリアの離島)からわざわざ講師が来て講義をしてくださる回もありました。

今回はほんの大まかな内容ですが、少しでも観光学に対する興味が湧くと嬉しいです☺️

これからも発信していくのでサポート頂けると幸いです💡