フジテレビの日枝久という人がなぜこんなに偉そうにしているのかがわかるすごい本の紹介。

フジテレビの日枝久という人がいて、どうやら資本関係的には全然オーナーでもないのにすごい権力を握っているらしい(ホリエモンの買収を阻止するべく暗躍したのもこの人らしい)…という話は聞いた事ある人も多いんですが、一体何者で、どういう理由でそんなすごい権力を持っているのか?とかは知らない人も多いと思うんですよね。

で、フジテレビのこの問題に対する

『決定版』

と言ってもいいぐらいすごい本があるんで、それを紹介したいんですよ。

この本、フジテレビの歴史についてものすごくものすごく詳細にわかると同時に、とにかく単純に「面白い」ので、本当にオススメです。

この問題の「当事者w」の一人といっても過言ではない堀江貴文さんが、Newspicksの動画で特番みたいなのを組んでましたが…

この動画で堀江さんや後藤さんをはじめとする出演者の人たちですら「これってどうしてこうなってるのかな?」と謎のままだった情報もものすごく詳しくこの本(『メディアの支配者』)には書かれています。

マニアックな点でいえば、日枝久が権力を握った「クーデター」に、当時存命中だったあの司馬遼太郎本人(産経新聞OB)がしゃしゃり出てきて重要な役割を果たしたりしているところも面白いです。

今回は、この本の特に「フジテレビの権力闘争」部分のあらすじを紹介しながら、

・なぜ日枝久氏がこんなに権力を握っているのか?

・日本社会にとっての堀江貴文氏vsフジテレビ問題はどういう意味を持っていたのか?

というあたりを考察する記事を書きます。

・

1●「公私の分離」が不十分だった時代の大トラブル

昔の日本は、なんだかんだ財閥関連の「公私の分離」が不十分で、資本の論理から言って特に大きな割合をもっているわけではないような人が「あの人がいうのなら」的な感じで、権力を握っていたりすることは良くあったんですが。

そのプロセスで「フジサンケイグループ」を個人的に支配していたのが「鹿内家」で、混乱はその初代の鹿内信隆氏が亡くなった頃から始まるんですね。

まず登場人物を紹介すると、以下の「鹿内家の三人」がいるんですね。初代の信隆の息子で後継者になるはずだった春雄氏が若死にしてしまった事で、娘婿の宏明氏に譲ることになって・・・というのがあらすじです。

初代・鹿内信隆 戦前は陸軍の経理担当官で、大日本再生製紙(今の日本製紙)設立などに関わる。戦後は財界繋がりからの反共団体のボスからニッポン放送・フジテレビの創業に参加し、初代社長の水野成夫を追い出して実権を握る。その後、箱根の「彫刻の森美術館」に関する怪しげな金融技術(後述)によって資本的にもかなりの支配力をフジサンケイグループ全体に持つようになる。息子、春雄にグループを譲るつもりで画策していたが春雄の方が先に若死にしてしまい、娘婿の宏明への移譲を画策するがその後本人も亡くなってしまい、混乱の源泉となる。

二代目・鹿内春雄 鹿内信隆の息子。若い頃放蕩三昧のドラ息子タイプだったが、フジサンケイグループに入社後、父譲りの権力を利用しつつ色々な改革を行って、いわゆる「軽チャー路線」を主導しフジテレビの視聴率黄金期のキッカケを作る。日枝久を抜擢したのもこの春雄。しかし急性肝不全で42歳の若さで急死。

三代目・鹿内宏明 初代信隆の「娘婿」=次女厚子さんの夫。日本興業銀行のエリート行員だったが、春雄が亡くなった直後に信隆から突然後継者に指名され、婿入りして後継者になる事を決意。国際金融マンとしての力量はかなりあり、フジサンケイグループの国際展開を目指して改革を行ったが、社内からのクーデターを起こされて失脚。

この本、最初の10%ぐらい読んだだけでもめっちゃ面白いんで、そこの部分のストーリーを紹介したいんですが・・・

まず初代の信隆じいさんは、最初は特に株式を持って実質的な支配力を持ってるわけではなかったんですが、箱根の「彫刻の森美術館」というのを自分の牙城にしていて、そこからグループ全体を支配する構造を作っていたんですね。

こんな感じで↓フジサンケイグループ本社を、「財団法人彫刻の森美術館」が47.3%も持って支配していたんですよ。

(めちゃ複雑ですが、当時は”ホールディングス”がまだ認められてない時代だったので、こういう複雑な持ち合いで擬似的にホールディングス的機能をもたせたりしていた事自体はよくあったんですね)

で、このスキームを実現するまではかなり無理矢理なことをしていて、まずグループ各社(産経新聞とかフジテレビとかニッポン放送とか)から大きな不動産とかを「現物出資」させて、財団「彫刻の森美術館」からは美術館にある美術品を「現物出資」させて「フジサンケイ本社」を作るわけです。

でも、「現物出身した不動産」の方は「簿価」のまま(=実際の価値よりものすごく小さい値段がついている)で、現物出資した「美術品」の方は物凄い高値がついていたので、合算して「持ち分」を計算すると、物凄い巨大なパーセンテージを「財団法人 彫刻の森美術館」が持っていることになったんですね。(多分今ならこんなこと絶対認められないと思います)

で、鹿内信隆氏がその彫刻の森の「財団」は私的に押さえているので、その「美術館のボス」であること=「フジサンケイグループ全体のボス」になるという構造になっていたわけです。

箱根の「彫刻の森」は有名なので行ったことある人も多いと思いますが、信隆氏は個人の趣味もあってアレに強く入れ込んでおり、グループのカネを使って世界中から美術品を買いまくり、本人は敷地の隣に邸宅を建てて美術館全体を「自分の庭」みたいに暮らしてたんですね。

・

2●「娘婿には継がせたくない未亡人の執念」が大混乱に繋がっていく

で、ここからが「本読み初めて10%ぐらいで既にクライマックス的に面白い」話が始まるんですが、初代の信隆じいさんの奥さんで英子さんという人が出てくるんですよ。

この人がキョーレツで、西洋医学を一切認めない人で、毎年一億円とかいうレベルで漢方薬にお金使ったり、息子の春雄さんがB型肝炎にかかっても決して医者には見せないようにしていた事で無理がたたって、若くしての突然死に繋がってしまったと言われている人なんですが…

先に息子の春雄さんが亡くなって、そして娘婿の宏明さんがグループの継承者になった後に初代の信隆じいさんが亡くなるわけですが、この英子さんからすると、自分の息子の春雄さんの忘れ形見の孫のHくん(ただし当時7歳)が可愛くてしかたなくて、血がつながってない娘婿の宏明さんなんかにグループを継がせたくないわけです。

でも、初代の信隆じいさんは、これからのメディア経営には当時のジャパンマネーを利用した国際的なM&Aなどの素養が必要で、国内のメディア経営だけしてりゃいいわけじゃないんだ、という意見を持っていたので、興銀マンの中でも相当優秀だったとされる宏明さんにすごい期待してたんですね。

だから、奥さんから「Hくんに継がせろ」と何度言われても無視して、先に公的な遺言書を作って、全部宏明くんに譲るって書いておいたりしたんですが・・・

しかし英子さんは、信隆じいさんがガンで苦しんでる病床で看病しながら、「Hくんに譲るべきだ、宏明に譲るな」って言い続けて、で根負けした信隆さんは、死ぬ直前に「妻への感謝の手紙」みたいなのを書くんですが、その手紙の最後の三行ぐらいに、「Hくんが成長したら美術館を任せたい。年寄りのワガママとして許してくれ」っていう文章を書いちゃうんですよ。

でも、その美術館ってただの美術館じゃなくて、その美術館運営会社がフジサンケイグループの親会社になって支配権を成立させてるんで、全くもって「ただの死にゆく老人の小さなワガママ」みたいな話では全然なくなって。

で、死んだ次の日から葬式の喪主をどうするか、みたいな話で英子さんと宏明さんがガチでモメはじめ、「公的な遺言書」には「喪主は宏明」って書いてあったのに、英子さんはその「妻への感謝の手紙」の最後の数行を突きつけて「私が喪主です!」ってやりはじめるという(笑)

普通に法律論議をすると、「公的な遺言書」の方が圧倒的にパワーがあって、「私的な手紙」とかは無力なはずなんですが、そういう正論をいう弁護士は徹底的に遠ざけられて、英子さんのまわりには英子さんのいうことを全面肯定する弁護士と一部の親族が集まって「反・宏明闘争」を開始するんですね。

英子さんは「Hくんがさらわれるんじゃないか」と思って、Hくんを家(彫刻の森美術館の隣にある邸宅)から4年半の間一歩も出さないようにしてしまったとか、とにかくこの「昔の上流階級の女性が持ってる”自分は特別”的なエゴの暴発っぷり」がすごく印象的でした。

で、日枝久さんのグループは、この「鹿内家の内紛」を背景として、宏明さんを追い出して「労働組合出身の幹部グループ」によるフジサンケイグループ全体の支配を確立することになるんですね。

この本は、その経緯がものすごくものすごく詳しく(調査力が超すごいです)書かれているだけでなく、信隆じいさんの戦前のめちゃくちゃな活躍っぷりも描かれていて、本当に面白いのでぜひ一読をおすすめします。

・

3●「内輪の代表」か「国際的視野のある改革派」か?という定番の課題

ここからは、もっと深堀りして「この事件が持つ意味」を考えていきたいんですが・・・

後継者の春雄さんと宏明さんって、かなり毛色の違う経営者なんですよね。

春雄さんは、なんだかんだ「コンテンツ作りに理解がある」タイプなんですよね。ウィキペディアの春雄さんの部分には以下のように書かれています。

編成局長に当時42歳の日枝久を抜擢[9]、フジテレビ内の大改革を行う[8][11]。編成と制作を統合させ、編成(主)→制作(従)という編成主導体制(大編成局構想)を作り上げ、より世間の空気感や視聴率を意識した番組作りをスピーディーに行えるようにした[11]。この斬新な機構改革により、フジテレビは『オレたちひょうきん族』などの看板番組を次々打ち出し、視聴率三冠王を達成した[8][11]。

一方で、宏明さんは元興銀マンで国際金融に詳しく、海外メディア企業のM&Aなどで手腕を発揮していた様子が、『メディアの支配者』の中に詳細にかかれていました。

でも宏明さんは、ちょっと「社内政治」的な部分の配慮が弱いタイプで、結構強引に人事を行ったりして、また国際M&Aのために必要だからヘッドハントしてきた人材が「宏明の取り巻き」的な振る舞いをして反感を買ったりして、それが日枝久グループからの「反感」を買ってクーデターの原因になったところがある。

これ、結構「党派的」にどっちかの肩を持ちたくなる話題ですよね?

実際、産経新聞OBで当時存命中だった司馬遼太郎は断然断然「春雄さん派」というか、宏明さんが嫌いで、日枝氏のクーデターが実現したあと興奮して「これで産経は良くなりますね!」っていうFAXを大量に送ってきたそうです(笑)

単に傍観者として論評するだけじゃなくて、「これを機会に徹底して宏明さんを追い出すべき」と司馬遼太郎が言いまくって、結果として宏明さんは「末席の役員」みたいな影響力も完全にない状態ま徹底的に追い込まれることになります。

ただ、宏明さんは結構大きな株式を持っていたにもかかわらず「完全に追い出す」ことをやろうとしたために、また物凄い無理のある資本政策をすることになるんですよね。(フジテレビの親会社状態になってるラジオ局のニッポン放送を上場させてしまって、そこを買収しさえすればグループ全体を支配できる状態にしてしまい、そこを堀江貴文氏に突かれて大問題に発展してしまった)

で、この「無理な資本政策」をゴリ押しするために、無理やり「宏明派」を排除しようとして会社内がギクシャクしてしまい、それで余計にコンテンツ部門のクリエイティビティも損なって視聴率レースでも後塵を拝するようになっていったことが本の中で指摘されていました。

そして、国際金融に詳しい「宏明派」を完全に排除してしまったがために、当時の溢れるようなジャパンマネーを利用した国際展開といったこともほとんどできずに、フジテレビは「国内だけの井の中の蛙」としてズルズルと衰退してきてしまった面は否めないと思います。

この『メディアの支配者』という本はライブドアによる買収劇の前後にかかれていて、中には当時の堀江さんも登場し、

自分は宏明さんのような国際金融ディールができる能力と、春雄さんのようにコンテンツ自体にちゃんと興味がある部分と、両方のハイブリッドだ

…という趣旨の発言をしていて、実際のところはどうかはともかくなかなかある種の本質を突いた言葉ではあるように思いました。

・

4●ライブドアによる買収の頓挫をどう考えるべきか?

じゃああの時堀江さんに全部持ってかれたら良かったのに!という話なのかというと、これもなかなか難しいところがあるなと思っていて・・・

この「コンテンツ側の独自性を守る配慮」っていう部分がなかなか難しくて、そこが堀江さんの買収劇が拒否された理由でもあるし、「堀江貴文=鹿内宏明」サイドvs「鹿内春雄=日枝久」サイドの戦いの歴史を生み出してる部分でもあるのだと言えるでしょう。

例えばこのxポストとかでも書きましたけど、Newspicksの番組で堀江氏が

「産経新聞経済危機っていうけど、もっと右に振って煽りまくれば立て直せる。米国FOXグループみたいにしろ」

…みたいなことを言ってて、「この人良い事も結構言うんだけどタガが外れまくってるのがヤバいな」と思ったんですよね(笑)

詳しくは以下記事で書いたように、

東京のメディアの経営安定性が保たれていることで、社会の分断で延々と混乱し続けている他の民主主義国に比べて日本はそれなりに安定している部分があるというのは海外の研究者からも最近は言われてることなんですよね。

世界中の民主主義国家が分断で混乱していく時代の中で、日本にはなんとか残ってる中道路線への薄っすらとした共感というのはこれからの時代の重要なアセットで、世界中から一周回って評価されつつある希望でもある。

堀江さんがライブドア時代にフジサンケイグループ買収しようとして頓挫した事について、「あれが日本経済が改革できなくなって停滞した元凶だ」と思っている人は結構いると思うし、一面の真理ではあると思うけど、ただ当時の日本がそれを拒否せざるを得なかった理由みたいなのも、そういうところにあるわけですよね。

メディアの論調の分断問題だけじゃなく、例えばアメリカでいう「ラストベルト」みたいな地域が日本にはまだ一応なくて、失業率も低く治安も良いことは、そこで「ネオリベ路線にはブレーキ踏んだ」から一応温存されてる価値みたいなところがある。

また、これは「コンテンツの内容」面でも言えて、以下記事で書いたように、アメリカのコンテンツがマネーゲームに巻き込まれすぎて「内容が単純化」してしまって、そこに「日本コンテンツ」が代替物として求められつつある流れというのは明らかにあるんですね。

特に上記記事で紹介した「アメリカのアニメファン」のコメントが重要で・・・

日本漫画では、例えば「戦うヒーロー漫画」を描くにしても、「ヒロアカ」のように全然力を持たずに生まれた主人公が、それでもヒーローになりたいと強く願って成長していく物語や、「ワンパンマン」のように元々超強い主人公が、しかしその強さゆえに生きる意味を見失う話や、「るろうに剣心」のように元暗殺者だった男がその贖罪のためにもう誰も殺さないという誓いとともに弱い者のために力を振るう話・・・・など、「話自体が多様」である。

一方で最近のアメコミ漫画の「多様性」とは、「バットマンのロビンをバイセクシャルにしてみました」的な部分だけが「多様性」になってしまって、本来の「ヒーローとは?」という大事な問いの部分がおざなりになってしまっている。

もちろんバイセクシャルの人の存在が自然にコンテンツに反映されること自体は大事なんですが、「その論理」だけであらゆるコンテンツをジャッジするようになると、本来「多種多様な人々を包摂し共通点を見出していくためのヨスガ」であったコンテンツの滋味を破壊してしまうんですよね。

以下ポストで書いたNHKの番組でも、アメリカの研究者の人が「アメリカ型コンテンツに対する日本コンテンツの美点」としてそういう要素について考察していました。

NHKスペシャル『新JAPONISM』めっちゃ良かったからぜひ見て。ウクライナ戦争で避難する時にスマホにDLしておいたエヴァを見てる家族が『アニメには善と悪の全てがある』とか、インフレで絶望してたジンバブエ人の男の子がワンピースの『生ぎたいっ!』っていうシーンで希望を繋いでたとか、泣くやろ↓

— 倉本圭造@新刊発売中です! (@keizokuramoto) January 5, 2025

だから、当時の堀江さんの買収が「拒否された」事自体は、まあしゃあないというか、それが日本なんだし、それによって温存されてきた価値というのも明らかにある。

・

5●20年前の堀江氏の発想と、「破壊せずに温存してきた絆」の相互作用がアニメの海外需要の爆発を生んでいる

ただし!ここからが重要なんですが、最近のアニメへの世界需要の「爆増」レベルの増え方は、テレビ局の閉鎖的な権利関係から分離して作品自体を売りやすくするという意味において、堀江さんがやろうとしてた改革に近い発想のビジネスモデルの転換がベースになって起きてるんですよ。

だから、20年前には、

「堀江貴文&鹿内宏明側(グローバル経済におけるビジネスモデル変革のニーズ)」

vs

「鹿内春雄&日枝久側(コンテンツ制作上のコアを守るニーズ)」

っていう対立関係が当時は抜き差しならないものになってしまって、堀江氏側を「排除」せざるを得なくなったけど、今ははじめて「両者の良さ」を噛み合わせて成果を上げることが可能になってきている現状があるんですね。

20年前の段階で、堀江氏側に「押し切られて」いたら、それはそれで日本はアメリカみたいにあちこちに「ラストベルト」的な地域があり、社会の半分の人が逆の半分の人を心底憎悪しているような「今の民主主義国家の普通」状態に陥ってしまい、コンテンツの独自の強みも失ってしまっていた可能性が高い。

でも、そこで

「堀江さんを拒否したからこそ残ってる安定性とそれが生み出す独自のコンテンツ」

…と、

「堀江さんが構想していたようなグローバル時代の新しい経営の工夫」

…みたいなのが、

今初めて両立可能な情勢になってきている

…んですね。

堀江貴文氏自身も結構20年で丸くなった部分もあるというか、Newspicksの番組とかでは、

広島東洋カープとか、ニッポン放送とか、堀江氏が福岡で経営してるラジオ局とか、「ちゃんと文化が継承されてる会社」ならそれを起点に独自の経営の工夫ができて、それでどんどん業績があがる事はある

…みたいな話をしていて、

昔ニッポン放送を買収しようとした時、「お前はラジオに愛情があるのか?」とか言われて、「そんなもんねえよテレビ局の親会社だから買ってるに決まってるだろ」と思ってたけど、でもそういうのって大事だったんだなと思った。

でもこういうの↑って、結構案外簡単に雲散霧消しちゃうものだから、だからやはり20年前に堀江氏が拒否された理由というのもそれなりには存在するという感じでもあるんですよね。

でも「この発言」を見てもわかるように、「2つの世界」が分離してた状況から徐々に「一致」してはじめてるのがわかると思いますし、

案外、今になって長年続いた日枝氏の支配が揺らいでいるのは、その「新しいメタ正義的な協力関係」が動き出しているからだ

…と言えるのかもと思います。

・

6●「狂気の暴発」が決着を決める

『メディアの支配者』を読んでて思ったのは、結局日枝氏のクーデターに「信隆の妻である英子さんの狂気」は直接的には噛んでないんですけど、でも、英子さんという「狂気の暴発」の存在がなければ、「宏明さん体制」のままクーデターも成功しなかっただろうなという感じではあったんですよね。

今のフジテレビ問題も、「中居さんが直で当該女性を誘っておりフジテレビ幹部は関与してないという文春の記事訂正&9000万円の和解金という数字も怪しい」という後付け情報からすると、さすがに「前提が覆りすぎでは」っていう感じではあるんですが・・・

ただまあ、「左翼側の視点」から見ると、以下のようにまとめられていて、「何の問題もない」というわけでもないという話ではあるんですよね。(結構勉強になったのでご興味があればクリックして長文読んで見ると良いと思います)

週刊文春「誤報」の件、初報段階では情報源はX子さんの知人で(すなわちX子さんからの伝聞だったため記憶違いや解釈違いが生じて)それが「誰から誘われたのか」という重要な情報の間違いになってしまったんでしょうね。それ自体は大きな問題だと思いますが、1/25の記事を読むとA氏が中居氏と被害女性… pic.twitter.com/8fRebZwNT5

— 津田大介 (@tsuda) January 29, 2025

正直言って文春はやり過ぎと個人的には思いますが、ただこれだけ「世論が盛り上がる」「スポンサー撤退が相次ぐ」ということは、「この一件はともかくとしてトータルで見た時の性加害問題みたいなのは日本社会全体で普通に対処できるようにしていきましょう」という話になってるということではあるのだと思います。

それは、「狂気」というとちょっと言葉が良くないですが、「現状の社会の惰性のままでいくと無視されていた部分」を、強い思いで持って「変えていく」エネルギーとして今の社会を駆動してはいるということなのかなと。

その上で、このxポストで書いた

昔は「性加害するのは保守派の人間だけ」というファンタジーがまかり通っていたけど、今はSEALDsに入れあげていた映画監督(園子温)みたいな人だって性加害は普通にすることが可視化されて、「右と左の政治闘争」と「性加害問題」がちゃんとデカップリング(分離)してきた事は大きな進歩。↓

— 倉本圭造@新刊発売中です! (@keizokuramoto) January 27, 2025

ように、「右と左の政治闘争」とは分離したところで、「普通になんか問題あったんなら第三者委員会で適切に裁いてくれたらいいですよ」というモードに決着しつつあるのはまあ良いことなのだと思います。

なんかこう、この部分で「女は黙ってろ」とか「芸能人と付き合いたがってるのは女のほうだろ」みたいな決着をし続けると、日本社会は男女問題でやたら分断され続けて必要な理性的議論が混乱させられ続けるので。

「右と左の政治闘争」とは分離したところで、「ダメなことはダメですね」を裁いていきつつ、とはいえ「女性に飲み会参加させるな」とかにまでなったら「働いている女性」がそれぞれの集団でちゃんと人間関係を作る能力を破壊して余計に男女平等な世の中から遠のくので、そういうところで無駄に過剰な規制にならないことも大事ですね、という感じの決着になっていけばいいですね。

今後、日枝氏の辞任問題まで発展するかどうかはまだわかりませんが、もしそうなるとしたら、以下のような

「堀江貴文&鹿内宏明側(グローバル経済におけるビジネスモデル変革のニーズ)」

vs

「鹿内春雄氏&日枝久側(コンテンツ制作上のコアを守るニーズ)」

…という「日本社会の分断」について、「新しいお互いの価値を活かし合う連携」が生まれてきて、日枝さん的な「剛腕」で無理やり何かを押さえつけて握りしめることがもうこれからの日本には不要になったのだ、というように理解すれば良い現象なのだと思います。

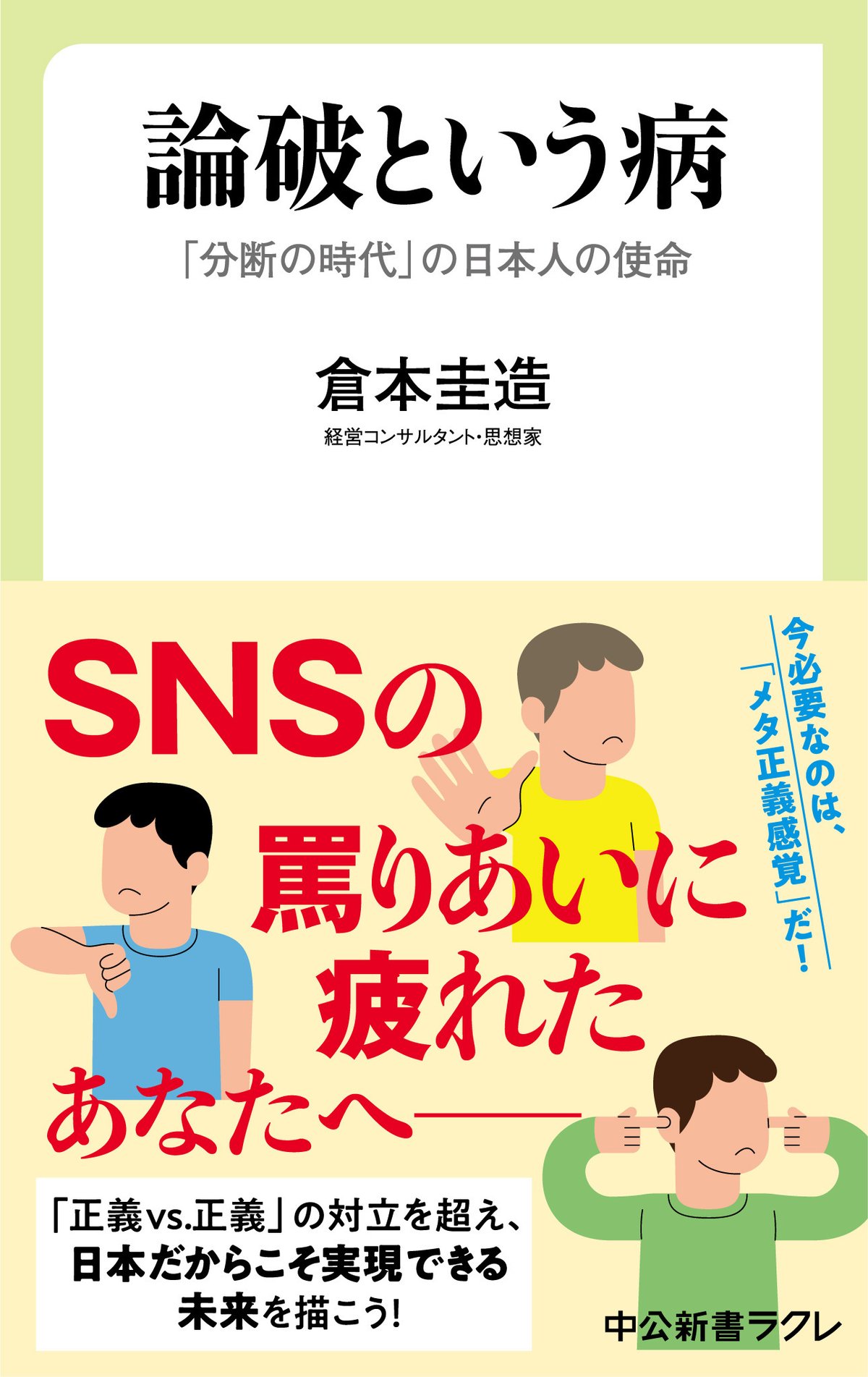

ちょうど、2月7日に出る私の渾身作である新刊には、そのあたりでの「過去20年の分断とそれを乗り越えるための方針」がドンピシャのテーマとして書かれているので、ぜひお読みいただければと思います。(予約していただけると販促上少し良い効果があるようなので、ぜひお願いします!)

・

長い記事をここまで読んでいただいてありがとうございました。

ここからは、『メディアの支配者』を読んでいてもうちょっと気になった、「日本経済が調子良かった頃の”財界”の存在感」みたいな話について考えてみたいと思っています。

なんか、当時のフジテレビの「内紛」について、色んな「財界」の老人たちが仲裁に入ってきて、それでなんとかナアナアに収めようとする話が沢山出てくるんですが、ちょうどこの日枝クーデターが実現したタイミング(1990年代初頭)に、そういう「財界の相互調整」みたいなのが崩壊してくるんですよね。

「俺の顔を立ててこの程度で収めてくれないか」って色んな「財界の重鎮」が出てくるんだけど、日枝さんとかの周辺がそれを徹底的に撥ねつけたりするんですよ。

なんかこのタイミングで、日本社会は「日本という集団への無理やりな帰属」よりも「個人」を大事にする流れに転換しつつあり、それで社会全体で無理やり「みんな一緒」にバブル経済をやり続けることができなくなった流れはあるな・・・というように思いました。

一方で、当時のように「あまりに内輪で褒めあって」いる経済では、結局「皆で同じものを欲しがって同じものに投資」する形になって、結局経済全体がイビツなままになっていたはずの現象でもあって。

今の中国がそうなんですが、皆が不動産と言えば皆不動産に投資し、次はEVだってなったら皆でEVに投資し・・・という構造だと、本当の意味での「市場的調節」が働かないから全体としては不況のままになってしまう。

「堀江さん&宏明さんのような改革志向」vs「春雄さん&日枝さんのようなコンテンツ重視志向」が新しい連携を生み出す時、そこに「個人を無理やり圧殺しないけど全体として調和している」という着地点が生まれてくるはずで、それが「国家の経済関与」が過大になっていきがちな最近の米中とは違う日本の勝ち筋があるはずだ、という話を以下ではします。

・

2022年7月から、記事単位の有料部分の「バラ売り」はできなくなりましたが、一方で入会していただくと、既に百個以上ある過去記事の有料部分をすべて読めるようになりました。これを機会に購読を考えていただければと思います。(これはまだ確定ではありませんが、月3回の記事以外でも、もう少し別の企画を増やす計画もあります。)

普段なかなか掘り起こす機会はありませんが、数年前のものも含めて今でも面白い記事は多いので、ぜひ遡って読んでいってみていただければと。

ここまでの無料部分だけでも、感想などいただければと思います。私のツイッターに話しかけるか、こちらのメールフォームからどうぞ。不定期に色んな媒体に書いている私の文章の更新情報はツイッターをフォローいただければと思います。

「色んな個人と文通しながら人生について考える」サービスもやってます。あんまり数が増えても困るサービスなんで宣伝してなかったんですが、最近やっぱり今の時代を共有して生きている老若男女色んな人との「あたらしい出会い」が凄い楽しいなと思うようになったので、もうちょっと増やせればと思っています。私の文章にピンと来たあなた、友達になりましょう(笑)こちらからどうぞ。

また、この連載の趣旨に興味を持たれた方は、コロナ以前に書いた本ではありますが、単なる極論同士の罵り合いに陥らず、「みんなで豊かになる」という大目標に向かって適切な社会運営・経済運営を行っていくにはどういうことを考える必要があるのか?という視点から書いた、「みんなで豊かになる社会はどうすれば実現するのか?」をお読みいただければと思います(Kindleアンリミテッド登録者は無料で読めます)。「経営コンサルタント」的な視点と、「思想家」的な大きな捉え返しを往復することで、無内容な「日本ダメ」VS「日本スゴイ」論的な罵り合いを超えるあたらしい視点を提示する本となっています。

また、上記著書に加えて「幻の新刊」も公開されました。こっちは結構「ハウツー」的にリアルな話が多い構成になっています。まずは概要的説明のページだけでも読んでいってください。

・

ここから先は

倉本圭造のひとりごとマガジン

ウェブ連載や著作になる前の段階で、私(倉本圭造)は日々の生活や仕事の中で色んなことを考えて生きているわけですが、一握りの”文通”の中で形に…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?