【朝から動画で勉強】chillSAPの技術部屋 (おしゃれ技術イベント)◆基調講演(梅田拓也先生) ハードウェアを知らない子どもたち (F. キットラーの思想とアーキテクチャの隠蔽)

今日はなぜか早起きをした。少し眠いけど何かしようと思いちょっと勉強でもしてみようかとYoutubeをあさっていたら「【朝から動画で勉強】chillSAPの技術部屋 (おしゃれ技術イベント)」なる動画、2021年6月2日に行われたSAPのユーザコミュニティ「ChillSAP」のイベントアーカイブ動画でした。

そういえば明日もくもく会開催だったよな~なんて思いながら見てみると基調講演部分が「ハードウェアを知らない子どもたち 」という何とも刺激的なタイトル。朝っぱらからガチテクノロジーの話もきついし、面白LTを見るのも狂った一日を過ごしてしまいそうなので、この部分を勉強することにしました。

基調講演をされているのは同志社女子大学の学芸学部メディア創造学科の梅田拓也先生です。先生のプロフィールはこちらです。

興味領域はフリードリヒ・キットラ―の思想や意義

キットラーのコンピュータ論の本質(ハードウェア中心主義)

・本質はハードウェア内の演算

・ソフトウェアはそれを隠蔽しているもの(存在しないもの)

なぜハードウェア中心主義?「蓄音機・映画・タイプライター」より

・書物の時代:文字しか記録できない

・蓄音機・映画の時代:音声・映像が記録

・コンピュータの時代:文字・音声・映像が数によってシミュレートされる

・・・・この文脈から導かれたもの

キットラーはド文系だが実は機械オタク

・実際の遺物を見て調べるとコンピュータ関係のモノ

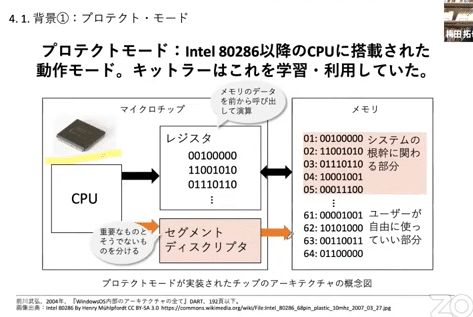

・i80286のプロテクトモードの学習・利用

リング・プロテクション

・アセンブリのコードでプロテクト・モードを制御

プロテクトモード

・メインフレーム→アップルⅡ(コンピュータの普及・民主化)

・コンピュータが非専門的なユーザに使われることが前提

・・・プロテクトモードにより制限を加える

→ハードウェア(CPU)の機能の隠ぺい

・反発するエンジニア(フリーソフトウェア運動)

→キットラーは好意的に・・・評価していた

キットラーは習熟したうえでハードウェア中心主義を主張

・ハードウェアの機能が隠蔽されてしまう事への危機感

・インテルやMSの囲い込みに対するひとりのギークとしての反発

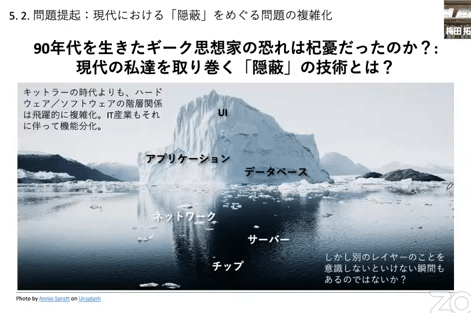

キットラーの畏れは杞憂だったのか?

・機械のアーキテクチャを意識せずにサーバ構築可能

・逆にアーキテクチャを作っている人達はPythonのコードを書けない

→高度化・複雑化に合わせて役割分担が進んだ状態

我々はハードウェアを知らない子供たち

・下のレイヤーの仕組みを意識する必要はまだまだあるのでは?

・革新的なプロダクトを生み出すためには必要なこと

・・・まだまだキットラーの言葉は有効

感想

最初はあんまりITの仕事に関係ないかと思っていましたが・・・

無茶苦茶大事な事

業務やさんはアプリの事、そしてそれを支えるPaaSの仕組み、インフラの事・・・それを知らないと壁にぶち当たる事ってありますよね。その壁を超えないとやりたい事、革新的な事の実現に結びつかない・・・キットラーはソフトウェア(OS)がハードウェア(CPU)を隠蔽すると言いましたが、今どきのノーコード・ローコード環境は実際のプログラムを隠蔽しているし、サーバレス・クラウドネィティブ、PaaSはそのソフトウェア・インフラを隠蔽し、IaaSもサーバ筐体を隠蔽しています。・・・・今も確かにキットラーの畏れは現実になっています。

そういえばSAPってR3の時代からデータベースとかを隠蔽してましたね。

なんか日曜の朝から納得です

<ChillSAP>

Facebookページ

いいなと思ったら応援しよう!