【爆速レポ】コミュニティ運営技の共有!コミュニティ勉強会!コミュカル #3

今日はコミュニティ運営のコミュニティであるコミュカルの第三回です。最近爆速レポートもない事ですし、頑張ってみようかと思います。

オープニング、コミュニティ趣旨・イベント説明

まずはMitzさんのオープニングトーク。connpassとPietixでは客層が違うので試しているとかMentiMaterやTwitterの案内から・・・

今日の参加者の属性です

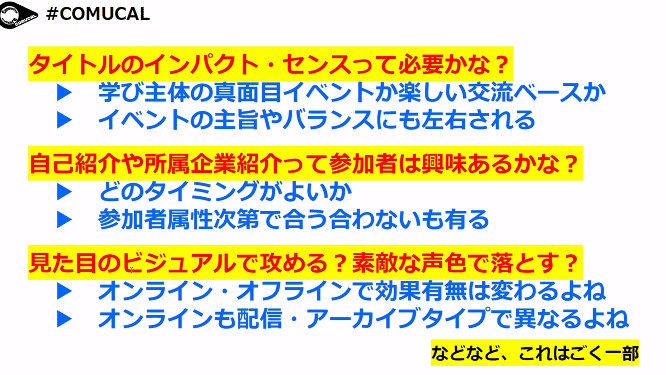

コミュカルは実践に近い形でコミュニティ運営の課題や運営技を共有します。ビジネス系コミュニティとサロンの違いなどなど違いを考えながらITコミュニティを考えます。

コミュニティの役割も支援企業(CS/マーケ担当、ユーザ代表、フリーのコミュニティマネージャーなどなど・・・いろいろな人で支えられています。

次回は10月中旬開催予定です。

コミュニティトーク①メンバーにとって適切なイベント「進行」について考えてみる::TECH Street運営YUKAさん

YUKAさんはコミュニティ運用歴2年。コミュニティ運営は 管理、企画、制作、進行の4つがありますが、今日は進行についてのお話です。

ストレスのない進行

・大切なのは学べる環境や雰囲気づくりで、だいたいこういうメンバーで進めます。

当日の流れとしては

開場:

・イベント開始15分前には開場~接続できない人をフォロー

・遅刻対策

・BGM・・・手持無沙汰感を防ぐ

オープニング:

・身内ネタを控える

・「これはもうわかるだろう」はNG

・緊急時や回線トラブル時などの配慮

・遅れてきた方への配慮

セッション:

・質問方法やハッシュタグの案内

・発表時間の管理

質疑応答:

・たっぷり時間を確保する

・投票機能の活用

・発表者同士の掛け合い

クロージング:

・終了間際の告知案内・・連絡はメルマガ

・アンケートの目的や解凍時間の提示

・Twitterアカウントの収集

コミュニティイベントの参加

・スマホから参加が意外なほど多い・・・意識しなくては!

コミュニティトーク②データから見る「コミュニティの熱量」:SUSONO運営OSIRO所属 コミュニティ熱量研究所 所長鈴木駿介さん

コミュニティ参加者からコミュニティマネージャーになって、今はコミュニティデーターサイエンティストの鈴木さんのお話はコミュニティの熱量についての話です。

猫町倶楽部さん(日本最大級の読書会)の事例

・2006年から開始、主催個人、複数のサポーターが支えているコミュニティ

・非常に高い盛り上がり指標

数値化することで安心したコミュニティ運営ができる

100名以上のサポーターが月に30~50回のイベントを開催。

・10か月で2倍の会員増加

・読書会イベントとTwitterでの投稿

・都度費用を払えばだれでも読書会イベントに参加できる

・メンバーの構成比が公開、透明性が高い

コミュニティトーク③朝喝の熱量から学ぶこと:朝喝の熱量から学ぶこと Clubhouse「朝喝」リスナー、RPACommunity横浜支部、DX Suite支部主催、UiPathFriends運営、浅利勉さん

あらゆるところに出現する浅利さんのテーマはClubhouse上で展開されている「朝喝」の熱量についてです。

自己紹介は知ってもらって「何をしてほしいのか?」が大事

・・・これも朝喝から学んだこと

朝喝とは?

・ClubHouseで

・毎日6:20~10:30

・赤髪社長が主催

熱量が高い

・200日継続

・意図せずコミュニティ化

定番の悩みから分析

・横のつながり・・・勝手にできている

お互いに応援しあう・・・SNSプロフ添削で身近に感じる

提案→参加者インタビュー

・参加者のアウトプット・・・リスナーのアウトプットが多い

認知されたい、思想やサービスを拡散したい・・自分ごと

提案→発信方法のレクチャー、発信のメリットを伝える

・新規参加者獲得・・・自然と知人と家族に教える

元気がもらえる、想いが声で伝わる、ファン化

提案→朝喝に参加してみよう

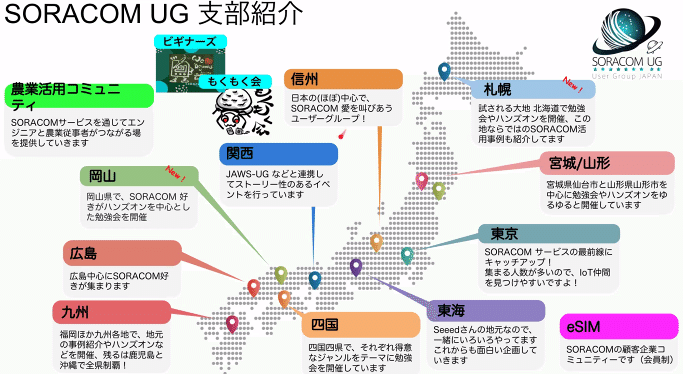

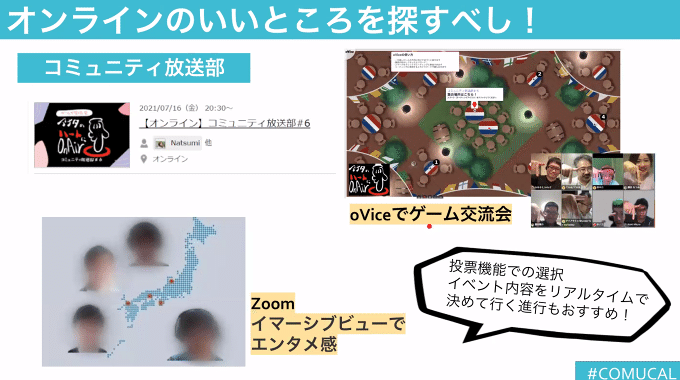

コミュニティトーク④オンラインコミュニティのあんなことや、こんなこと:SORACOM UG運営、コミュニティ放送部運営、藤田さん

SORACOM UG運営(SORACOMの中の人では無いです)、コミュニティ放送部主催の藤田さんのネタはオンラインコミュニティに関する話です。

SORACOM UGはコロナ後にオンラインに転換、コミュニティ放送部はコロナ後にスタートです。

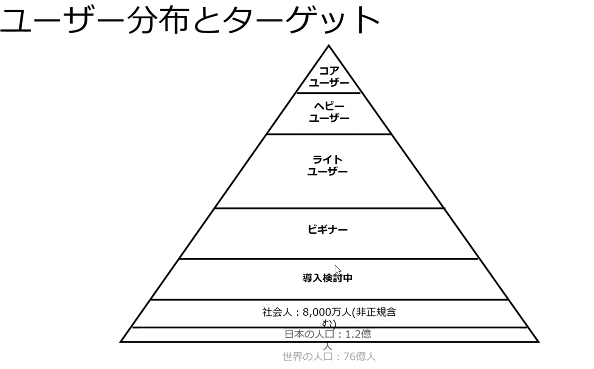

コミュニティの参加者・・・いろいろ

・聞くだけ派、参加派

初めては不安

・みんな強そう・・・ドキドキ、ハードル高そう

わかりやすくする・・・「ビギナーズ」を作る

流れをつくる~ビギナーズ→もくもく会→定期イベント

・ビギナーズのハンズオン後にアフタートーク

↓

・関連していればなんでもあり・・・

↓

・もくもく会でやったことをLT登壇にいざなう

オフラインとオンラインは異なる

・オフライン:五感で感じる

・オンライン:場所にとらわれない

参加者の気持ちを忘れずに運営することが大事です!

コミュニティトーク⑤元ユーザー会リーダー、今度は自社のコミュニティ活動やるってよ:Salesforce/Pardotユーザ分科会元リーダーDMS Cube運営、宇佐見さん

元SalesforcePardotユーザー会主催、そして今はセゾン情報でDMS Cubeのコミュニティをグロースする立場になった宇佐見さんは実体験の総括です。

9/16日にDMSのイベントやります!

運営する上で気にしている事

・愛こそすべて、発見と学びとワクワク感

・関係者のベネフィット

やったことや悩みを共有、参加者の価値が上がる

イベント企画

・資料や録画公開

・メインターゲットと目的を明らかにする

参加者に何を持ち帰ってもらう

・知識とやる気を持ち帰ってもらう

「明日やってみようかな」

イベント前後

・次回予告を必ずする

・運委のみんなで課題共有

・登壇者候補を作っておく

困っちゃった点

・もっと濃いメンバーでやりたい・・・別イベント

まとめ

・参加者全員に動機付け

・人生を良くする

・次回予告は必ずする

クロージングトーク、登壇者コントロールについて:Mitzさん

コントロール可能・・・・登壇者

登壇者は演説のプロではない

→登壇者を導きたい

ダメな例

・指示、命令

良い例

・楽しもう

・こうすればよくなる

登壇内容だけでも出来ることは多い

・結論→起承転結

・最初のつかみor安定のスタート

・信憑性、信頼性

・聞く側の共感を得るタイミング

・余談、ネタの差し込み

・危機感をあおって最後に安心感

→登壇者のパワーアップ

主催者自身が「良い登壇」を考える

最後はイラレコです

いいなと思ったら応援しよう!