妖怪よもやまばなし

はじめまして。けいちゃんこと、渡邉恵士老と申します。

北海道の旭川出身で、大学から東京に出てそのまま東京で働いていましたが、2015年に北海道へUターン移住し、しばらくは東京と札幌の二拠点生活を送っていましたが、2018年頃から札幌に拠点を置き生活している者です。

現在の仕事はITコンサルティングを地元企業や自治体等に対して行っていますが、大学のときに民俗学や文化人類学を学んでおり、ライフワークとして妖怪の研究を続けています。

一番好きな妖怪は、河童です。この記事のトップ画像は、北海道の定山渓温泉におわします、かっぱ大王像です。

「妖怪屋」さんというサイトで、私の住んでいる北海道にまつわる妖怪や、ビジネス・経済にまつわる時事ニュースと絡めた妖怪の話などを掲載させていただいております。

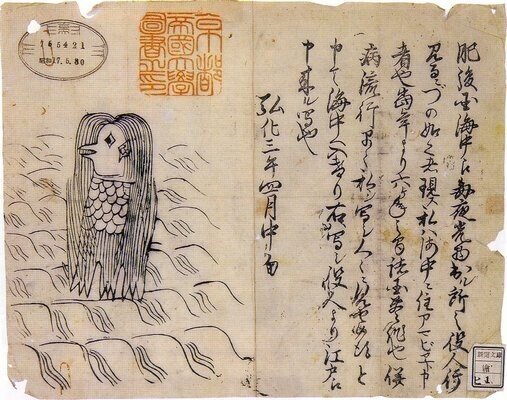

2020年は新型コロナウイルスの流行という世界中の人々の生活を一変させてしまう出来事がありましたが、その際に、「アマビエ」という妖怪が脚光を浴びました。

歴史や伝承でしか見たことのなかった、疫病の蔓延という事象が現実のものとなった時、人々がすがるのは科学や理論ではなく、妖怪であるということは、ある意味で合理的なのかもしれません。

妖怪には、昔の人びとが受け継いできた知恵が詰まっています。

社会の混乱が極まってくると、陰謀説やデマ、流言飛語が出回ります。

それらの噂に流されないためには、軸となる知識、妖怪や伝承に関する知識が必要となります。

しばしば、ビジネスで即戦力にならないという理由などから、大学の文系学部不要論が取りざたされますが、文化人類学や民俗学等の知見は人類や民族が危機に陥った時にこそ役立ちます。

妖怪について知り、昔の人びとの知恵を得ることで、現代の社会を生き抜く糧になるでしょう。

また、最近はSDGsが流行っていますが、その目標である「持続可能な開発」と、民俗学や妖怪の相性はとてもよいと考えられます。

昭和天皇への進講を行ったことでも有名な博物学者・民俗学者の南方熊楠は、明治政府による「神社合祀」に反対し、神社と神社林を守る運動を行い、それが環境保護運動、エコロジー(生態学)の先駆と云われています。生物学者として粘菌の研究を行っていた熊楠としては、「神社」が廃社となることによって地域社会の習慣や伝統が崩壊することだけではなく、「神社林」を伐採することによって貴重な生物が滅ぶことを危惧していたようです。

自然災害の多い土地には、災害にまつわる妖怪の伝承がある場合が多く、事業継続計画(BCP)を策定する際にも、地域の伝承という観点は見逃せないものです。

妖怪を研究対象として含んでいる民俗学では、自然とともに暮らす人々(常民)の生活に語り継がれる民俗伝承の蒐集を軸にしており、伝承には自然環境に対する生活の知恵が詰まっています。

「人新世」(Anthropocene、アントロポセン)と呼ばれる現代は、地質学的に、人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代であり、環境問題や開発途上国における諸問題が他人事ではありません。

経済成長も望めない現在、資本主義の見直しの時期に差し掛かっていると言えます。

そのような人類の価値観の転換期にこそ、民俗学や妖怪による知見が必要になってくると考えています。

ちなみに先日、「SDGsのビジネス活用と自治体DX」というテーマでセミナーをさせていただきましたが、企業のレジリエンスを高める意味でも、妖怪の訴求力は高いと感じました。

こちらのnoteでは、妖怪や民俗学のよもやま話を通して、ビジネスや社会の在り方を考えていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。