【2022年11月活動報告】おじさんと朝日とラジオ体操 の巻

基本的に冷え性の私にとって本格的に寒さが骨身に染みることの多くなった今日この頃。

外での作業が多い私たち林業おじさんたちにとっては、仕事終わりの風呂は至福の一時である。

よく冷えは万病のもとというが、皆さんは体を冷やさないための対策は何かとっているだろうか?

この前テレビの特集で、冷え対策の一つとして有効なのが『3つの首(くび)』を温めるのが良いと聞いた。

首まわり、手首、足首を使い捨てカイロなどで温めることによって効率よく体を温めることができるのだそうだ。

後は、へその下にある『丹田』というツボを腹巻などで温めるのも非常に効果的らしい。(バカ◯ンのパパの腹巻も冷え性対策だったのだろうか・・・?)

ということで是非みなさんも、カイロと腹巻を駆使して寒さ対策をしてみて欲しいノダ。

それでは、11月の報告始まるノダ!

地域草刈り作業

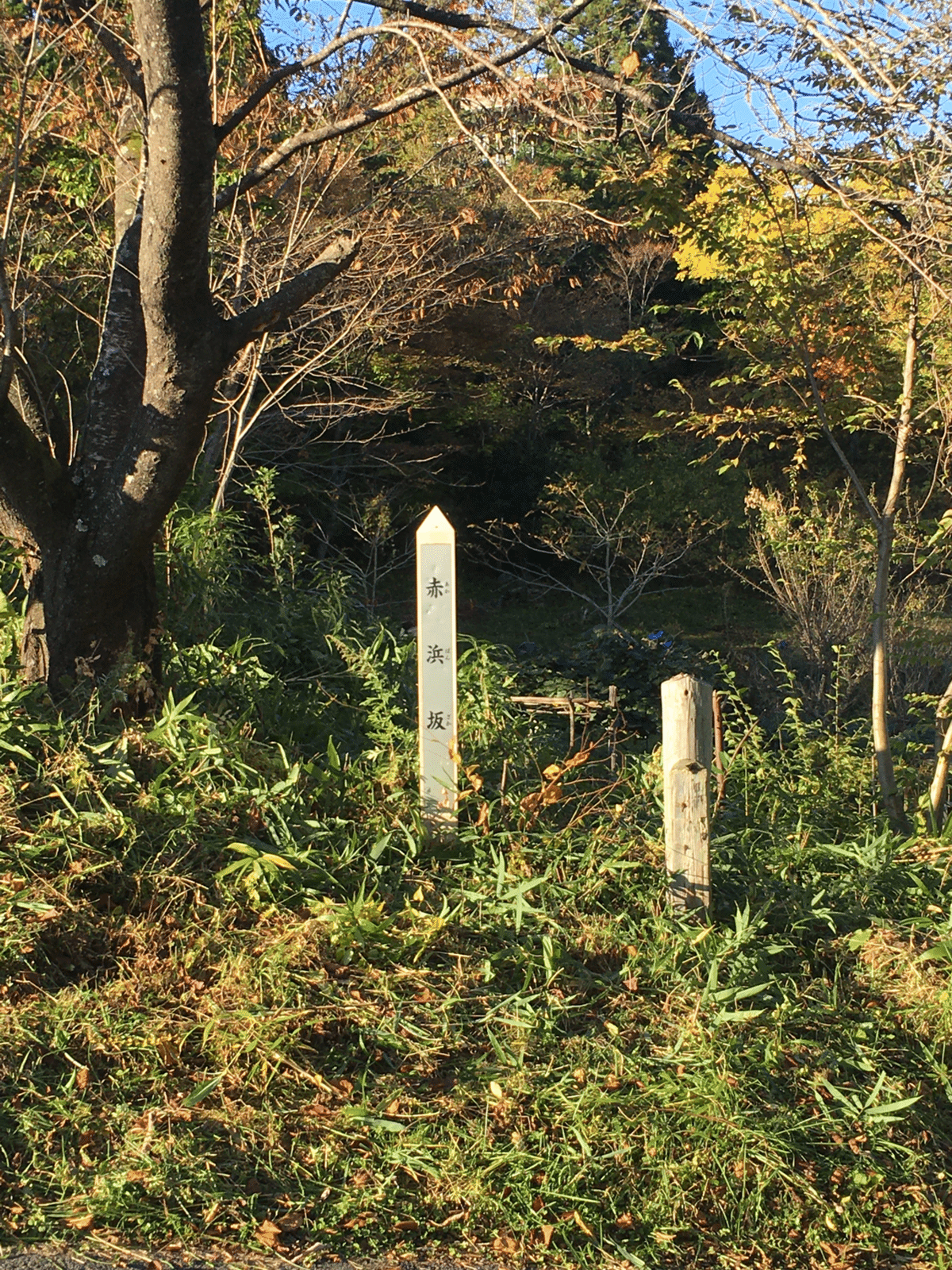

11月6日は吉里吉里保育園へ至る道中の草刈作業に参加させていただいた。

現場の様子は、坂道のカーブのところでガードレール沿いに人の背丈ぐらいまで雑草が生い茂っていたので、見通しが悪く事故の原因になりかねない状態であった。

足場もかなり急斜面で大変な場所もあったが、この日の草刈り作業は周辺地域の皆さんのご協力もあり、事故なく無事に終えることができた。

こうしたひとつひとつの地道な活動が安全な地域の環境を作っていると思うとやりがいを感じられる。

かなり見通しが良くなったと思う

釜石地方林業活性化セミナー

開催日:11月7日

開催場所:大槌町文化交流センター

主催:釜石地方林業振興協議会 大槌・気仙川流域森林・林業活性化センター

今回のセミナーでは、登米町森林組合参事の竹中氏にお越しいただき、宮城県登米地域における森林認証の取組についてご講演いただいた。

昨年放送されたNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」の林業考証を担当された方だそうだ∑(゚Д゚)!

講演では主に、森の循環を形成して如何に元気な森づくりをするか、ということに焦点を当てて話をされていた。

その中で特に印象に残った言葉があった。

それは『木づかいなくして森林づくりは無い』という言葉だった。

森を健全な状態で後世に伝え残していくためには、「植える」「育てる」「収穫する」という森林づくりの環の外に、もう一つ「上手に使う」という木づかいの環が必要であるということだった。

日本人ならではの言い回しが秀逸である

そして、この二つの環を回すための一つの手段、起爆剤として提案されていたのが『森林認証』という制度だ。

森林認証制度とは、持続可能な森林の利活用・保護を図る制度です。

認証マークの付いた製品は、適切に管理された森林に由来するもの

であると認められた、環境配慮型の商品です。 一般の消費者は、

木材製品や紙製品を購入する際にロゴマークの付いたものを

選ぶことで、森林・林業界を支援することができます。

森を守るマーク 森林認証制度FSC®について |WWFジャパン

この認証材を使った製品にはFSCラベルとして製品のどこかしらに記載があるらしく、意外と身近な製品にも記載してあるそうだが、自分も含めて意識して見ている人はそんなに多くないと思われる。実際に日本での認知度は18%、世界では50%に満たないというからそのことは想像に難くないだろう。

では、この森林認証を導入することに何のメリットが生まれるのかということだが、簡単に言えば木材のブランド化が可能で付加価値を高めることができるというところに最大のメリットがあるといえるだろう。

単純に材の単価を上げられるというのだから林業家にとっては願ってもない制度であるように見える。

しかし、そんな制度にもハードルは多くあるようで、認証製品の普及率の向上はどうするのかとか、そもそも認証を受けるための費用の負担が大きいので参入するのが困難だとか、ことの成り行きはそう簡単なものではないようだ。

だが、環境問題やSDGsへの意識が高まりつつある昨今においては、様々な障害はあれど大きな可能性を感じる制度であることもまた間違いではないだろう。

今後このような制度やシステムの認知度が高まり、結果的に『木づかい』の環が潤滑に回ることで、林業界が盛り上がっていくことを願ってやまない。

伐木、集材、運搬作業

最近では天気の良い日は主に屋敷林という現場で作業を行なっている。

これまでは伐木作業をメインに行なっていたが、足元に材が多くなり過ぎてきたので、安全性と作業性を考慮して一旦集材搬出作業に移行した。

集材搬出作業は主に林内作業車とバックホーを使用する。

重機を使用して重量物を運搬するため、今まで以上に危険を伴う作業が多くなる。

作業前には必ずラジオ体操で体をほぐし、危険予知ミーティングを行う。

作業員全員で作業手順を話し合い、危険に対して共通の認識を持つというのは安全性を高めるために特に重要な工程の一つである。

前職は建設業で現場監督をやっていたので、その経験が役に立ったと思う。

普段は和気あいあいとしているが、この時ばかりは

ピリッとした雰囲気で打ち合わせをする

何事もメリハリが大切!

君に決めたっ!

昔はこの作業も馬を使ってやっていたと思うと改めて昔の人の技術と忍耐には頭が下がる

引っ張る方向に対してピンが反対側になるよう設置する

逆に設置すると突然抜けてしまうかもしれないので注意が必要である!

可能な限り元口(樹の根っこ側)と末口(樹の上部側)

を揃えて集材しておく

これを逆にすると後方に荷重がかかり過ぎて前輪が浮き運転操作ができなくなるので注意が必要である!

たったこれだけの作業の中にも、注意しなければならないポイントが非常に多くあることがわかっていただけたと思う。

業種の特性上、ひとつ間違えれば事故に繋がりかねない内容ばかりのため、一人一人がその作業に対して考え、コミュニケーションを取りながら作業することが重要である。

薪の袋詰め作業

母ちゃんのためならエンヤコラ

もひとつおまけにエンヤコラ」

ヨイトマケの唄より

という様に今回から在庫管理を改善しました

これで中身が見えなくても出荷し間違えることは無くなるはず

この冬の薪の注文に向けて、山の作業に入らない日は薪の袋詰め作業を日々コツコツと行なっている。

去年や一昨年に薪棚にして乾燥させておいたものを、ひとつづつ手作業でカビや埃などを綺麗にしてから袋詰めしている。

ちなみに文章を書いていて何気なくふと思ったのだが、皆さんは『ひとつずつ』と『ひとつづつ』だとどちらが正しい使い方なのかわかるだろうか?

正解は・・・

内閣告示による「現代仮名遣い」によると『ずつ』が正しいとされているようだ。

なので、先程の私の文章は「現代仮名遣い」的には間違った使い方となる。

特に履歴書や公的文書などに記載する際などはご留意されたい。

しかし、日本語とは面白いもので必ずしも『づつ』という使い方でも間違いではないらしい。

あくまで、これは内閣告示が発令されたことによるものだそうで、日本において昔から使用されてきたのは『づつ』の方が自然な使い方らしい。なので、皆さんも文通などで相手に奥ゆかしさだとか情緒的な雰囲気を伝えたい時などは『ひとつづつ』や『すこしづつ』などと文字を綴ってみるのも趣深くて良いかもしれない。

全く、薪の袋詰めとは話が逸れてしまったが、

まぁ...こじつけるとするなら、こんな風に奥ゆかしく日本古来のやり方で日々薪を作っては袋詰めして販売しているので、皆さん是非、吉里吉里国の薪をご利用くださいということだ!

よろしくお願いします!

家具製作

3年後に地域おこし協力隊を卒業した後、私の一つの目標でもある木工品製作を副業にしたいという思いのもと、少しずつではあるが家具などの製作を練習している。

今回は吉里吉里国のスリッパ棚と靴の脱ぎ履き用の腰掛けを製作させていただいた。

腰掛けに関しては耐久チェックも入念に行なったので、吉里吉里国に来た際は安心して座ってみて欲しい。

まだまだ修行が必要なようだ

個人的活動

それでは、最後に今月の釣り成果を少しだけお伝えして月例報告の結びとしたい。

今月あたりから寒くなってきたので、そろそろドンコの肝が美味しくなってくる季節になってきた。

残念ながら釣り上げたドンコちゃんは30cmぐらいで肝がまだ大きくなっていなかったが、ドンコ汁にして美味しくいただいた。

自分の才能が恐ろしいʅ(◞‿◟)ʃ

来月はこの秘密兵器を使って入れ食いやでー!

それでは、最後まで読んでいただき感謝申し上げます。

少しでも、皆さんに楽しい時間を提供できていれば幸いです。

来月も乞うご期待ください。